【大紀元5月24日訊】

蔡元培(1868-1940)

蔡元培在執黨北京大學校長期間,將北大變成中國新文化的搖籃。馮友蘭晚年曾引用美國哲學家杜威的話說:「拿世界各國的大學校長來比較一下,牛津、劍橋、巴黎、柏林、哈佛、哥倫比亞等等,這些校長中,在某些學科上有卓越貢獻的固不乏其人;但是,以一個校長身份,而能領導那所大學對一個民族,一個時代起到轉折作用的,除蔡元培而外,怕找不到第二個。」

|

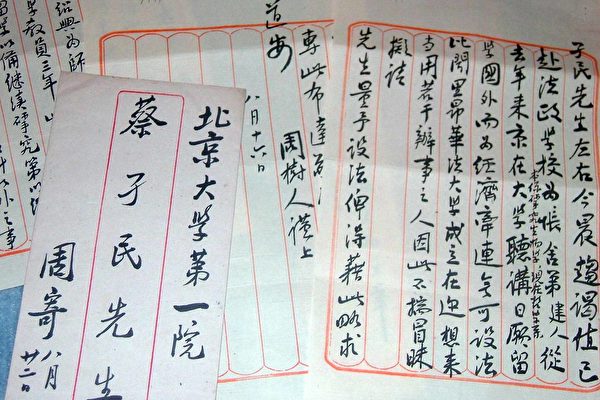

| 北大校長蔡元培於民國8年3月19日致孫中山先生函。(李大衛攝於國民黨五四名人書札展) |

民國成立,蔡元培應孫中山之請首任教育部長。他是任期最短、貢獻最大的一位教育行政首長。1916年袁世凱死,蔡元培由歐洲返國出任北大校長。上任當日即親自到旅館拜候並邀請陳獨秀擔任北大文學院長,而蔡元培的文章也首次在《新青年》發表,這一校一刊的結合使北大文學院形成新文化運動的中心力量。

|

| 北京大學校長時的蔡元培。(大紀元資料) |

蔡元培以開明的令人耳目一新的方式改造了北大,他的「思想自由」、「兼容並包」的辦學方針開了一代石之先。北大的師資為一時之盛,從陳獨秀、李大釗、胡適到章士釗、梁漱溟、劉半農到辜鴻銘、黃季剛、劉師培,各種政治立場和文化見解的代表共聚一堂,同流並進。

1927年後,蔡元培出任中央研究院院長,為中國自然科學研究奠定了基礎。為了打破國民黨的思想專制,在學術界倡導思想自由原則,蔡元培等人於1934年在上海發起馬克思逝世50週年紀念會,主講「科學和社會主義概論」。

胡適之(1891~1962)

胡適,字適之,為安徽績溪人。1910年留學美國,入康乃爾大學,後轉入哥倫比亞大學,從學于杜威,深受其實驗主義哲學的影響。在美求學時,他認識到古文已不適於真實地表達思想感情和描摹事物,不解決這個問題就談不上文字改革。他斷言文言文是「半死的文字」,白話才是活文字,應當以白話來作文、作詩、作一切文學。

1916年8月21日,胡適給《青年》雜誌主編陳獨秀的一封信中提出了文學改革的八項主張,陳獨秀很感興趣,要胡適「切實作一改良文學論文」寄登《青年》。於是胡適寫成著名的〈文學改良芻議〉,刊登於1917年1月的《新青年》雜誌,全國學界為之一震。文中提出八項主張:須言之有物、不摹仿古人、須講求文法、不作無病之呻吟、務去爛調套、不用典、不講對仗、不避俗字俗語。

陳獨秀隨後立即發表〈文學革命論〉,為立推波助瀾,把胡適學理式的主張,提升為革命的口號,從此文學改革真正在全國形成一場革命運動,胡適正是這場革命的先鋒。

1917年7月,胡適回國,北大校長蔡元培及文學院長陳獨秀,聘他為北大文科教授,胡適並立即投入《新青年》的編輯工作,成為新文化運動中,對知識界、青年界能夠與陳獨秀齊名的最具影響力的人物。

胡適任《新青年》編輯期間,同時發表論文〈歷史的文學觀念論〉、〈建設的文學革命論〉,出版新詩集《嘗試集》,成爲新文化運動中很有影響的人物。1919年發表〈多研究些問題,少談些主義〉,主張改良主義。1920年離開《新青年》,後創辦《努力周報》。l923年與徐志摩等組織新月社。1924年與陳西瀅、王世杰等創辦《現代評論》周刊。1932年與蔣廷黼、丁文江創辦《獨立評論》。1938年任國民政府駐美國大使。1946年任北京大學校長。1948年離開北平,後轉赴美國。1958年任臺灣中央研究院院長。1962年病逝於台北。

在中國現代化的過程中,胡適是一個中心人物。從提倡白話文到批判舊禮教,從“整理國故”到“全盤西化”,他不但是提倡者,也是總結成果的人。就學術研究而言,胡適的影響及於中國哲學,史學,文學各個層面。

就社會改革而言,從喪禮改革到婦女解放,從個人主義到好人政治,這些口號和運動都是和胡適分不開的。他幾乎成了二十世紀初期,中國新思潮的總滙。因此,新文化運動所引起的種種結果,都或多或少的歸結到了胡適的身上。在一段相當長的時期中,胡適成了一個不是「首功」就是「罪魁」的兩極人物。

在胡適的著作中,雖不乏對中國文化嚴厲的批評,和對西洋文明的熱烈讚揚,但這種種都絲毫不影響他對中國文化的依戀和愛護。他一生的終極關懷始終是中國文化的重建和再造。

魯迅與文學的五四

1918年5月15日 魯迅應錢玄同之邀,在《新青年》刊出〈狂人日記〉,這是中國現代小說的開山之作。魯迅借狂人之口宣布中國「封建社會」全部歷史的秘密是「吃人」,喊出了「將來容不得吃人的人活在世上」。從此,魯迅一發不可收拾地寫起了小說,他是中國文學史上第一個深刻反映農民悲劇命運、提出民國問題的作家。其中,最重要的代表作品就是《阿Q正傳》。

|

| 1918年5月15日 魯迅在《新青年》刊出〈狂人日記〉,這是中國現代小說的開山之作。(NTD TV) |

《阿Q正傳》是1921年12月4日到翌年2月12日,在推動新文化運動的四大副刊的《晨報副鎸》上連載的。小說描述了一個不覺悟的落後農民形象,同時也描寫了辛亥革命後中國的現實、社會結構、民眾與力階層的心理狀態。小說發表後,引起北京的政客、官僚疑神疑鬼,以為在諷刺他們。阿Q從紙面上走出來,超越時空,達到了使讀者一笑之餘,感到「你們笑自己」的自審效果。

1918年的五四學生運動與新文學運動雖然是兩件事,但學生運動的影響能使白話文的傳遍於坐國;況且五四運動以後,人們漸漸覺悟到「思想革新」的重要,所以他們對於新潮流,採取歡迎的態度,或採取研究態度,或採取容忍的態度,漸漸的把從前那種仇視的態度減少了,文學革命運動因此得以自由發展。到了1920年1月12日,北京政府命令小學採用白話文,3月時又規定各級學校採用。儘管爭議不斷,但白話文從此成為了「主流文體」,已是勢不可擋了。

|

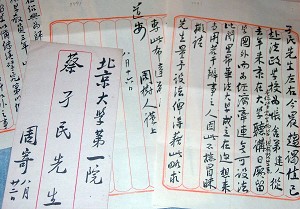

| 周樹人(魯迅)於1919年8月致函北大校長蔡孓民(元培)。(李大衛攝於國民黨54文物展) |

禮教吃人?

魯迅在人日記裡強烈地批判的傳統禮教,認為禮教吃人。經過共產黨數十年的統治之後,我們才深刻的認識到,沒有了仁義道德,那才是一個活生生地人吃人的世界!文化大革命就是最鮮明慘痛的例證。

說禮教吃人,是把禮教當作一種限制人自由的紀律。但良好的紀律其實是一種文明的表現,是一種高貴的教養。孔子的七十而從心所欲,不逾矩。這個「矩」就是一種倫理道德,體現在表面上就是禮教的形式。然而人放棄了倫理道德,反而退回到了野蠻狀態,喪失了作為人的文明。@*

(http://www.dajiyuan.com)