【编按】《天工开物》初刊于1637年(明崇祯十年)。是中国古代一部综合性的科学技术著作,作者是明朝科学家宋应星。书中记述的许多生产技术,一直沿用到近代。先后有日、英、德、法、俄等译本。全书分为上中下三篇十八卷,并附有一百二十三幅插图,描绘了一百三十多项生产技术和工具的名称、形状、工序。特分节刊登,以飨读者。

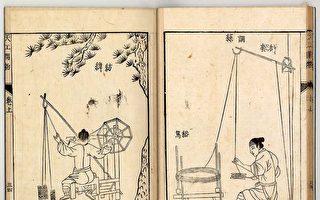

衣料第二‧牵经工具 溜眼 掌扇 经耙 印架

当丝线绕在篗(绕丝棒)上以后,便可以牵经准备开始纺织。在一根直竹竿上穿上三十多个小眼,眼内穿上竹圈,称为溜眼。将这跟竹竿横架在木柱子上,先将丝通过竹圈再穿过“掌扇”(分丝筘),然后缠绕在“经耙”(牵纬架)上。丝达到足够长度时,就卷在“印架”(卷经架)上。卷好后,中间用两根“交竹”(经线分交棒)把丝分为一上一下,然后插到梳丝筘内(此筘不是织机上的筘)。穿过梳丝筘后,把“的杠”与“印架”(卷丝架)相对拉开五至七丈远。需要浆丝的现在可以浆丝,不需要浆丝的可以卷在杠上,即可穿综织丝了。

原文

《天工开物》乃服第二卷‧经具 溜眼 掌扇 经耙 印架

凡丝既矍之后,牵经就织。以直竹穿眼三十余,透过篾圈,名曰溜眼,竿横架柱上,丝从圈透过掌扇,然后缠绕经耙之上。度数既足,将印架捆卷。既捆,中以交竹二度,一上一下间丝,然后及于筘内。此筘非织筘。及筘之后,然的杠与印架相望,登开五七丈。或过糊者,就此过糊。或不过糊,就此卷于的杠,穿综就织。

──转自《新三才》

点阅【天工开物】相关系列文章。

责任编辑:王愉悦