【大纪元2021年04月30日讯】(大纪元记者徐绣惠洛杉矶报导)2001年,香港摄影师鲍德熹(Peter Pau)以《卧虎藏龙》获得奥斯卡最佳摄影奖,上台领奖时他以中、粤、英语无缝切换发表谢辞,博得满堂喝采,成为香港电影之光;廿年后,以香港“反送中”为题材的纪录片《不割席》(Do Not Split)入围奥斯卡最佳纪录短片,但香港当地电视台却为避免敏感题材,52年来首次停止转播奥斯卡颁奖典礼。这廿年期间香港经历了什么变化?香港电影产业又是如何逐渐走向没落?

香港电影业曾与美国好莱坞、日本东京、印度宝莱坞以及奈及利亚瑙莱坞(Nollywood)齐名,是全球五大电影生产基地、出口基地。1980年代的香港电影产值一度超越宝莱坞,跃居世界第二位,仅次于好莱坞,香港被誉为华人梦工场,香港电影金像奖亦为华人电影的一大指标。

电影人才外流 选题因政治受限

学习电影专业的流亡港青林斯威(Stewie Lam)表示,香港早期制作了许多商业电影,创造了很多无厘头的经典,有插科打诨亦有嘻笑怒骂,这些娱乐片也间接反映了香港时事与当时的社会情况。之后,又有“新浪潮”电影制作人,如许鞍华、严浩、方育平等一代人,以多种政治、边缘题材获得关注;1980年代后期,更年轻一代的导演如关锦鹏、王家卫等陆续拍出别具一格的艺术作品,为香港电影提供丰富、多层次的内容。

但林斯威认为目前的香港电影已在走下坡路,甚至是已跌至谷底。他说:“主因还是人才流失,很多专业人才选择移民。”另一方面,港版《国安法》也起到推波助澜的作用,“因为有了国安法,很多东西都不可以在电影里面说。”许多议题都必需避免,跟政治有关的片子不可能通过审查。

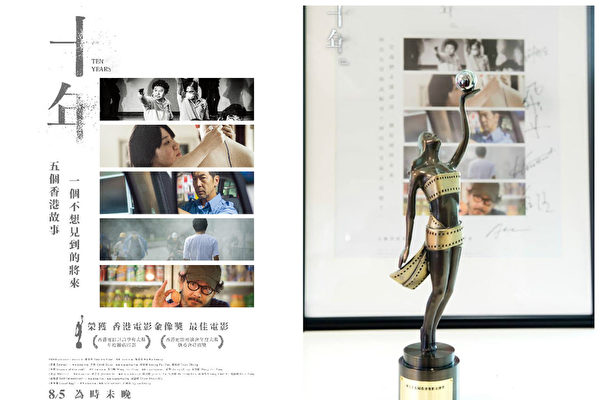

林斯威说:“《十年》可以得奖都让人觉得不可思议,现在可能连拍都不能拍了。”电影《十年》于2015年12月上映,该片是以5个虚构故事构成的短篇电影合集,呈现了2020年和2025年香港“一个不想见到的将来”,影片内容涉及香港自治、民主、言论自由等遭中共剥夺。该片荣获第35届香港电影金像奖最佳电影。

参演《十年》的资深艺人廖启智于今年3月28日因胃癌逝世,观众或为缅怀其表演,《十年》近日再次打入影视串流平台Netflix收视榜十大位置。曾在纽约学习媒体专业的香港新移民朱敖翎表示,《十年》就像是香港的“超现实警世”预言书,当初谁都没想到,现在的香港比电影情节更残酷。

产业倚靠中资 文化趋于单一

香港前惩教署官员赵胜(化名)表示为迎合大陆的市场,香港很多产业都选择与大陆联系靠拢。例如近年来香港的电影,内容完全是符合中国投资者的利益,演员发挥的机会也受限制,生存空间紧缩。他说:“香港的娱乐产业变得很无聊。没有创新,缺乏发挥。因为香港电影的预算不够多,只能去倚靠中共的资金。”

赵胜认为香港之所以是东方的好莱坞,华人喜欢看香港电影、连续剧,最主要的因素是因为香港有多元、丰富的世界观。他说:“因为我们有世界观,才能吸引不同的人,不是因为我们好像中国的东西,而是因为我们有兼融了各地的文化、艺术与音乐。”

1997年之后,不少香港艺人前往内地发展,学习普通话,但赵胜认为从语音发展史观察,粤语发音反而更接近古韵,还有许多中华传统文化都保留在地方戏曲里。香港的娱乐圈保存了地方传统,同时也向台湾娱乐圈学时,还接触欧洲、英国、美国大量的影视作品。他说:“大陆、台湾、韩国、日本,因为有不同的冲撞,接触不同的文化,所以有不同的创意,因为这样才有香港的文化。”

但近几十年来多元的香港文化被“单一”所取代,赵胜说:“香港经济是针对中国的游客、投资者去发展,越来越单一化,为了服务中国的游客,外国的游客反而被忽略了。”香港社会的流动性越来越慢,新世代没有出头的机会,单一化造成香港社会的发展空间越来越小,电影产业仅是其中一个例子。◇

责任编辑:李欣