“我谢絮才,生长闺门,性耽书史,自惭巾帼,不爱铅华……”

一出独幕剧,一场独角戏,吟唱着清代女子的才情与心志。这部杂剧名为“乔影”,甫问世就被之管弦,传唱大江南北,其流行程度,颇似有井水处必歌柳永词的盛况。

它的作者,非高门之女,亦非才士之妻,只是生于商贾之家、又嫁为商人之妇的平民女子。她却凭借天赋的才华,成为清代文坛罕见的才女,以词曲名震一时,与顾太清、徐灿并称为清代“闺秀词三大家”。

她是吴藻,字蘋香,一个用辞章写心曲、以才气情韵丰富女性文学的江南奇女子。

商门亦有妙笔传

吴藻是浙江杭州人,虽未出身书香世家,然而她的家乡女教盛行,文学繁荣,吴家也非常注重家庭教育。吴藻和她的兄弟姐妹,一同师从当地文士,工读诗书,学习诸般才艺。很快,吴藻成长为一名通词曲、善鼓琴、能绘画的妙龄才女。

古时才女,大多出自诗礼传家的名门望族,家庭浓郁的文学氛围与闺中女教,是培养才女的重要基础。但是吴家从未出过读书人,吴藻的才华如同天赐,不得不说是个奇迹。因而词评家多赞许她“殆有夙慧”,“真夙世书仙也”。

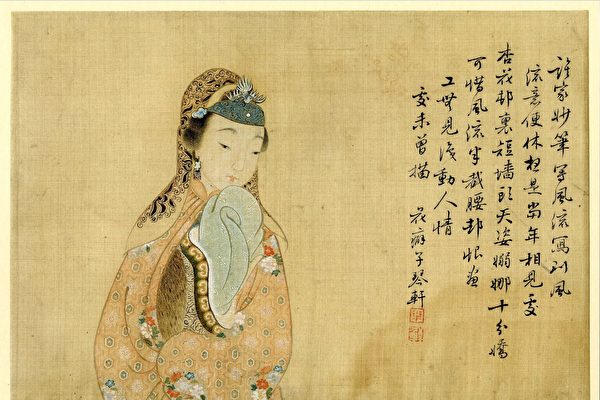

杂剧《乔影》,是她的代表作之一。她在剧中塑造一个女扮男装的主角,借用才女谢道韫咏柳絮的典故,赋予角色“谢絮才”之名。谢絮才以不输男儿的才气和胸怀,著名士之服,慕名士之风,却感叹自己身为女子,不能像男子闯荡天下,一展凌云之志。

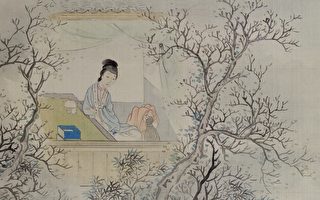

一日,谢絮才藉赏玩自绘的小像为契机,一边饮酒,一边读《离骚》,蓦然感到自己与握瑾怀瑜却行吟泽畔的屈原,有了微妙的相通之处。她忍不住为屈原、为自己而哭,狂歌痛饮,抒发一腔幽恨。

剧中的谢絮才,可说是吴藻化身。吴藻非常重视这部剧作,更为此剧绘制《饮酒读骚图》。这部剧也备受时人称道,许多文士读懂了吴藻的心声,为她赞叹、感慨:“须眉未免女儿肠,巾帼多翻丈夫气”“红妆抛却浑无事,正恐须眉少此才。”

商贾之家出了一位多才多艺的奇女子,自然吸引许多爱好风雅的求亲者。关于吴藻的婚姻,史上说法不一,有的说她希望嫁给志同道合的才子,但是直到二十多岁都未能如愿,吴家最后将她许配给同邑的商人黄某为妻;也有的说她嫁给钱塘的许姓人家,但是十九岁便守寡,矢志守节。

无论哪种说法为真,吴藻的婚姻都充满了缺憾。商人不通文墨,难以在精神上与她契合,无法欣赏她笔下的绝妙词章。若是青春失偶,生活中的孤苦无依,亦可想而知。幸而在落寞无助之时,她还有诗笔为伴,能够在文字世界中抒写抑郁愁苦之情,驰骋清逸性灵之才。

吴氏女的第一首词,便是轰动文坛的佳作。起初,她只是好读他人词曲,有人劝她:为何不亲自创作?于是她即兴写下一首《浪淘沙》,立刻在名士之间广为传诵。其词为:

莲漏正迢迢,凉馆灯挑。画屏秋冷一枝箫。真个曲终人不见,月转花梢。

何处暮钟敲,黯黯魂销。断肠诗句可怜宵。莫向枕根寻旧梦,梦也无聊。

词作描写秋夜孤馆里的黯然愁怀。静夜里,更漏迢迢,晚钟悠扬,牵动断肠人难以言说的销魂惆怅。即使在梦中,词人也无法暂获虚幻的美好,心中的苦怨愈发浓郁难解。全词的基调徜恍哀楚,造语自然清妍,有“清圆柔脆,脱口如生”之妙。

吴藻亦深受鼓舞,此后醉心于倚声填词。不出两年,著《花帘词》一卷,笔力直追易安。这部词集也被赞为“逼真漱玉遗音”。

愁难解、苦中作乐

《白雨斋词话》评价吴藻词作:“自写愁怨之作,婉转合拍,意味甚长。”的确,吴藻的词作中,“愁”是贯穿始终的基调。“题不尽,伤心稿;消不尽,闲烦恼。”(《满江红》)吴藻家境优渥,一生未经历大起大落,但是精神世界的失落,化作无法直诉、难以开解的缕缕愁绪,散落在她娟秀字迹之间。

吴藻索性为“愁”专赋一首《乳飞燕》。开篇便道:“不信愁来早。自生成、如影共形,依依相绕。一点灵根随处有,阅尽古今谁扫。”她的愁苦,仿佛与生俱来、如影随形;古往今来,世上亦多落拓悲歌之辈,这愁绪,莫不是人间共有的情怀吗?

词之下阕又言:“我亦人间沦落者,此味尽教尝到。况早晚,又添多少。眼底眉头担不住,向纱窗、握管还吟啸。”她的愁绪,才下眉头,又上心头,让她在人间备尝酸楚;她能做的,便是融诗才于愁心,临窗握管,将万千心事脉脉倾诉。

“竹簟纱橱谁耐卧,苦病境,牢担荷。怎廿载光阴如梦过。”(《酷相思》)庭院深深,卧病在床,愈发加重内心的孤寂苦闷;词人感叹,时间如梦一般匆匆而过,却带不走一丝愁怨。

“纵然著意怜卿,卿不解怜我。怎又书窗,依依伴行坐。”(《祝英台近‧影》)孤独索寞的深闺女子,无知音、挚友诉说心事,只能将细腻情感投射于依依相伴的影子。但是影子又如何懂得她的心情,如何走进她的世界,只是徒增寂寥与无奈。

纵然姻缘失意,吴藻以文会友,结交当世名士、才媛,平淡的生活也增添几分潇洒温情的色彩。对她影响最大的莫过于成为陈文述门下、碧城仙馆的女弟子。

陈文述是嘉庆年间的举人,长于诗文,一门风雅。他尤为珍视女子才学,效仿袁枚广收女弟子,也开设碧城仙馆,招收四十多名江南地区的淑媛才女。女弟子们,吟诗作词,向老师请益,陈文述或品评点拨,或整理集册,努力提携情致婉约、气韵脱俗的才女群体。

吴藻的《乔影》问世不久,她的才华就受到陈文述的青睐。陈文述不仅为她的作品题词,并且赠诗表达收徒的美意。在陈文述心中,吴藻的美好在于高华的诗书气质,正是“翠袖生寒,何异佳人在空谷;青山写恨,始知名士即倾城”。

道光六年(1826年),吴藻奉母至吴门,也有幸参加碧城仙馆的文墨聚会,并以诗记录当时盛况。“齐瓦香姜阁,秦碑玉女池。碧城新咏在,评泊共然脂。”碧城才女在登阁临水,在无限水色风光中题咏、品评,缔结金兰情谊,真正体验到风流别致,和乐畅快的诗意生活。

修到梅花境界

挥之不散的愁绪,也让吴藻学会了自我排遣、平衡之法。她的词,不是一味地吟愁、怀愁,而能做到一洗绮罗香泽之态,缠绵悱恻之姿,独抒出世幽思与慷慨豪情。

有一首《浣溪沙》,被誉为吴藻的压卷之作:

一卷《离骚》一卷经,十年心事十年灯。芭蕉叶上几秋声。

欲哭不成还强笑,讳愁无奈学忘情。误人犹是说聪明。

回首生平万事,她用楚辞《离骚》和佛家经文来概括。十年漫漫心路,有悲苦、有失落,她的心事终究在灯火与书册的陪伴中,逐渐平静、消解。芭蕉叶上秋风阵阵,也仿佛吹打着她萧瑟荒凉的心境。

吴藻是聪慧的女子,她的才华让她更深刻、敏感地体验到命运带给她的痛苦,但她更明白,哭与愁都不是真正的解脱之法。究竟是才命相妨,还是轮回因果,是她需要思索的生命意义。这时的吴藻,已经从为尘世所苦转向出世修禅了。

她还有一首情感更为激越雄健的《金缕曲》。“生本青莲界。自翻来、几重愁案,替谁交代。愿掬银河三千丈,一洗女儿故态。”这首词写得意气飞扬,情思豪迈,她自言生命的真谛藏于佛法之中,何必深陷于愁波苦海之中?她发愿,要以九天银河之水,洗去小儿女的多愁善感之态。

“问昔日、劫灰安在?识得无无真道理,便神仙、也被虚无碍。尘世事,复何怪?”茫茫远古时代演绎过多少悲欢离合,至今也只遗留下劫火后的灰烬,那么相比之下,自己这点愁情苦恨,也显得微不足道了。看透世情的她,转而修习空无寂灭之佛法,以此获得真正的超脱。

吴藻步入中年,潜心修行,她将自己的居所题为“香南雪北庐”,也将一部新词集名为“香南雪北集”,表明坚定的道心。香南雪北,这个名称出自佛教经典:南赡部洲中,在大雪山之北、香醉山之南有一处圣地,名“无热恼池”。无热恼,指的是一种持戒清净、身心俱得解脱的状态。

她也在词集中自述:“自今以往,扫除文字,潜心奉道,香山南、雪山北皈依净土,几生修得到梅花乎?”吴藻素来爱梅,早年咏梅,多清冷孤峭之语。如“伊人似玉,记黄昏小院,曾伴花宿”(《疏影》),赋予梅花孤傲清寒、遗世独立的气韵。

当她走入禅境,心境趋向清寂淡远,梅花也化作清空超逸的经典意象,出现在她的词作中。如《清平乐》:“满城初试华灯,满庭湿粉空明。云母屏风月上,高寒如在瑶清。”雪夜里,城中万家灯火辉煌,词人的庭院,雪染梅梢,粉香润泽,构成淡雅空明的景致。月光洒在云母屏风,飘渺朦胧的氛围,让人错觉置身仙宫瑶池,独享一份宁静悠闲的忘我境界。

吴藻的晚年,孤身只影度过,但她一心向佛,或许已从佛经中了悟前世今生的因果循环,不再执著于今生今世的种种不如意。她的词作,也超越俗世的情与苦,升华到更加洒脱圆融的层次。

参考资料:《花帘词》《山南雪北集》《白雨斋词话》《近词丛话》《两般秋雨庵随笔》等。

点阅【佳人传】连载文章。

责任编辑:林芳宇#