话说,曹寅履职的南京,那是十三朝古都、汇聚天下人文精华的故地金陵,更是前朝大明的留都,是前朝风流客、东林党人的云集之地。而读书人读圣贤书,所持有的固执观念,自然是汉人天下,汉家血脉主宰神州。这刚刚从长城外来打马而来,靠着武力夺得天下的满族人,在汉人眼里,自然,就不是正统的。在江南地界,温软山水里养大的南方人,对于大清统治的刚烈反抗,城破人亡,头可断、不剃发、不易服,追随大明而去,这些仁人志士,在中国历史上留下了悲壮的一页。而经历了顺治朝二十余年的统治,在江南地界,民间依然普遍存有反清复明的志气。

大明开国皇帝洪武帝朱元璋的皇陵,孝陵,就在南京。大明朝亡了之后,那些满怀亡国之痛的士子,譬如提出“天下兴旺,匹夫有责”的顾炎武这样的读书人,就矢志不渝,不仕新朝。新朝廷屡次开博学鸿儒科,招揽天下不肯出仕的宿儒英才、前朝遗民。曹寅尊为舅父的顾景星,与顾景星同宗的顾炎武,都在此列。然而,他们一律表达了布衣终老的志愿。而顾炎武,一再被康熙帝的近臣,如熊赐履等诚意邀请,去主修明史。他很不识抬举地表示:谢谢,但,不去。若是非去不可的话,就是逼老夫我提前去死了。

好吧,不去那就不去吧。可顾炎武跑明孝陵倒是跑得勤快,动不动就从客居的山西骑驴,一路到南京孝陵,去祭拜洪武皇帝,在孝陵前跪着,叩头痛哭。祭拜完孝陵,顾夫子再攒点盘缠,又骑驴去往北京昌平,去祭拜明成祖的长陵,长哭长跪。顾夫子哭什么?他哭的是汉人天下,改朝换代,剃头蓄辫子,是亡国之耻,诛心之痛。每回拜祭皇陵,顾炎武都写诗作长赋。《孝陵图》《孝陵赋》《再谒孝陵》《闰五月十日恭诣孝陵》。“旧识中官及老僧,相看多怪往来曾。问君何事三千里,春谒长陵秋孝陵。”这样的诗文,字字都痛,催人泪下。而顾炎武这般,在天下读书人心里,是广有号召力的前朝遗民,真正有胆气和脊梁骨的士子。这一祭一赋,哭乱了天下多少士子的心?

所以,曹寅在江南,以新朝显贵之身,恭谨风雅之姿,广交豪杰英士,于文墨酬答间,为朝廷安抚和平息了多少暗涌,这样的功业,唯有在当时的语境里,身临其境,我们才能体会到他之于康熙皇帝的功用。江南文人反清复明的志向,从顾炎武,到钱谦益,人人怀有一个复国梦。而这些前朝遗老们,都在康熙年间太平富足的岁月里,安然老去,带着各自的隐痛和遗憾,平安终老,归于大地,托体同山阿。唯有诗文长留人间。

康熙皇帝南巡,每次路过南京,都会拜祭明孝陵,祭拜的仪式是皇家的最高规格。陵墓前中间那条道,是已故的帝王英灵所用的专道。左右两边,则是左御道,右王道。皇位继承者来拜祭先祖,用左边的走道,随从祭拜的王公贵族们,用右边的走道。那么康熙皇帝拜祭明太祖,用的是左边的御道,表明他是和明成祖朱棣以及后来的明室历代皇帝一样,是皇位的继承者,受命于天。在陵墓前,三跪九叩,洒酒为祭,这一虔诚的举动,在当时,是震撼了江东父老的,令天下归心。康熙近臣王士祯,在他的《池北偶谈》里如是记载康熙帝祭孝陵:

康熙甲子冬,大驾幸金陵,亲谒明太祖孝陵。上由甬道旁行,谕扈从诸臣皆于门外下马。上行三跪九叩头礼,诣宝城前行三献礼;出,复由甬道旁行。赏赉守陵内监及陵户人等有差。谕禁樵采,令督抚地方官严加巡察。父老从者数万人,皆感泣。总督两江兵部侍郎王新命刻石纪事。己巳春,南巡,再谒孝陵。古今未有之盛举也。

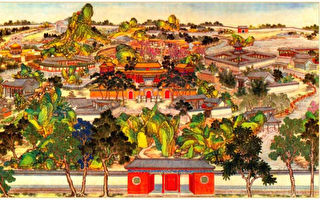

如今的明陵,还能看到康熙皇帝为明洪武皇帝题写的碑文:“治隆唐宋”,这碑石背后,是康熙皇帝御书的文章,写了拜祭洪武皇帝的经过,题写治隆唐宋,令江宁织造曹寅,将这题字制成匾,挂在大殿正中;又将这四个字刻在石碑上,“以垂永远”,千秋万代都看得见。

而曹寅给康熙皇帝的奏折里,数次报备修缮明皇陵的经过,明孝陵年代已久,有些地方落雨坍塌,他在奏折里将修缮工程进度,详细报备。修个旧陵墓本不是小事,是康熙皇帝对前朝开国皇帝的一片真心,同时呢,也是本朝皇帝示范给天下人的风范,为大明太祖朱洪武修陵墓,那安抚的是天下汉人的心。

点阅【细说红楼】连载文章

责任编辑:李越◇