【大纪元3月25日讯】被誉为“奇秀甲东南”的武夷山,位于福建省西北部崇安县城南十五公里处,面积约为60多平方公里。山脉有36峰、72洞、99岩等,是典型的丹霞地貌。

关于武夷山山名的由来,大概有两种说法。南宋白玉蟾着的《武夷重建止止庵记》说,古代的仙人彭祖居住在此山,他有两个儿子,一名铿武,一名铿夷。彭祖880岁的时候,上天成仙去了。临走时嘱咐两个儿子要继承祖业,为百姓造福。此后,他们开山挖河,并在山上种植百花仙草。人们为了纪念他们,就各取其名字中的一个字,将此山命名为“武夷山”。明代天师张宇初在《武夷山志·序》中称:“昔有神人受帝命统录地仙,尝降于山巅,自称武夷君,山因以名。”道教认为武夷山是“真升化玄天”,也就是说,各路地仙修炼得道,将上天升入仙班之时,都要来到武夷山,再经过一次考核,过关后才能真正进入仙班。据说武夷山由仙人刘少公掌管。

清初董天工《武夷山志》卷十八记载,武夷山很早就有仙人居住。远古时有彭祖,秦时有皇太姥、武夷君、控鹤仙人、十三仙人等。《史记·封禅书》中记载了汉武帝派使者到武夷山祭祀武夷山神武夷君之事,而且祭祀的用品是干鱼。不过,从汉之后至唐初的千年时间中,武夷山中的仙人踪迹没有见诸于史书。

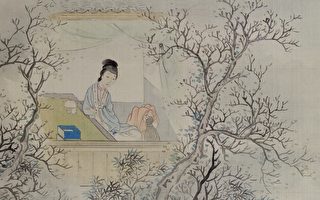

唐朝初年,开始有修道之人现身于此。《武夷山志》记载了道士许碏的故事。许碏是唐时的高阳人,先在王屋山学仙,后遍游名山。他曾经来到武夷山绝顶,并留下“许碏自峨山寻偃月子到此”的字迹。据说他后来飞升而去。五代时有道士李良佐长居此山,后在此坐化。

宋代有道士多人在此修行。如徐熙春,宋熙宁(1068~1077)时在市集上卖酒,后遇铁冠道人赠给他五花草。徐熙春服下后,遂不再吃东西。此后,他来到武夷山上修炼,后在大王峰东壁坐化。李陶真,熙宁(1068~1077)末年来到武夷山修炼。他喜好吹铁笛,每次吹笛时,笛音都似有穿云裂石之音。后来他在平里的通仙岩修行。一日留下一首诗辞别众人后,不知所踪。黄朴,绍兴(1131~1162)初年,来到武夷山访仙。遇到一仙人传授成仙之法,后坐化于三仰峰。还有郭道人、白玉蟾、陈丹枢等,均在此修行坐化。元代,武夷山道教继续发展。元初茅山派道士张德懋(号希微子)居武夷山天游道院。后又有道士赵嗣琪跟随其修炼。《武夷山志》卷十八记载了一个叫陈冲素的人,在武夷山修道,后成仙而去。此外,还有全真道的马钰、彭日隆、金志扬等也在此修行。

唐朝天宝七年(公元748年),唐政府在武夷山建了最早的一座道观,名为天宝殿、武夷观,后称冲佑观,俗称武夷宫。南唐时又改称会仙观。宋代是武夷山道教的兴盛期,建有大批宫观,如清微洞真观、云窝道院、橘隐堂、棘隐庵、止止庵等,并将会仙观改名为冲佑观。元代,武夷山除冲佑观修缮后改为冲佑万年宫外,又新建有一批道观,如天游道院、升真观、灵峰观等。明清时期,武夷山道教逐渐衰微。很多道观在清代时被废弃。目前所存道观不多。

因曾有众多道士在此修行,所以武夷山自然也留有众多仙迹。除了上述道观外,还有桃源洞、水帘洞、仙掌峰等。

唐朝的白居易曾作《送毛仙翁(江州司马时作)》一诗,赞美了修道之人对于仙翁升真处的武夷山的无限推崇。

仙翁已得道,混迹寻岩泉。肌肤冰雪莹,衣服云霞鲜。

绀发丝并致,龆容花共妍。方瞳点玄漆,高步凌非烟。

几见桑海变,莫知龟鹤年。所憩九清外,所游五岳巅。

轩昊旧为侣,松乔难比肩。每嗟人世人,役役如狂颠。

孰能脱羁鞅,尽遭名利牵。貌随岁律换,神逐光阴迁。

惟余负忧谴,憔悴湓江壖。衰鬓忽霜白,愁肠如火煎。

羁旅坐多感,裴回私自怜。晴眺五老峰,玉洞多神仙。

何当悯湮厄,授道安虚孱。我师惠然来,论道穷重玄。

浩荡八溟阔,志泰心超然。形骸既无束,得丧亦都捐。

岂识椿菌异,那知鹏鷃悬。丹华既相付,促景定当延。

玄功曷可报,感极惟勤拳。霓旌不肯驻,又归武夷川。

语罢倏然别,孤鹤升遥天。赋诗叙明德,永续步虚篇。

──转自《正见网》(http://www.dajiyuan.com)