明清繪畫是中國古代文化藝術寶庫中的一個重要範疇,有豐饒的繪畫表現,尤其是墨竹這一領域,出現許多富有特色的畫家,獨樹一幟 ,各領風騷。

明代王紱 寫竹妙絕一時

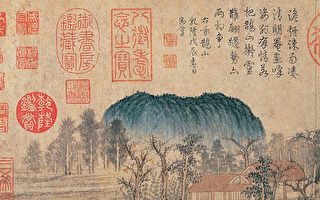

王紱,字孟端,無錫人。大家可能覺得王紱這名字很陌生,但他卻是明代公認最會畫竹子的人。據《明史‧列傳第一七四‧文苑二》記載王紱:「博學,工歌詩,能書,寫山木竹石,妙絕一時。」也就是說他畫的竹石在當代是「一絕」。

明代的畫家有一個傾向,崇古之風很盛,尊崇宋元傳統。王紱也不例外,他的墨竹繼承文同、柯九思和倪瓚等人的傳統。但他雖崇古卻不泥於古,不論是布局章法或者是筆法墨色,都有他獨到之妙,溫雅飄逸又揮灑自如,獨特的風格,開了元末明初畫竹的新頁。

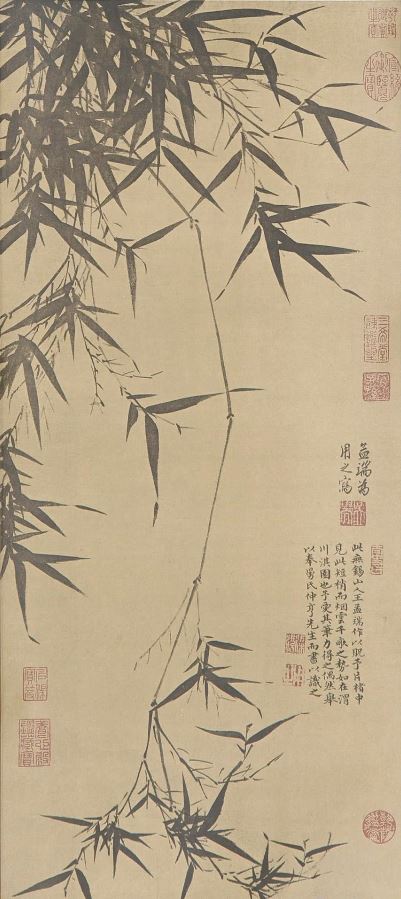

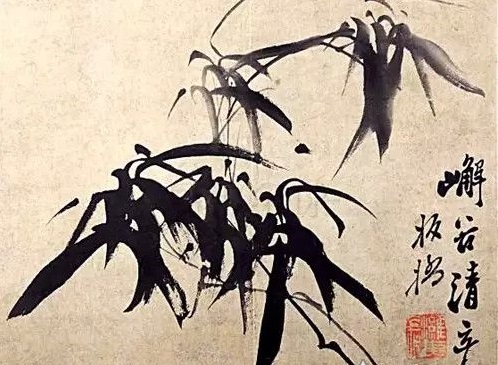

王紱這幅《風竹圖》畫的是數枝長長短短的、從上往下倒懸的竹枝,在微風中,優雅地輕擺著丰姿,很是自得其樂。

畫幅上方,茂密的竹葉清朗秀致,煥發著生命的光采。不期然地,一枝頑竹凌空而下,順著風,輕搖慢擺。瘦長而美妙的細枝,下探復下探,過程幽微典雅。葉與葉相互摩擦中,簌簌然吟哦起幽曲一般,給人極為美妙的感受。觀者很容易為其風姿綽約、靈動有神而傾倒。

元代以來,文人畫家盛行以書入畫,以書法的運筆來作畫,隨機而動,順勢而為。《風竹圖》的葉片是整幅畫的美感中心,用楷書筆意,一筆一畫皆嚴守筆法,務使葉片外形完善優美,最終每片葉子都能含蓄地安於本位,又各顯昂揚的動勢,片片如此,整幅畫因而充滿了飄逸溫妍的意趣。

竹葉是以「介字點」的筆法加以變化,為呈現臨風搖曳之姿,葉片的方向很是講究,尤其葉尖末稍那小小的翻轉,更凸顯風動之美。不論大葉小葉,悠悠然如清風拂面。整個布局中規中矩,層層交疊,錯落有序,顯現出一種意態安閑,饒富韻致的風情。

王紱有一高足叫夏昶,承傳了王紱的畫風,名聲僅次於王紱。師徒兩人在明代畫壇占了一個重要的席位。《明史·列傳第一七四·文苑二》記載:「崑山夏昶者,亦善畫竹石,亞於紱。畫竹一枝,值白金一錠,然人多以饋遺得之。」意思是說夏昶的畫非常值錢,價碼太高,一般人買不下手,往往都是買來當作禮物饋贈他人,手上有夏昶畫作的,大都是這麼來的。

清朝鄭板橋 詩書畫「三絕」

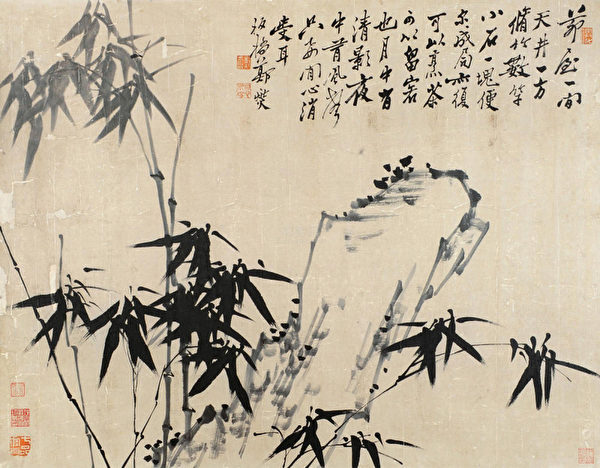

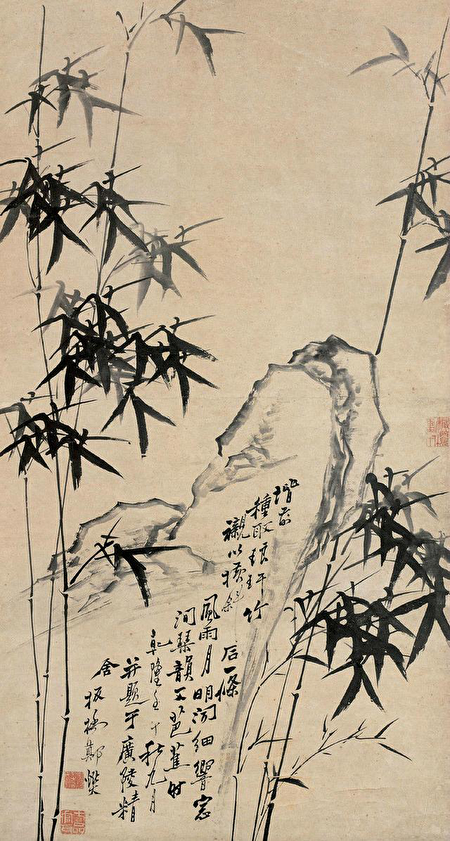

鄭燮(公元1693-1766年),字克柔,號板橋,興化縣人,先世居蘇州。他是清朝官員、學者、書畫家,擅長畫竹,一生幾乎都在畫竹、石。他說自己畫竹沒有師承,都是向大自然學來的:「凡吾畫竹,無所師承,多得於紙窗粉壁日光月影中耳。」(《題竹詩》)他通過觀察體悟和持續的嘗試,掌握技法精髓,創出純屬自己的風格。

著名畫家徐悲鴻跋板橋《蘭竹石軸》說,板橋先生為中國近三百年來最卓絕的人物之一,其思想奇,文章奇,書畫尤奇;觀其詩文與書畫不僅相見高致,而且寓仁慈於奇妙,尤為古今天才之難得者。

鄭板橋作畫喜歡把詩書一起入畫。別的畫家會把詩書當做外圍元素,用來烘托主體。鄭板橋把這些元素等同看待,讓它們進入畫面中,成為畫作的一部分,詩書畫交織融溶,手法創新。

在書法方面,他是以隸書為主,融合楷、行書體,特別是他加上北碑的筆勢間架與樸拙風格,率性大膽的落筆用墨,形成了獨特的風格。世人稱他的詩、書、畫為「三絕」。

他每幅畫的題款,句句有感而發,寓意深刻,在繪畫與書寫的過程中,把心中想的、眼中看的全化為詩句。其實這些詩句是在描繪他自己,闡述他自己對人生、對藝術的理念。

板橋先生題畫詩

我們來看看板橋先生在這些題跋中透露的理念,他在竹子身上投寄了人生觀:

「四十年來畫竹枝,日間揮寫夜間思,冗繁削盡留清瘦,畫到生時是熟時」。

--《題畫竹》

《清代學者像傳》說鄭板橋一生的三分之二歲月都投注在竹子身上。人的一生有幾個四十年?他幾乎全拿來畫竹,去蕪存菁,練達熟透時,面對各種樣貌的竹子都可以畫出新意。這也像是人生練達透徹的境界。

「衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲;些小吾曹州縣吏,一枝一葉總關情。」

--《潍縣署中畫竹呈年伯包大中丞括》

他為官勤政廉明,愛民如子,特別是在濰縣任上,為救災民,他「設粥廠、捐廉代輸(捐款幫助輸運)、開倉賑貸、以工代賑」,想方設法紓解民難。當他在衙門公舍中聽到竹子發出沙沙的響聲,心中就聯想到,那是否是百姓發出的悲苦呼聲?流露心繫蒼生的仁愛!

咬定青山不放鬆,立根原在破岩中。

千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風。

--《題竹石》

鄭板橋透過這首《題竹石》詠歎竹子,比喻人之堅靱不拔的毅力和風骨,不憂出身困苦也不懼困難的考驗。

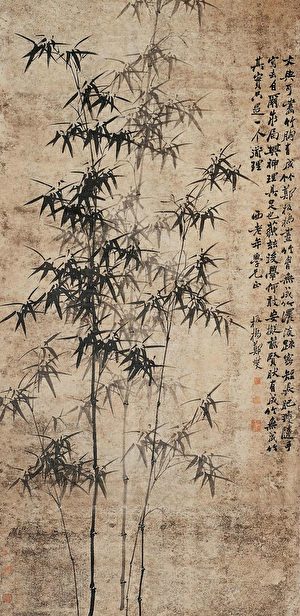

鄭板橋畫的墨竹,大都屬於寫意法。請看上圖,態勢十足,在連綿跳躍的筆法中,忽輕忽重,非左即右,待戛然而止時,但見生動的氣韻躍然紙上,渾然天成之勢,可謂多一筆太多,少一筆則不足,恰到好處之妙,只能意會不可言傳。

他將自己畫竹和前輩文與可畫竹的差異作了比喻:「文與可畫竹,胸有成竹;鄭板橋畫竹,胸無成竹。濃淡疏密,短長肥瘦,隨手寫去,自爾成局,其神理具足也。藐茲後學,何敢妄擬前賢。然有成竹無成竹,其實只是一個道理。」(《鄭板橋集》)

其實,「胸有成竹」、「胸無成竹」根本上是不相悖的。文與可的竹畫好似胸中擁入千山萬壑的竹,然後好整以暇地、從容落筆。而鄭板橋心中沒有既定的竹樣,作畫時,所謂的眼中竹、胸中竹、手中竹都沒有了,筆起墨落之際,短長肥瘦、濃淡疏密的千姿百態紛紛湧現,勢不可擋。這是他四十年間「畫到生時是熟時」的自然流露。

對歷代眾多墨竹畫家而言,竹子不單是他們美的情懷投注的對象,也是他們人格的反映和寫照。在中華文化中,畫家畫竹已由寫實、寫意而進入了藝術與人生觀的表現層面。這些墨竹畫家把墨竹推上了藝術之巔,促使墨竹在中國繪畫史上站定一個重要席位。@*#

責任編輯:古容