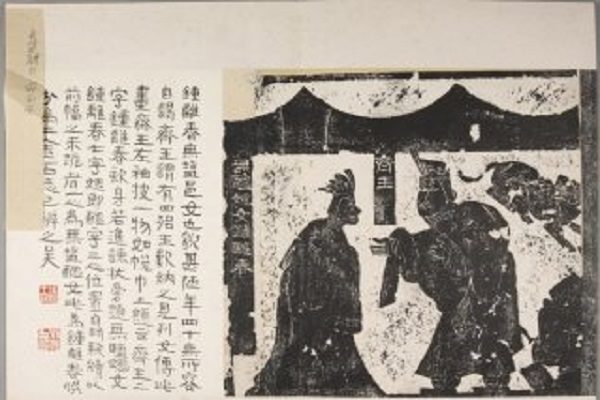

「濫竽充數」的故事家喻戶曉。齊宣王愛聽吹竽,每次要三百人一起吹。南郭先生不會吹竽,卻跟齊宣王誇自己吹竽,鳥獸聽了翩翩起舞。齊宣王很高興,給他同樣優厚的待遇。齊宣王死後,兒子齊泯王繼位,喜歡聽一個人的獨奏,南郭先生知道混不下去,就逃了。

有多少人會思考:一個不懂音樂的人怎能在專業樂隊裡混三年?一演奏,就會露馬腳。三百樂工,怎能緘口不告發南郭先生?這可是欺君之罪啊。南郭先生說自己吹竽如何棒,精通樂律的齊宣王,難道不會特別留意他的演奏?看不出他裝腔作勢嗎?

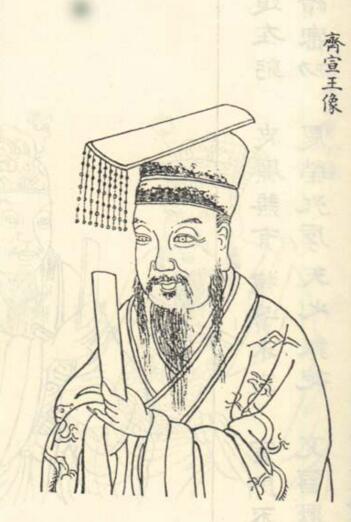

歷史上的齊宣王是一個胸懷廣闊、勇於認錯、虛心納諫、求賢若渴的人。他向孟子坦承自己「好勇、好貨、好色」,認真傾聽孟子的教育;貌醜的女子鍾離春,當群臣的面斥責他沉溺酒色、荒廢國政、將會亡國,齊宣王先封她為將軍,再封她為王后;齊宣王興建大宮殿三年沒完工,唯有大臣香居勸諫,他立即醒悟道歉,並讓史官記錄在案;賓客王斗當面批評他「好馬」、「好狗」、「好酒」,獨不「好士」,齊宣王馬上認錯,重用王斗推薦的五位賢人。

齊宣王將「稷下學宮」發揚光大,擴建學宮,給進入「稷下學宮」的名士們以優厚的俸祿,吸引上千賢士競相投奔齊國。儒家亞聖孟軻長住稷下三十多年;集百家之大成的荀卿,15歲就來齊國,在稷下學宮中資格最老,曾經三次擔任過「祭酒」——學宮之長。

文人學者均可自由發表自己的學術見解,稷下學宮一時儒、道、法、墨、陰陽、縱橫、兵家等各派林立,成為戰國百家爭鳴的中心所在,在這裡,誕生了《黃帝四經》、《管子》等一大批名著,深刻影響了中國古代學術思想。齊宣王視稷下賢者為智囊團,向他們諮詢國事、天下事,齊國大治,兵強國富民安。

水至清則無魚,人至察則無徒。如果當時齊宣王懲罰了南郭先生,天下還有那麼多賢士敢投奔齊國嗎?相反,喜歡一個一個吹竽的齊泯王,驕暴好戰、心胸狹窄、不聽諫言,導致民不聊生,最後兵敗,自己被殺。

欲成大事者,必有寬廣的胸懷,「得饒人處且饒人」。對南郭先生們來說,「出來混,總是要還的」,你不會總有那麼好的運氣。與其混日子,不如學習一門立身的技能。@*#

責任編輯:李婧鋮