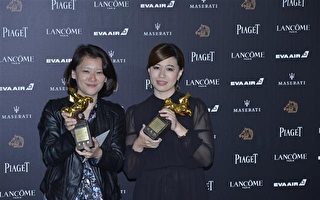

【大紀元2019年05月31日訊】(大紀元記者劉景燁劍橋市報導)為期兩天的台灣影展播放的最後一部紀錄片是「金馬獎」得主「我們的青春在台灣」。此片講述「太陽花學運」領袖之一陳為廷和在台陸生蔡博藝參與社會運動的過程。導演傅榆說,她本以為要探討中、港、台的社會運動,最後展現的卻是連她在內3個人的青春、熱情與失落。

影片中,陳為廷多次參加學生運動,在2014年與林飛帆等人領導「太陽花學運」,反對「海峽兩岸服務貿易協議」,並帶領學生們一度佔領立法院。然而後來,準備競選苗栗縣立法委員的陳為廷卻因早年的性騷擾醜聞而無奈退選。

來自中國大陸的學生蔡博藝也多次投入社會運動。她身在中國大陸的父母卻因此受到政府騷擾,她本人也在參選學生會主席時被懷疑為中共「統戰」成員。面對如此壓力,蔡博藝最後也只得淡出社運圈。

![]() 巨大失落

巨大失落

「我們的青春在台灣」中融入了大量陳為廷、蔡博藝和導演傅榆自己的獨白。隨著每一次挫折的發生,觀眾也與他們一同體會每一次的失落。在影片最後,傅榆發現,現實的發展與自己的構想形成巨大落差,在攝影機旁失聲痛哭。

「很無力的感覺。」傅榆在27日晚的映後交流會中說。她說,陳為廷和蔡博藝的行動沒有帶來多大的改變,令她不知如何為紀錄片結尾,又為已經付出的5年青春而感不甘。

後來,傅榆在監製的建議下補寫日記,回憶自己在影片每一幕中的想法。她在這過程中發現,她與「太陽花學運」的50萬參與者很相似:他們都把自己想要做、卻無能力獨自完成的心願投射到某個人身上,希望此人帶領集體完成一切。傅榆說,此片前後歷經12個版本,最後終於在截稿日期和監製人的鞭策下完成。

北京電影學院教授郝建也到場觀看了這部紀錄片。他說,他最喜歡影片的最後一幕,即傅榆痛哭,蔡博藝和陳為廷安慰她的片段。郝建還提問,為何影片最後剪入毛澤東及其它領導人的照片?傅榆則表示,這象徵「造神」,也是她對個人與集體關係的探討。

引起共鳴

傅榆說,她的作品並非表現一種政治傾向,而是「用普世的方式讓人們知道台灣發生的事」。這種「普世的方式」就是陳為廷、蔡博藝和她自己經歷的青春,從希望到失落的過程。她說,不僅台灣人,來自其它地區的華人觀眾乃至外國人也對此片感到共鳴。

傅榆提到,有些在台陸生本來抗拒這部影片,但被台灣朋友拉去觀看後,驚訝地發現自己也會有共鳴。

另一方面,許多支持國民黨的台灣人原本認為此片表現的「太陽花學運」不合他們的政治傾向。這些人被子女帶來觀影後,才發現這部紀錄片與他們想像的完全不同,令他們感動。

傅榆還說,台灣人現在的民族意識興起有因,其中包括外界的打壓、世界的忽略。但是,打壓台灣人的不是來自中國大陸的朋友,而是他們的政府。因而如果不加區別,一概以這種民族意識對待別人,很容易造成意外傷害。傅榆希望這部影片能讓中國大陸人和台灣人有所聯結。◇

責任編輯:馮文鸞