廉治廣西羅城

清朝名臣于成龍(1617年─1684年)當羅城縣令時,戰亂後縣中居民才六家,遍地榛莽,沒有城郭,沒有官邸。于成龍卻用感人肺腑的精誠堅持下來,安撫殘餘百姓,捕治盜賊,寬免徭役,建立學校、養老院,依次施行興利除弊的措施,為官七年,縣中大治。百姓都把錢糧親手交到于成龍手中,有的百姓在案几上偷偷留下幾文錢,于成龍問為什麼,百姓說:「老爺不收火耗,不謀衣食,難道連酒也不買嗎?」于成龍被百姓心意感動,留下夠買一壺酒的錢,多餘的讓百姓拿走。

于成龍久居羅城,隨從不堪環境惡劣,或者逃走,或者死去。羅城百姓更加同情于成龍,每天早晚聚集在一起向于成龍請安,一起湊錢跪著獻給于成龍,說:「知道老爺清苦,我們供應一點鹽米費已。」于成龍笑著謝絕說:「我一個人怎麼花得了這麼多錢,你們可以拿回去好好生活、孝敬父母,就等於我花了一樣。」百姓怏怏地把錢拿回去。

一天,聽說于成龍家裡人來了,百姓大喜,紛紛跑到公庭中喊:「老爺家人來了,正好將錢拿去安家。」又進獻金錢。于成龍又笑著謝絕說: 「這離我家鄉六千里遠,他一個人帶這麼多錢,一路會很辛苦。」要百姓把錢拿走。百姓都跪伏在地上哭求,于成龍也淚雨滂沱,最終還是不接受。

後來于成龍升任合州知州。羅城百姓遮道呼號,說:「老爺今天走了,我們沒有青天了!」追送數百里才哭著返回。唯獨有一個瞎子緊跟不捨,于成龍問他為什麼。瞎子說:「小民會算命,估計老爺盤纏不夠,不足以千里跋涉,路上如果老爺錢花光了,我還可以算命掙錢。」于成龍被瞎子心意感動,於是不趕他走。恰逢陰雨連綿,他們被困在旅店很久,盤纏果然花光了,于成龍竟憑借瞎子一路算命才到達合州。

「于青菜」之稱由來

于成龍後來在湖北擔任黃州知府、江防道,一次長公子回老家,官署中偶然有隻醃鴨,于成龍就劈半邊給長公子路上吃。民間因此流傳民謠:「于公豆腐量太狹,長公臨行割半鴨」。

于成龍從江防道升任福建按察使時,客舟將發,于成龍卻催促人趕快買蘿蔔上船,數量多達幾石。旁人笑道:「蘿蔔不是特產,是賤物,要這麼多幹嘛?」于成龍說:「我沿途吃菜就靠它了!」後來于成龍從直隸巡撫升任兩江總督,于成龍去南京路上,與小公子租驢車一輛,各自袖子裡兜幾十文錢住旅舍,未嘗麻煩驛遞公館。在總督衙門,于成龍天天只吃青菜,佐以「菜把」,就是捆成一把的鹹菜。江南人都叫于成龍是「于青菜」。于成龍僕人無從得茶,天天採衙門後面槐葉吃,把槐樹都採禿了。于成龍兒子們冬天穿布衣或木棉袍,未曾製作一件皮襖。遇到飢年,于成龍就磨米糠雜米煮成粥,全家食之。有客人來了,于成龍也拿粥待客,說:「用這個辦法,可以省下米賑濟災民。」

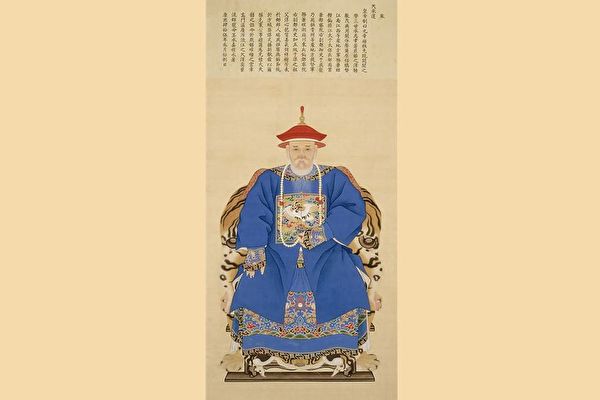

康熙讚于成龍「天下廉吏第一」

後來于成龍病逝於兩江總督任所。前一天晚上,于成龍身體微覺不適,早上還起來坐在內堂處理公務,一會兒,閉目不出聲,竟故去了。布政使等下屬進入于成龍寢室檢點遺物,發現兩江總督于成龍被褥蚊帳破舊簡陋,箱子裡只有三兩白銀、幾件舊衣服、二千文錢、五六斗糙米、幾壇鹽豉,布政使等相繼歎息而出。于成龍一生廉潔,自己生活儉樸,也不為妻子兒女斂財,惡衣粗食,安之若素。康熙帝也極其信任于成龍,認為他是「天下廉吏第一」。

(《清史稿》《清稗類鈔》)

──摘自正見網

(點閱【經典歷史故事】系列文章。)#

責任編輯:李梅