東漢時期,明帝夢見金人自西方飛來,大臣為明帝解夢,認為這是西方的聖人之法將要來到中土的預兆,於是明帝遵循天命,遣人往天竺求法,從天竺僧人處求得佛經佛像,以白馬馱載至當時的都城洛陽。漢明帝於是建造了中土的第一間佛寺安放佛像,後世稱其為白馬寺。

佛教傳入中土後於南北朝時期開始興盛,上至天子、下至百姓無不崇佛,唐代杜牧有「南朝四百八十寺」的名句,其實到北朝末年,各地寺院已經多達三萬多所。到隋唐時期,佛家與道家和儒家並立成為三大信仰體系。到宋明以後,儒釋道思想逐漸融會貫通,難分彼此。

經過近兩千年的普及,佛家思想早已滲透了中華文化的各個方面,從文學、繪畫、服裝、建築中、均能看到佛教文化本土化之後形成的獨特樣貌,而在無以計數的傳統紋樣之中,也有許多是深受佛教元素影響的,它們逐漸演變成為最受人們喜愛的一些紋樣,甚至被東亞文化圈內的其它國度所借鑑。

一、從蓮瓣紋到寶相花

在佛家文化中,蓮花有著近乎至高無上的地位。《阿彌陀經》中記載極樂世界的眾生都是自蓮花中化生,因此佛國又被稱為「蓮邦」。釋迦牟尼佛開悟之後,也常常坐於蓮台之上對眾生講法。而小乘佛教的三藏經典賦予了蓮花更加深刻的含義,其經文有言:「蓮花盛開在水中,清香怡人,然而,沒有被水浸濕。佛陀住在世上;像水蓮花一樣,他並沒有被世界所淹沒。」這種出淤泥而不染的品性尤為崇尚節操的中國人所喜愛, 許多信佛之人也因為秉持蓮花的美德,而獲得了更高的精神啟迪。

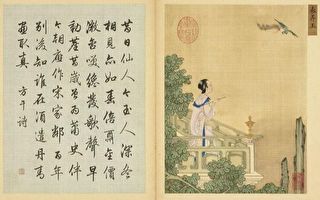

蓮作為裝飾圖樣,在春秋時期就已經出現,可是中原本土的蓮花指的應是荷花、水芙蓉,這種本土的蓮花帶來的意象常與古代的採蓮女一同出現,充滿自然、清新和純潔之美。而佛教中指的蓮花是形似睡蓮的一種植物,它具有聖潔純淨的意涵。南北朝時期,蓮花紋開始出現在與佛教有關的建築、器物、造像藝術和織繡作品中。蓮紋有不同的式樣變化,如桃形、卷雲形或團形蓮花等。在團形的蓮花紋樣中,寶相花堪稱最經典的一種。

「寶相」一詞原指佛、菩薩的寶相莊嚴。在佛家思想中,大圓滿是最高的追求。所以寶相花又取圓潤、端莊之象,這也極為符合中國藝術對於「圓」的審美追求。花瓣分為數層,每層之間又有不同的綴飾,給人以豐饒富麗之感。寶相花於初唐年間的主體是正面盛開的蓮花紋,自盛唐之後,也常常使用牡丹的形象,後來又加入了菊花、忍冬、卷草等元素,逐漸淡化了佛陀寶相莊嚴的含義,而變成一種寓意吉祥、美滿的紋樣。

二、 從忍冬紋到唐草紋

忍冬紋流行於南北朝時代,據《敦煌邊飾初步研究》考證,忍冬紋有兩種起源,一種是來自巴比倫,後傳入希臘,成為愛奧尼亞式柱頭上經典的紋式。另一種是源自西域,跟隨佛教傳入中土,據說,它並非現代人以為的忍冬——金銀花,而是佛家文化中獨有的一種不屬於凡間的花。在傳入中土之後,人們賦予它一個美麗的名字——「忍冬」,這個名字既符合了儒家文化中經冬不調的節操,又寓含了佛教中歷經苦難,輪迴再生的教義,被歷代沿用下來。

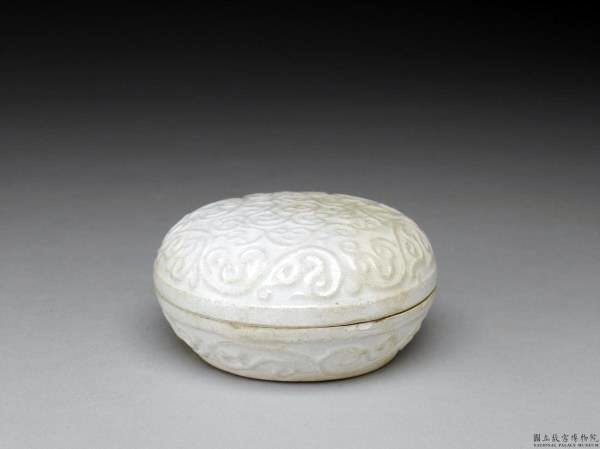

忍冬紋線條流暢、綿延不絕、變化無窮,非常符合中華文化動靜相宜、生生不息的審美哲學,因此很快在中原普及開來。到唐朝時候,花樣又與雲氣紋結合,形成了獨特的中華紋樣——唐草紋。後來,唐草紋也使用牡丹、荷花、蘭花等花草代替忍冬,造型優美華麗,又有仙氣飄飄的韻致。廣受當時的日本、韓國等鄰國友邦的喜愛,而這些國家又將其稱為「卷草紋」。

三、如意紋

與卷草紋可以在西方找到相似的紋樣不同,如意紋這種紋樣是中國獨有的。「如意」在現代被視作工藝寶物,但在古代曾是一種實用器物。通常人們認為如意的原型是古代「爪仗」,即癢癢撓,隋唐時期已經出現,然而也有傳言如意的原型是一種黃帝時期就被用來闢邪的兵器。現代保存下的如意多以象牙、玉石等寶物製成,分為不同形制,如造型筆直的是天官如意,前端似靈芝的是靈芝如意。清代人尤其喜愛玉如意,每逢宮廷慶典,王公大臣都會選擇玉如意做供奉禮品,表達對皇帝的無上尊崇。皇帝也會時常分送如意給大臣、嬪妃、外國使者。清宮中流傳下的各式如意數不勝數,工藝精細、雕飾、綴以各式珍寶,柄身常刻有文字。

如意又形似古代上朝時使用的笏板,笏板是大臣向皇帝奏事時的「小抄」。其實如意在佛教中也確實起到了相似的作用,它曾是古代和尚的備忘錄,每當法師們講經說法時,會提前將佛經中的段落抄在如意上作為備忘。因為曾經承載佛陀的智慧妙法,所以如意本身也變得神聖起來,人們也把對於吉祥如意的憧憬寄託在這件「神器」上。唐代張祜曾有詩云:「終年不語看如意,似證禪心入大乘。」由此可見,如意也曾一度寓含著人們崇佛禮佛的誠心。

***

這些美麗的紋樣不僅蘊含佛家思想,也貫穿著華夏文化的審美觀。如富麗堂皇的寶相花傳承著對「圓」的偏愛,正如盛唐人那積極飽滿的精神狀態;忍冬紋靜中有動、唐草紋迴旋流暢,兩者讓人想起了仙風道骨的魏晉名士,也讓人想起了長袖廣抒的翩翩舞姬;如意紋獨特、高雅,似菩薩座下的祥雲、又如仙女種下的靈芝。令人稱道的是,古典舞身法中「擰、傾、圓、曲」的動作路線,與這些花紋的線條走向,竟有些不謀而合。這大概是因為中國傳統藝術內在的審美觀都是相通的吧。

——轉載自神韻藝術團網站

(神韻網站授權轉載,版權歸神韻藝術團所有)#