從一幅草圖走入哲學殿堂(上)——米蘭拉斐爾《雅典學院》素描稿

2019年適逢達芬奇逝世五百年紀念,爲了一窺傳説中李奧納多大師為史佛扎城堡設計的樹叢穹頂壁畫,筆者特地前往米蘭史佛扎城堡,然而撲空兩次,直到七月才如願以償。雖然未能順利與李奧納多相遇,卻驚喜地撞見了原汁原味的拉斐爾——收藏在盎博羅削圖書館畫廊(Pinacoteca Ambrosiana)的《雅典學院》素描稿!它似乎在提醒我另一個五百周年紀念即將來到。因爲緊跟著達芬奇在法國病逝的隔年,拉斐爾也在耶穌升天節那天蒙主召回,於2020正好五百周年。(圖1)

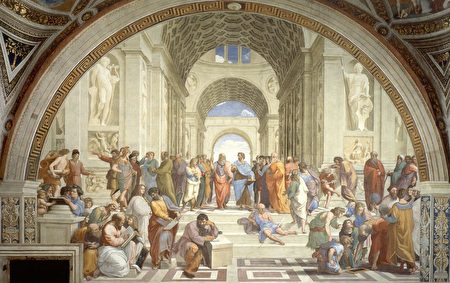

梵蒂岡的壁畫《雅典學院》(The school of Athen)無疑是拉斐爾最有名的經典作品之一(圖2)。1508年,年方二十五歲的拉斐爾初到羅馬,在同鄉親友布拉曼特(Donato Bramante)的引薦之下獲得教儒略二世(Julius II)的重用,委任他裝飾梵蒂岡對公衆開放的大廳(注一),《雅典學院》就是其中最早完成的《簽署大廳》内的主要壁畫(注二)。

簽署大廳(Stanza della Segnatura)(圖3)曾是儒略二世的圖書館和工作室,後來又成爲宗座聖璽最高法院的會議室,大多數重要的教宗文件都是在此簽字蓋章,因而得名。拉斐爾考量到教圖書館的知識屬性,因而決定了神學、哲學、法學和詩歌四大領域,作爲從天花板裝飾向下延伸到四面壁畫的主題;並將希臘羅馬的古代精神與基督教義相容、世俗智慧與神性智慧結合其中,充分體現了文藝復興藝術的特色。

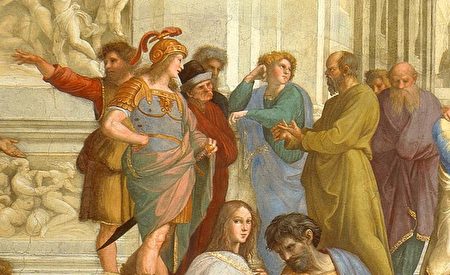

創作於1509年至1511年的《雅典學院》(注三)即屬於表現「哲學」主題的一幅;它繪於簽署大廳一面完整的拱形壁面(注四)。畫面中作爲背景的宏偉拱形建築(注五),在完美的透視法運用下就像簽署大廳空間的延伸(注六)。建築裝飾中矗立著阿波羅與雅典娜雕像,代表著真理、智慧、和諧;它既是神聖的知識殿堂,也是華麗的歷史舞台,提供上場人物展現人類智慧的精華。拉斐爾將這些人物安排在建築空間的下半部分,正好占畫面的一半高度。而米蘭的炭筆圖稿描繪的正是作品中最主要的這個部分——也就是西方古代偉大思想的代表人物和他們的追隨者。雖然只是炭筆素描,卻已經包含了創作構成的基本要素:人物身分、形象,位置、肢體動作、面部表情、群體與個人的互動關係、整體光線來源與明暗對比等等。這顯然是拉斐爾在研究、推敲畫面所需的每個人物、做了大量習作整合而定稿的構圖。(圖4)

一般壁畫的圖稿用完就丟棄了,歷史上能夠保存下來的寥寥無幾(注七)。而這幅拉斐爾當年親手繪製的人物圖稿,不僅保存完整,所流露出的造形美感、素描功力與創作才思;使其更顯珍貴(注八)。身處於專為圖稿設計的展廳内,獨自屏息面對牆面大小的拉斐爾真跡,真能感受到年輕溫雅、才華橫溢的畫家散發出一股迎面而來的諧和能量。

壁畫内容

那麽拉斐爾畫的人物都是誰呢?他們代表著什麽樣的理念?畫家又如何將他們融入整體構思?

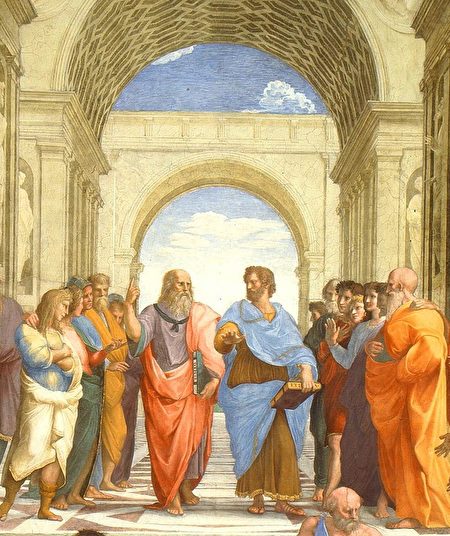

拉斐爾結合了建築結構安排這些舞台上的哲學家。殿堂以四級階梯分爲上下兩層;底下的一層安排的主要是數學性質領域的科目:包括了算學(arithmetic)、幾何、天文及音樂。四個科目就像四個台階的象徵,作爲引導邁向上層哲學的基石——即從經驗實證升高至形而上推理的學問。上層的中央位置突出了柏拉圖和亞里士多德兩位主要哲學家,兩側有各學派的代表分成群組,隨著對稱的建築結構錯落分布在左右及台階上下,均衡而富有節奏變化。

中央上層:柏拉圖和亞里士多德

柏拉圖和亞里士多德(圖5)位於畫面中央的拱型内,消失點在兩人之間,在兩側注目的人群中邁步走出。柏拉圖左臂夾著他的著作《提邁烏斯》(Timaeus),右手指向天(注九),指出「上界」的理型(idea)世界;形而上的理念與中世紀基督教神學基礎不謀而合,而他的著作則在當時被廣泛學習閱讀。人們也相信拉斐爾借了達文西的形象來描繪柏拉圖,以示對前輩大師的敬意。亞里士多德則手握《倫理學》(Nicomachean Ethics),右掌平伸向下,反映出其理論關聯到塵世可及的現實主義(realism),即經觀察自然、人性而得的科學,正好與柏拉圖形而上的理型主義(idealism)的向上手勢形成對比;也有人認爲,亞里士多德的手勢象徵取中調停(medietas)——也就是極端之間的和解。(圖5-1)

這兩個立論「天差地別」的大思想家並肩走出,相互溝通討論的構想;或許可理解為後世對哲學上分歧得到解決的期待,因爲這種分歧也造成神學難以被整合的問題。站在基督教的角度,中央這兩位人物也在傳達:即使人類智慧觸及到事物本源的知識(causarum cognitio),然而仍未達到對真理的了解;因爲這只能通過神啓(Revelation)——神聖真實的信息才可能達到。

左邊和左下方:

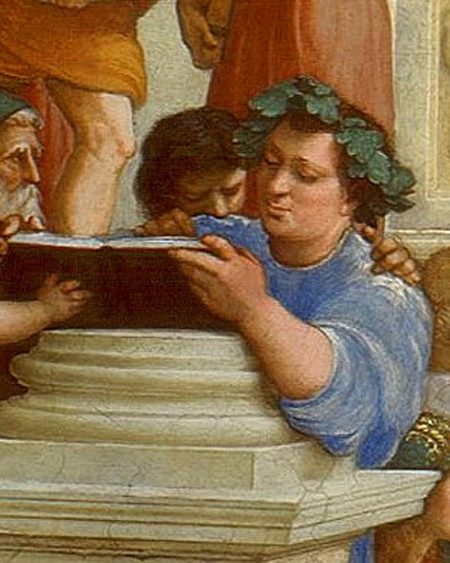

讓我們再從畫面左邊看起,一位體型福態、頭戴葉冠的學者靠著柱台正在書寫。他的身分曾經被猜測是奧菲斯(Orpheus)、德謨克里特(Democritus)或伊比鳩魯(Epicurus)等人。然而從基督教偏好來看,合理的說法應該是奧菲斯——西元前六世紀的神話詩人。文藝復興時期新柏拉圖主義的盛行,詩人馬奇里奧‧費奇諾(Marsilio Ficino)翻譯的《奧爾菲》的神話已經廣為流傳;而奧菲斯主義的基本理念:「人的靈魂來自於神,淨化自我、回歸於神」也與基督教義符合。在奧菲斯身上,阿波羅與戴奧尼索斯(酒神)兩種性質的元素是並存的。而以大廳中的主題而言,無神論性質的伊比鳩魯似乎不太合適。不論哲學家身分如何,拉斐爾卻可能借用了好友也是人文主義學者托馬索‧英吉拉米(Tommaso Inghirami)(注十)的形象來描繪這個人物。(圖6)

下層左方是一群蘇格拉底之前的哲學家(圖7)。畢達哥拉斯(Pythagoras)正在振筆疾書,(圖7-1)一個年輕弟子爲他扶著圖板(注十一),上面標示著畢式學派最重要數字理論《四分法》(Tetractys或四進位Quaternary number);即1、2、3、4和10,其諧和比例關係用一個三角形來解釋。他們認爲數學是所有系統的根本,一切真理和自然現象都能以數學關係來解釋。(圖7-2)此外,畢達哥拉斯學派靈魂不死的觀念,對基督教神學非常重要。

三位不同年齡的年輕學生圍繞在畢達哥拉斯身邊,似乎在主張數學應該從幼年學起。至於帶著頭巾的異國數學家可能是波斯哲學家阿維森納(Avicenna)或伊本魯世德(拉丁文:Averroes,中世紀伊斯蘭哲學家);一些學者認爲,將這位阿拉伯學者置於這個群組中可能在提示阿拉伯人對數字的貢獻。他們前方的長袍學者(或認爲是巴門尼德Parmenides of Elea)(注十二),正指著書上的内容參與意見。

畢氏學派後方站著一位俊秀少年,多認為是女性數學家伊帕媂雅(Hypatia),但有主張他代表了品貌兼備的理想學生——如同荷馬、柏拉圖等人認爲的「外表的完美反映内在德行的完美」範例,可説是追求真、善、美理想的擬人化。(圖8)(圖8-1)

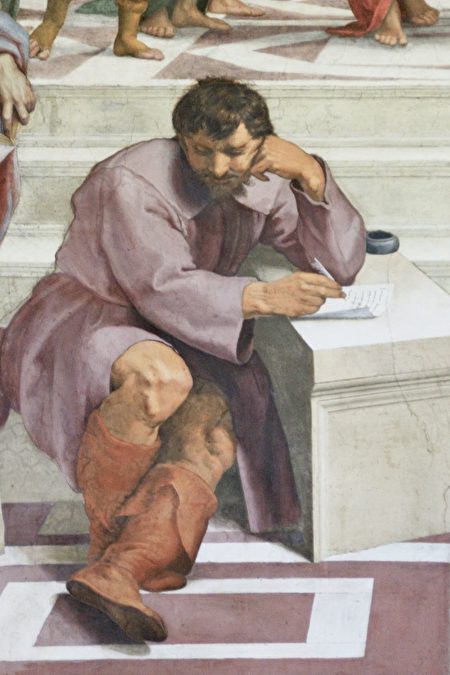

在壁畫左前景有位倚著方形台座托腮沉思的男子,在原始草圖中並未出現,應是在壁畫完成後加上的。因他的位置靠近奧菲主義學者,有人認爲他是理念相近的赫拉克里特斯。據可靠的「傳説」,拉斐爾在壁畫創作期間曾經在布拉曼特帶領下,趁米開朗基羅不在時去看過進行中的《創世紀》,敬佩之餘而將米開朗基羅加入畫中。此人物也確實帶著米開朗基羅的些許特徵:深色短髮,短鬚;穿著皮靴(其他人不是赤脚就是羅馬涼鞋);個性孤僻、憂鬱卻固執等等。(圖9)

左上方:蘇格拉底群組(圖10)與詭辯學者(圖11)

蘇格拉底在上層偏左的人群中,掰著手指頭滔滔不絕地陳述論點。拉斐爾延續了古代蘇格拉底雕像留下的特徵,有著突額頭、塌鼻子,近似森林之神西勒努斯(Silenus)的模樣,十分容易辨別。他身旁倚著柱子的年輕學生聽得入迷,圍繞的追隨者中有身穿戰袍的阿爾西比亞(Alcibiade)(注十三);矮個兒男人可能是森諾風(Xenophon)或雅力士托德姆斯(Aristodemus)。克里托(Crito of Alopece)(注十四)在蘇格拉底身後。最左邊的阿波羅多洛斯(Apollodorus)則揮手驅趕詭辯學者——這些詭辯家(注十五)區隔於離蘇格拉底左邊一段距離外,以示他們見解的差異。這個驅趕的手勢,在構圖上,反而連結了兩個分離的群組——這可能是學自達芬奇的妙招,達芬奇擅長在不同人物群組之間以眼神、手勢、身體姿態的呼應將其相連。@(待續)

注釋:

注一:在拉斐爾來到梵蒂岡之前,教宗已經找了多位繪畫師進行裝飾,其中包括佩魯吉諾,還有Lorenzo Lotto, Baldassare Peruzzi,索多瑪(Giovanni Antonio Bazzi,暱稱Sodoma)年輕的拉斐爾到達之後,首先配合其他畫師(主要是和索多瑪)一同工作,但不久後教欣賞他的才華,便全權交付他設計。

注二: 簽署大廳穹頂原本裝飾劃分爲詩歌,哲學,正義和神學四個區塊,每部分有一個象徵女神爲代表。壁畫題材自穹頂延申而來,故而有神學的《聖禮的辯論》、哲學的《雅典學院》、詩歌的《帕拿斯山》、法學的《三德》與壁畫下半部《紅衣主教與神學的美德》(Les Vertus cardinales et théologales)。法學的《三德》,壁畫上方象徵真理(持鏡)、權力(伴隨雄獅,手握代表法律的樹枝)與節制(手執繩索)的三位女神。

注三:原名就是《哲學》,《雅典學院》是後人以訛傳訛的誤稱,並未貼切反映壁畫的内涵,因爲裡面的學者不都是希臘人,也不都是柏拉圖時代的人,只能説是集結了對後世有影響力的古代思想家。

注四: 拱形壁面尺寸為770×440cm, 上方拱形占其中770×250cm。

注五:拉斐爾借用了同鄉布拉曼特所設計的聖彼得大教堂的藍圖,因此建築是羅馬式而非希臘式風格。畫家呈現的不是真實的古代場景,而是象徵性質的理想概念。

注六:一般認爲背景的建築部分應該存在著另一幅素描稿,然而已經遺失。

注七:在拉斐爾的其它倖存圖稿中,最著名的七幅被保存在倫敦的維多利亞與阿爾伯特博物館中。它們是彩色作品,是為西斯廷教堂的掛毯而設計的,目的在提供負責製作的法蘭德斯(Flanders)織工準確的顏色參考。而盎博羅削畫廊中的壁畫圖稿是單色素描。

注八:不像有些被歸為拉斐爾油畫作品引發的爭議,因爲晚期作品在繪製過程中有許多助手參與,品質不一。而這件圖稿完全是拉斐爾親手繪製,因爲他初來乍到梵蒂岡,尚未成立自己的工作團隊。

注九:他舉起右手指向上方,此動作亦被拉斐爾採用於聖禮的爭論,或其它達芬奇、波堤切利的作品中。

注十:Fedra Inghirami (Volterra, 1470─Rome, 1516);人文主義作家、演説家,教儒略二世任命他梵蒂岡圖書館館長、拉古色主教( Raguse)與教廷祕書;後來也服務於利奧十世。他也是拉斐爾的好友,外號Fedra。他身形肥胖,眼患斜視。拉斐爾曾經爲他畫過肖像。

注十一: 壁畫上的圖板有希臘文的名稱和三角形,但在圖稿上卻沒有。

注十二:愛利亞的巴門尼德(約公元前515─公元前445),公元前5世紀的古希臘哲學家,最重要的「前蘇格拉底」哲學家之一。生於埃利亞(Ἐλέα,位於現在義大利南部沿岸),主要著作是用韻文寫成的《論自然》,如今只剩下殘篇,他認為真實變動不居,世間的一切變化都是幻象,因此人不可憑感官來認識真實。

注十三:著名的雅典政治家及將領,他的名字多次在希臘古籍中被提及,也出現在與蘇格拉底的對話中。

注十四: 阿洛佩斯的克里托(Crito of Alopece)是柏拉圖和色諾芬的蘇格拉底文學中所描繪的古代雅典農業學家,他是哲學家蘇格拉底忠實的終身友人。

注十五:有人認爲拿著三本書的(見圖11)是伯塔戈拉斯(Protagoras)而另一人為哥基亞斯(Gorgias)。

(點閱【從一幅草圖走入哲學殿堂——米蘭拉斐爾《雅典學院》素描稿】系列文章。)

——轉載自《藝談ARTIUM》

(點閱【藝談】系列文章)

責任編輯:李梅#