【大紀元2022年01月21日訊】這是一個平凡但非常實用的針線包,早已超過其使用年限,但幾十年來我一直捨不得丟棄它,因為它是除文稿之外,父親所遺留給我的極少數實體物件之一。

這草綠色的針線包,是早年國軍聯合勤務總司令部(簡稱聯勤)所屬的被服廠,生產發放給全軍將士們使用的。我可以想像得到,它主要是為那些由大陸來台的單身軍士們製作的,因為他們離鄉背井,沒有家眷的照顧,偶爾在軍營中需要縫縫補補時,可以「不求人」地自己動手。

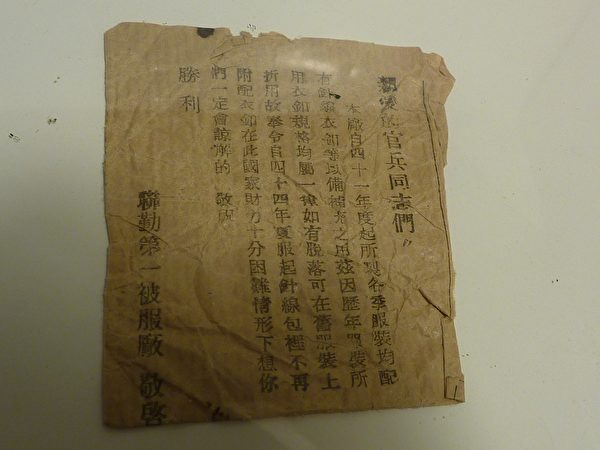

針線包的材質是帆布,根據裡面的一張包裝紙袋,可以看出這針線包的製作日期大致是在1951年至1955年之間。針線包攤開後,它的總平面尺寸大約是9英吋乘9英吋(見圖三),裏面除了針與各色線團之外,還有一些與軍服配色的鈕扣,記得它好像原先還配有一把小剪刀,插在那中間的口袋裡,但是當這針線包傳到我手中時,已經沒看到那把剪刀了。

屈指一算,這針線包迄今已有「七十幾歲」啦,七十年來它所經歷的「主人」只有兩個,就是父親與我。

我自幼就見過這「便攜式」的針線包,記得父親總是將它收藏得好好地,放在一個空的餅乾鐵盒子裡。民國四、五十年代,每當父親需要出差或出國時,它都會被放在隨身的行李箱中。

父親軍職在身,單位調動頻仍,但是後來的工作地點,幾乎都是在台北附近,所以自1956年開始,平均每月才得返高雄鳳山的眷舍一次而已,在台北的一切日常生活都得靠自己打理。在生活上。父親本就是「粗枝大葉」型的人,所以母親常埋怨他「不通庶務」,後來父親單獨在台北過的日子多了,多多少少也學會了如何照應自己吧!這針線包就是他隨身帶著的物件之一。

我第一次見識到這針線包的「作用」,是1963年8月,地點是台北市大直區的三軍聯合參謀大學的軍官宿舍裡。是的,就是我在「讀建中的那一年」一文中,提到過的那棟沒有空調,設施相當簡陋的軍官宿舍。

這一年也是我有生以來,首度沒了母親那無微不至的生活上之照應。回頭想想,與父親同住也「不算壞」,至少耳根子要稍微清靜一些,少了母親那「碎碎唸」的嘮叨聲。當然,母親的嘮叨是關懷,我可不是在這兒抱怨。

有一晚我在燈下溫書,瞥見父親從抽屜裡拿出針線包來,解開繩結(見圖一)後攤開在書桌上(見圖三),這是我第一次仔細地看到包裡的內涵。那年父親已經快六十歲了,眼力雖佳但已「老花」,十分費力地在燈下穿針引線,我忍不住趨前幫他穿好線,只見他得意地(大概是在想,這十八歲的兒子總算是派上用場)接過手,把軍服上一粒脫線的鈕扣重新釘牢。

想到母親曾多次埋怨我父親「不通庶務」,就不得不在這兒替父親辯護一下,他少小就已離家(未滿十五歲),去兩百多公里外的廈門集美師範學院住讀,不就都得要事事自己照顧自己嗎?哪兒可能會完全「不通庶務」,「針線活」不過是一個「小場面」,這會兒只是他有些「老眼昏花」,幹不了細活兒而已。

後來我離家去台南讀大學時,這軍用針線包就正式成為我的「財產」之一,在台南的四年,與畢業後去馬祖東犬島服役的那一年,它都起了莫大的作用,是我不可或缺的「壓箱寶」,曾陪我渡過那年輕的歲月。記得在軍中服役時,見到連上的老士官們,幾乎個個都有與它類似的軍用針線包。

1969年八月底,臨出國的前幾天,在收拾行李時,父母親還都提醒我,別忘了帶著那針線包。所以在美國求學期間,以及去紐約長島打工的艱辛日子裏,它都還是我的隨身「良伴」,為我「救急」過。

七十年代中遷來德克薩斯州後,在當年生意火紅的K Mart買到了一個大型的針線盒,這老針線包也就大致上功成身退了,不過早年我偶爾需要短期出差時,還是會將它放在行囊中的。

一甲子的時間就這麼匆匆而逝,這毫不起眼的軍用針線包仍然被我珍藏著,對我而言,它根本是無價之寶,因為每次見到它時,就會念及那燈光下父親的慈容,心底總是會湧起一股暖流。我沒研讀過心理學,或許這就是俗語所謂「父子連心」罷,不是我這退休工程師,毫無文學修養之拙筆可以形容的。

年少時急欲振翅高飛,總是覺得時間過得太慢,那畢業紀念冊上「海闊天空任您翔」的祝福語還依稀在眼前,這會兒就已七老八十啦。現在的感覺是,歲月無情,日子過得飛快,眼看這眼前所擁有的一切(包括這針線包),在身後都將灰飛煙滅,蕩然無存,不就是俗語說的「生不帶來,死不帶去」嘛!

但這看似平凡的軍用針線包,或許至少能傳給我的下一代吧,因為我的小兒子(達兒)熱衷於收藏軍用品(他是將軍爺爺之崇拜者),手邊已有不少古董級的軍械(包括一支早年抗日戰場上使用過的「漢陽造88型」步槍),甚至於我的那把美製M1卡賓槍(我服兵役時的隨身武器)也是十多年前他送給我的耶誕禮物之一。

所以,說不定這針線包會給他的許多軍用收藏品,來個「錦上添花」呢!

【謝行昌,2022年元月完稿於美國德州】