如今已75歲的昔日逃港倖存者黃東漢,聆聽著波濤洶湧的海浪拍打礁石的聲音,對岸就是深圳層層疊疊的樓宇,凝視著那小小的逃港罹難知青紀念碑,腦中浮想聯翩,當年在黑夜風浪大作時「起錨」,懷著忐忑不安的心情出逃的場景,時隔50載仍然歷歷在目⋯⋯

在《港區國安法》下,許多香港人被迫離開家園,到海外追尋自由;時光回溯到五十年前,也有一批中國人,為了躲避共產紅禍,逃到香港,他們多為當時文革期間六屆被迫下鄉的中學生,被稱為「知識青年」(知青)。跋山涉水、乘船破浪、鯊海逃生⋯⋯歷經重重險難,究竟有多少人因逃難到香港而喪失了生命?確實數字或永遠是個迷,為了留下這段歷史,昔日的「知青」黃東漢能做的,就是用他的筆,記錄下一個個真實的故事,留下洋洋灑灑二十萬字的《起錨》書稿,與當年的逃港倖存者一同努力,為這些逝去的生命立碑紀念。

黃東漢沒有想到,原來有一天在港為當年逃港死難者立碑和紀念亡魂都不再自由,舉行儀式需要四處「流浪」,自己到了古稀之年,仍要再面對被噤聲的危機。在他苦惱之際,一個讓他欣慰的消息傳來,「逃港罹難知青紀念碑籌備小組」於去年7月在美國成立,緊鑼密鼓地蒐集大逃港罹難者名單,時隔近一年,刻有死難者姓名的「逃港罹難知青紀念碑」終於落成,死難者的故事和經歷,將在大海的那頭繼續流傳。

「文革」粉碎大學夢

1968年,黃東漢正值風華正茂的高三畢業生,當時就讀廣州十四中的他,仍有志向繼續讀大學,卻遇上一個荒謬的時代。畢業考試剛結束,席捲全國的「文化大革命」就開始了,毛澤東號召「知識青年到農村去,接受貧下中農的再教育」。就在那年,他被分配到當時的寶安縣南頭公社養蠔,這裡毗鄰香港新界邊境,是當年大多數逃亡者逃往香港的必經之路,從得知即將「下鄉」的那刻,他心中就暗下決心,一定要逃出大陸,到香港去。

他逃港的原因很簡單:「文革粉碎了我讀大學的夢,下鄉耕田,當時的農民生活水準跟監犯差不多,我們去到農村,根本在生活上是個大轉變,加上我們很多親戚在香港,我的親叔叔在香港,我們知道香港什麼環境。」他的父母也對香港的環境有所了解,在30年代,父親黃美順成為職業球員,加入香港南華隊訓練,成為1936年柏林奧運會的中國足球國家隊隊員,在家鄉風靡一時,不用訓練的空餘時間,就回到廣州幫親戚賣咸魚。

原本一家人在廣州的生活其樂融融,一切都因「文革」改變了。1969年7月,黃東漢從南頭公社回家探親,父母看到他下海灘時給蠔殼割傷的雙腿,心痛地說:「有機會你就走吧,你開工的地方離香港那麼近,又有機會坐船離開,不用游泳。」母親悄悄塞給他一張5元的港幣,讓他帶在身上備用,有機會就出逃。

毗鄰邊境養蠔機遇 驚險逃亡歷程

在蠔場工作時,當地人很開放,對東漢毫不忌諱地說:「外地人逃亡要千辛萬苦才能到達這裡,還要賭命下海夜泅,你們有福了。」東漢在蠔場抓緊一切時間操練駕馭木船,當地人也很願意教他,練了大半年後,終於等來了逃港的機會。東漢仍記得,1970年1月上旬,是最繁忙的採蠔和熬製蠔油的日子,生產隊有兩條機動大木船每兩天一次輪番往深圳福永海面採蠔,有一個夜晚留下他一人看守蠔船,他和另外三個年青人溝通好一同逃港,那天的夜晚大風大浪,夜黑風高,亦不只他一人計劃逃港,當地的民兵非常緊覺,在村內進行大搜捕。海上也有巡邏艇開著探照燈搜捕,巡邏艇離船隻最近時,他甚至能聽到艇長的說話聲。那時他的心都吊到了嗓子眼:「我已經做好被捕的準備,我把身上我媽留給我的5元港幣拋落海,擔心給人搜查到,說我有預謀。」令他鬆一口氣的是,巡邏艇即使離他很近,卻始終沒有發現他的船:「也可能是這港幣起作用了,給龍王爺作買路錢。」

他和另外三人起錨偷渡,一路膽戰心驚:「大家都知道我們途經的赤灣,東西兩個炮台,駐有一個連的解放軍,對面零汀島有一個海關,夜間不少外逃的舢舨都在這裡被截獲,何況我們的是機船。」慶幸的是經過赤灣時風浪特別大,滔天的大浪掩蓋了機船的馬達聲,小艇成功穿越了最驚險的位置,進入蛇口海面後幸運地風浪止住,他們棄置機船,拋下舢舨,奮力搖櫓向香港的海岸奔去⋯⋯在雙腳觸到香港的沙灘時,他好像做夢一樣:「我平安了,自由了!」

退休筆耕十年 不忘昔日大逃港歷史

東漢認為自己的經歷算是幸運,到港後即有親戚接應,來港第三天,就到了親戚有股份的印刷製版公司工作,在那個年代,只要肯付出努力,機遇處處。他亦不忘父母養育之恩,在80年代彩電還是罕有物、價格高昂時,他亦傾盡荷包,讓父母成為家鄉所住街道最先看到彩電的人。

多年來,東漢仍念念不忘昔日一同「下鄉」的同學,歷經風雨逃難來港,過程中究竟經歷了什麼?他念叨著:「我們對這代的歷史不應該遺忘,應該將這些事情記下來,由我們這代人記下來準確一些,靠後人慢慢收集,就沒有那麼真實,所以我要自己做。」他自2009年起,就開始自發做當年逃港者口述歷史的整理工作,搜集昔日的往事,撰寫了一篇又一篇的《起錨》故事,每一個故事,都是當年逃港者的血淚史。不知不覺,他已經寫了近10年,完成了二十多個紀實往事,多達20萬字。

致力立碑紀念遇難者

2012年東漢退休後,有了更多時間寫作與整理大逃港歷史。他記得,當時的逃港者主要經由三條路線行動,第一條路是翻梧桐山,直接經陸路翻過鐵絲網到達新界;第二條是經后海灣逃離,這裡風浪較小,但把關嚴密;第三條是從大鵬灣出發,到香港東平洲一帶上岸,這裡風高浪急,常常有鯊魚出沒,是最難走的一條路線,很多人在此遇難。那些逃難過程中逝去的生命,一直成為壓在他心頭沉甸甸的大石,於是開始計劃為逃港死難者立碑。

東漢向新界北區的區議員求助,提出立碑事宜,每次說明來意後,換來的都是各種原因的推脫,到最後甚至不再接聽他的電話。東漢感到有些無奈,但並沒有失去立碑的信心。當時他撰寫的《起錨》故事已經有了近十篇,他將文章分享給一位做遊艇生意的朋友看後,那位朋友大受感動,熱心幫忙牽線搭橋。

在多方努力下,2014年5月1日,幾位白髮蒼蒼的長者終於圓了心願,在大鵬灣附近的離島立起首座「逃港罹難知青紀念碑」,石碑雖然簡陋,卻頗具意義。只有80乘60釐米大小的石碑,刻著「越山越水越界越海英魂永垂」。立碑者的署名只是簡單的幾個字:「眾越港者立」。首次為偷渡蒙難者舉行的拜祭儀式,共有59人參加,大家約定,以後每年的5月1日,都要相聚於此。

拜祭逃港遇難者受到阻礙 無名氏立新碑紀念

隨後的兩年,得知此事參加拜祭的朋友越來越多,更多當年的逃港者和他們的後代相聚一堂,自發前來拜祭,以表達對當年逃港死難者的敬意,甚至吸引了一些傳媒報導,也有學者、編劇前來考察。除了香港本地的昔日逃港者前來,還有來自大陸廣州、四川的朋友也特地來港,亦有來自美國的當年知青前來,最多的一次,參與者高達三百多人,場面壯觀。

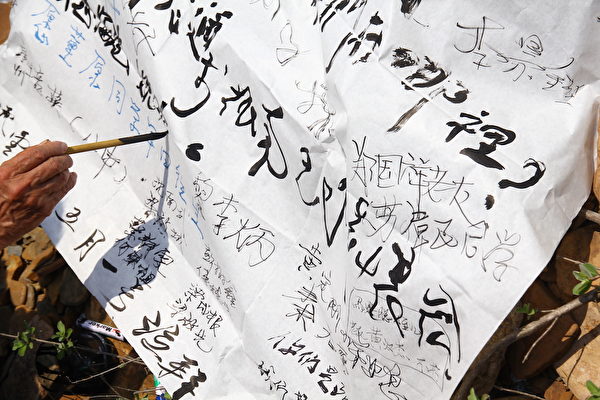

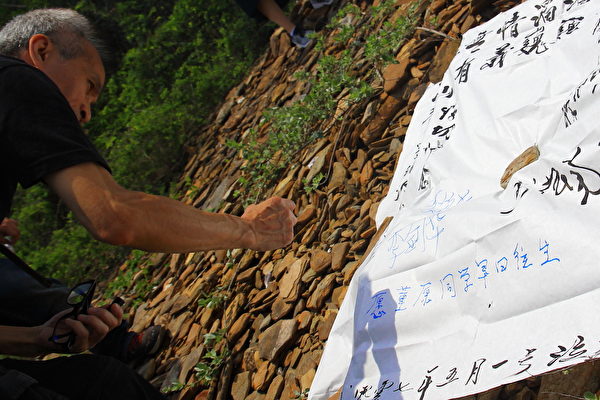

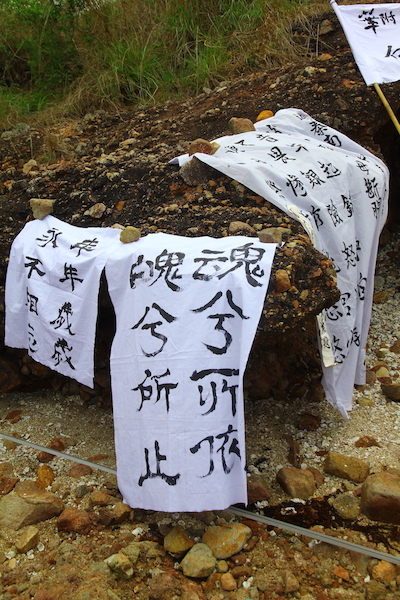

在小島拜祭的第三年,當地村民受到了一些壓力,不再接納大規模的祭拜儀式,甚至要求他們搬走石碑。東漢堅定地說:「碑立了就不會拆!」為了延續拜祭儀式,他們唯有四處「流浪」,把石碑拍下相片,製作成「布碑」,自製輓聯,每年到不同的新界離島舉行拜祭儀式。東漢對大家的堅持感到欣慰,認為自己的努力沒有白費,凝聚了更多的人關心昔日的歷史。

2020年6月,東漢的朋友轉來一條消息,發現有不知名的朋友在一個無人荒島立起了一塊新的石碑,上書「越山越水越界越海英魂永存」。這塊碑與第一塊石碑不同的是碑文更改了一個字,將「越海英魂永垂」改作「越海英魂永存」,在石碑的上方還刻上一朵金色的菊花,碑背刻上「年年歲歲永不相忘」金色大字,並沒有註明立碑日期,署名也是「眾越港者立」。此碑一曝光,在逃港者圈子裡傳開了,大家都很想一睹新碑的模樣,但沒有人透露是誰立的碑。

香港的疫情一波波襲來,在「限聚令」下,相聚登島祭拜新碑都成了困難,直到2020年10月,限聚令放寬,東漢所參與的紀念籌委會立即行動,在短短三日內召集有心前往拜祭的朋友,很快就收到了61人報名。石碑面對大鵬灣,與深圳大小梅沙隔海相望,昔日不少逃港者就是從這裡上岸。東漢提起,曾有通靈人士告知,在拜祭儀式期間,有昔日遇難者的亡魂出現表示感恩,並提議帶一些淡水給他們補給和沖身,於是在是次拜祭儀式上,參與的朋友帶上淡水,灑在墓碑和沙灘上,以慰亡魂。因香港政治形勢每況愈下,拜祭活動也要轉為低調進行,紀念籌委會不對外公開拜祭地點和具體日期,希望確保紀念活動能夠穩定進行。

美國紐約接棒樹立新碑

香港紀念逃港死難者的活動阻礙重重的經歷,感動了身在美國自由社會的逃港倖存者,去年7月,粤港美加各地知青、逃港者共同商議,成立「逃港罹難知青紀念碑籌備小組」,希望徵集到逃港遇難者的名單,在美國新澤西恆福墓陵園(Cemetery in Lafayette)建立起紀念碑,讓這些屈死的冤魂在自由世界能有個永久的安身之所。紀念碑設計為同一地基上的雙碑,採越戰紀念牆形式,以鐫名紀念為主。目前第一塊石碑已鑄好,正面刻有《魂兮歸來》碑文,反面鐫刻了176名經過確認的罹難者姓名。第二塊墓碑的罹難者名單仍在收集中。

東漢感恩地說:「美國要立碑的消息傳到香港,得到很多朋友回應,他們都很積極地提供因逃港罹難的親朋好友名單,希望給他們一個安身之所。」他亦提及,過去香港還是一個自由港,有很多話都敢講,但如今《港區國安法》來到,大家也不能像過去一樣暢所欲言。

這些年來,有不少老朋友離開人世,要記述昔日的經歷已經失去了第一手的資料。東漢自己也垂垂老矣,今年身體狀況轉差,進入安老院,因疫情關係外出活動有限,雖有心繼續記錄這段歷史,但對他本人來說已變得更加困難。

游

夜泅

為自由

大海漂浮

巨浪似小丘

風波幾時能休

筋疲力竭無力留

叛國投敵父母擔憂

何時抵岸唯向神佛求

救我脫苦海定把神恩酬

受再教育蹉跎歲月悠

投奔怒海起錨潮流

失手曾作階下囚

嚐盡苦楚悲愁

故國山河秀

碧血春秋

頻回頭

傷透

惆

以上詩句,是黃東漢2015年第二次拜祭逃港遇難者時撰寫的祭文,真實地描繪出當年的知青在冒著生命危險在波濤洶湧大海起錨的情形。對於「逃港罹難知青紀念碑」今年6月在美國立起,東漢感到欣慰,雖然不能親身前去一睹新碑,但他仍希望將祝福帶到,叮囑年青一輩銘記歷史和珍惜來之不易的自由。#

責任編輯:高靜