何謂「御座樂」?

近年來沖繩地方報紙常常有這樣的標題「夢幻宮廷音樂重現」、「御座樂復原時機已到」…等等。現在稱為「沖繩」的這個地方,以前被被稱為「琉球」。而在琉球王國時代,曾經有一種音樂以中國曲風在琉球宮廷風行一時,這種音樂叫做「御座樂」。「御座樂」顧名思義是指:在御座前所表演的音樂(「御」是尊敬接頭語)。專門為琉球國王、中國方面派遣的冊封使、薩摩藩主和幕府將軍等人演奏的音樂。歷史書『琉球國由來記』這樣記載著:「御座樂因為坐著演奏所以稱為御座樂」。

御座樂何時傳入琉球?

御座樂從何時傳去琉球的確切年代已無從考証,但據史書的記載,據『球陽』(卷一46條)的記載:「明太祖賜了閩人36姓後,琉球國開始盛行演奏音樂、製禮法、改變風俗等」。『琉球國由來記』(卷三13條):「洪武二十五年壬申、太祖皇帝、遣賜閩人三十六姓。因而文風丕變、以致一道同風之盛。從此本國、始節音樂、不異中華」等。也就是說,從1392年以後,因琉球國向中國的明朝進貢,中國皇帝派了閩人36姓到琉球去教琉球人學習中國的禮儀,他們在那霸的久米村集團長期居住下來了。對於琉球王府來說,他們活躍於製作和外國的往來文書、或翻譯、或舟匠、或領航水路、讀書寫字、料理等。從此以後琉球方面學習中國文化、和中國有極密切的往來。據說從那以後,中國傳去的音樂便盛行起來,使得琉球的音樂和中國的音樂有極相似之處。1404年起,琉球只要有新國王登基時,中國便會派遣使者到琉球去「冊封」。冊封使一行人在琉球期間,琉球王府都會準備多場包括歌唱、舞蹈表演等的宴會,其中也包含了御座樂。

御座樂消失成了「幻」的音樂

御座樂因為是不同年代由中國傳去琉球的,所以樂曲並不只限於中國宮廷音樂、還包含了中國民間音樂、北管音樂等等。御座樂從中國傳到了琉球後成為琉球王朝宮廷音樂的一部分,並且是在相當隆重的典禮或儀式時才會演奏的音樂。但自從1879年開始,琉球王府因為日本政府的命令結束了王府時代,成為日本的一部分,種種的訊息,琉球王府因此而消失,在宮廷曾經被演奏的御座樂,也因此而消失,從此以後的一百年到一百廿十年的這段時間,都一直被人們所遺忘了。御座樂既然是從中國傳到琉球的音樂,因為沒有傳給大眾,所以音樂隨著日本政府將琉球「廢藩置縣」改為沖繩縣以後,御座樂也失去了承傳和演奏的機會。之後,琉球在第二次世界大戰遭受波及,首里城就被燒毀了,整個首里城連同城內的文物包括「御座樂」的樂器、資料也一併燒毀殆盡。近年來隨著首里城的復興,首里城相關資料被陸續發掘中,當時在首里城曾被演奏過的「御座樂」的復興也成了其中的一個重要課題。

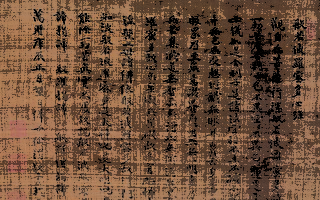

在御座樂消失的期間,琉球人把御座樂叫做「幻」的音樂,也就是帶著惋惜的心情,認為它是已經不可能再聽得到的音樂了。因此也希望有機會能將當時在首里城演奏的御座樂復興起來,然而如何將已經消失了一百多年的音樂讓它重現江湖呢?對沖繩人來說,復興「御座樂」最高的理想是能演奏,但是找不到樂譜,如何能「重建聲音」?況且百年前聽過琉球「御座樂」演奏的人都不在世了,那麼要如何做才能接上歷史的軌跡呢?為了能順利進行調查研究,他們組織了「御座樂復興研究會」與「御座樂復興演奏研究會」。在少數可以參考的珍貴文獻資料中,他們發現了一卷遺留下來的關於御座樂的畫卷,「御座樂復興研究會」依據圖冊,從零開始,把消失的文化一件一件的還原、拼湊起來。

南管音樂家陳焜晉表示:「因為這個音樂,已經失傳一百多年了,所以他們就急著想把這個東西復原,包括它的樂器、音樂。所以『御座樂復興研究會』也曾經到大陸去考察,到越南、到韓國各個地方,只要可能和御座樂有關的,他們都想盡辦法認真蒐尋蛛絲馬跡」。因為御座樂由中國傳去的,剛開始當然得從中國去找尋資料,然而因為中國音樂的種類非常多,所以要推敲「御座樂」是屬於中國的那一種類音樂,是北管音樂、還是南管音樂呢?或者是北京地緣的相關音樂?還是福建地緣的相關音樂呢?真要找出線索來,實非易事。

御座樂復興-樂器的仿製

曾經擔任「漢唐樂府」副團長的陳焜晉,同時也是南管樂器製造家,當時受邀到琉球演出,從此因緣巧合的和琉球御座樂結下不解之緣。讀農業學校畢業的陳焜晉,由於個人興趣,從笛子、洞簫的吹奏開始,已經在國樂中浸淫了三十幾年的時間。他表示:日本人抱持著非常認真嚴謹的態度來復興御座樂,以收集到的各種資料,嚴格要求希望做出他們理想中的樂器;但到底「御座樂」樂器的真實面?是什麼樣,當時我們看不到這些樂器,只有一些圖片可以看,和簡單的尺寸紀錄而已。所以我花了一段時間,將它的尺寸比例跟照片放大之後,把整批樂器的構造圖設計好。並在實驗中不斷的去揣摩當時樂器的構造和音色。

因為琉球留下來的御座樂樂器都被戰火燒掉的關係,他們轉而到古時候稱為江戶的東京市,也就是以前幕府時代德川將軍住的地方,去尋找琉球王朝時代上訪時留在那裡的樂器。當年琉球王府曾經上訪的緣故,有某部分的樂器現在分別在名古屋市和水戶市博物館裡。這些樂器雖然因年代久遠,有很多損毀了,但還是被當成貴重物被保管著,就連要親眼看到這兩批樂器都不是件容易的事,更何況想要動手彈奏聽聽看它到底發得是什麼音了;所以在無從考據的情況下,要把遺失在歷史洪流中的樂器做出來,因為沒做過也沒看過,所以對於陳焜晉來講,十八樣琉球「御座樂」的樂器的製造是極富挑戰性的世紀文化工程,也可以說是非常別具意義的。

御座樂樂器,都非常的精緻、漂亮,和我們現在所看到的樂器不太一樣。陳焜晉認為:他們除了聽覺的享受以外,視覺也要享受,所以他們在宮廷裡邊的樂器是富麗堂皇的,很高貴的。有的樂器是目前已經很少見了,甚至於有的完全失傳了。

陳焜晉提到「『御座樂』的樂器裡,有一個是幾乎失傳的樂器-『提箏』,它是外形長徥像『古箏』,但是在比例尺寸上又小了很多,而最特殊的是『提箏』的演奏方式,像西洋樂器小提琴一樣,是拿在手上用拉的。」

陳焜晉憑著自己對國樂的音感,和南管樂器製造的功底,又經過再三的試驗之下,終於將御座樂樂器製做出來。過程雖然辛苦,然而對參與其中的他,看到御座樂的復興能像今日這樣豐富的呈現在觀眾眼前,他也感到非常的欣慰。

學習中國音樂的困難

對於御座樂雖然源自中國,然而在中國能否找到御座樂的原來曲式風格? 製作御座樂樂器的陳焜晉表示:「如台灣的南管,不像大陸文革以後那麼大改變,還保存原來那種感覺還在;然而發源地的中國,經過一場文化大革命之後,古老的文化已蕩然無存。音樂的感覺很重要,技術那是另外一個層面,技術是可以克服的。音樂的傳統古樸那種感覺,如果要將其牢牢的在心裡邊建立起來並不容易。要對它有認識、接觸,能夠浸淫在它那種音樂裡邊很長一段時間,才能夠從內心裡邊去體會它的內涵」。「因為古老的東西跟現在的東西截然不同。我們看到很多現代的一些學者,在學古代的東西時,常常用現在的思維來評判古代的東西,這是一個非常大的一個錯誤。」身為傳統音樂家的陳焜晉不禁發出無限的感慨。

在經費不寬裕的情況下,日本政府與「御座樂復興演奏研究會」希望能用有限的經費找一位同時會很多種樂器的音樂老師去琉球教學,後來經由陳焜晉先生的推薦,筆者有幸展開琉球的教學之旅。筆者發現日本人學習中國音樂或者是樂器,有兩點對他們來說是比較困難的。一個是他們較習慣琉球音樂的音階和工尺譜,而「御座樂」是屬於中國風音樂,音階完全都不一樣、對他們來說還得去適應且學看簡譜,因此有的人花了一段時間後還是無法馬上反應出音階的位置。另一個是歌詞發音。因為御座樂是由「樂」和「唱曲」所組成的,而「唱曲」部分除了樂器外還有中國語歌詞。在琉球宮廷時代,他們的方法是在漢字旁邊添加他們的注音,使他們可以清楚的唱出中國文字的發音。但對一個外國人來講,要學中國的歌唱,在咬字方面就非常吃力了。「他們要用拼音,有一些我們講話的發音,他們發不出來,因為他們的咬字帶有日語的口音,因此,觀眾聆聽他們的歌聲時,實在很難聽出來他們在唱什麼,但是在核對文字之下,才恍然大悟,原來他們是在唱中文」陳焜晉如此的述說著他們發音咬字的問題。

雖然有那麼些困難,但是日本人學習的態度竟是那樣的「規矩」。在「御座樂」消失的期間,琉球人只能在史料或記載中去緬懷它的風采。「他們非常的把這個當作一回事,雖然無法像專業的,業餘當中他們把它當作非常嚴謹的一件事情來看待,所以每一次去指導他們的時候,他們非常專心的做記錄做筆記,不光是錄影錄音,甚至於發問一些問題的話,都很實際的針對他們的需要來解決他們的問題」。他們的學習態度,讓陳焜晉覺得非常的敬佩,所以為了御座樂無怨無悔的投入了無數的心血。

在琉球王國時代,「御座樂」的成員清一色都是由貴族中十幾歲的少年去擔任的,他們稱為「樂童子」。本來御座樂復興的初期也希望讓青少年來學習「御座樂」,但是要找到既是少年又喜歡學習彈奏古典音樂的人實在不多,在人才不容易尋覓的情況下,他們召集了一些音樂家,還有一些學者,及對音樂有一定程度、在各自領域上有一片天地的人來學習「御座樂」,他們各自去學自己可以勝任的樂器。

到底是什麼樣的使命使他們能花如此多的心血去學外來的音樂呢?而且御座樂的成員在參與「御座樂」演出時,有時候並沒有經費,團員們都是自己負擔費用,不管是在沖繩本地或者是到日本本島、韓國、美國、中國大陸,包括了2005年來台灣演出時,也是自費來參與。「御座樂復興演奏研究會」的團員們無私的付出,就是希望能將曾經在琉球王國的歷史中發光發亮的優美音樂,介紹給更多的人,和大家一起分享。

御座樂復興及展望

御座樂要復興的時候,因為首里城被燒毀的關係,御座樂相關資料都沒有了,所以復興的工作就變得非常的困難。最初由音樂學者比嘉悅子女士召集當地音樂家及文史學者,籌劃御座樂的復興工作。從歷史文獻、音樂曲目、樂器圖制等分頭進行,數年來不但完成了不少曲目,18種類的樂器復興完成,演出從視覺及聽覺的藝術表現,讓大家感受到中國古典之樂風。

「御座樂復興演奏研究會」的會長比嘉悅子,不但是一位聲樂家、也是一位民族音樂研究者,目前擔任沖繩國際文化中心館的館長。2005年7月,由比嘉悅子帶領御座樂團員來到台灣做國際交流性的演出。她表示:「因為御座樂從琉球的歷史中幾乎是完全消失無縱,所以開始的時候,『御座樂復興演奏研究會』的成員認為他們要花三十年才能將『御座樂』復興完成。但是,因為他們認真的投入,終於在十年後的今天能不斷的在各地演出」。當初實際上因為沒有資料,又因為中國音樂種類非常的多,所以真的是非常辛苦。在追尋御座樂文化的過程中,除了完全根據圖冊來製作精緻華麗的服飾,同時還要力圖保留六百年前的原色原味,這一切花費了相當多的時間和金錢。從邀請音樂家陳焜晉製造這批樂器開始,然後請中國福建省師範大學王耀華教授等人,做了種種曲目的研究,在此同時,「御座樂復興研究會」的成員也到世界各地去尋找御座樂的樂曲及詞曲。由於他們的努力,得到來自台灣、中國大陸的學者,還包含在美國研究中國音樂的學者,彙集各方在音樂上的專業人土的熱心幫忙,終於完成復興工作。

雖然御座樂曾經是琉球歷史文化中的一部分,但琉球人對它卻是完全陌生的,由於御座樂演奏技法和他們的傳統樂器完全不同,對那些音樂家的成員們來說,學習中國曲風的「御座樂」也是極富挑戰性的。御座樂演奏成員表示,御座樂跟沖繩的古典音樂完全不一樣,剛開始接觸時,覺得非常驚訝,認為怎麼會有這麼動聽的音樂呢?就連那些初次聽到「御座樂」的聽眾,很多人都覺得蠻高興,曲子非常的動聽,希望還有機會可以再聽到御座樂。

「御座樂」的真實面目到底是什麼?從1996年開始積極進行御座樂的復興,費時將近十年的時間,終於有了成果。御座樂原來是中國的音樂傳到琉球,然而現在演奏出來的音樂,說不定已失去原來的感覺,也可能加入一點點的琉球風,所以「御座樂復興演奏研究會」成員希望各方能給予意見,做為改進的方針,並一點一點的修正,做更多的研究,希望能展現出真正的「御座樂」。@*

(http://www.dajiyuan.com)