【大紀元7月8日訊】(大紀元記者吳麗麗攝影報導)展現中國五千年文明中漢字的風采、被稱作獨一無二的「拓本的世界──三館所藏善本碑帖展」,歷時二個半月於七月一日在日本東京落下了帷幕。三館是指日本國內屈指可數的拓本收藏館──東京國立博物館、三井紀念美術館、台東區立書道博物館三館,它們以同一時間、分別在各館展覽的方式聯合舉辦了此次書法界不可多得的盛會。其中東京國立博物館展示了高島菊次郎的珍藏品34件、三井紀念美術館展示了三井高堅的珍藏品80件、台東區立書道博物館展示了中村不折的珍藏品80件。

主辦單位介紹,不僅每一件展品都可謂世界屈指可數的珍藏品,也可以說三館所藏囊括了日本國內精品的絕大多數。而且這些所藏包括已經是連中國都沒有現存的唐、宋時代的珍貴拓本。本展當之無愧是日本頂級的拓本展。

眾所周知中國文字的誕生可追逆到紀元前,然而在中國書法歷史上就連獨佔鰲頭的王羲之(321─379年,或303─361年)的筆跡,卻也只能見到唐代以後的,唐代以前的真筆幾乎可以說沒有現存的了。也就是說,目前在世界上最古老的拓本只有唐代的了。

唐拓孤本「孔子廟堂碑」〈三井紀念美術館〉、宋拓孤本「婁壽碑」〈東京國立博物館〉、以及僅有四本的宋拓「西嶽華山廟碑」〈台東區立書道博物館〉這些範本則已經是連現存原碑都沒有了的極稀有拓本了。

由此可見將古人的文字以拓本的方式流傳至今,無論是從對漢字變遷的考證來說,還是對已經喪失的史實的流傳來講,都起到了不可估量的重要作用了。

三位收藏家中,高島菊次郎〈1875~1969,居家雅稱槐安居〉曾是對日本制紙業有著極大貢獻的實業家。他五十歲以後開始以老子、莊子為重點學習漢學,從收集中國書畫、到親自作畫篆刻,因對書畫有著極高的鑑賞力,亦以鑑賞家著名。1965年高島將300多件書畫收藏品寄贈給東京國立博物館。

三井高堅〈1867~1945〉歷任日本近代三井財閥的要職,是新町三井家的第九代,三井紀念美術館所藏的其收藏拓本,在書道愛好家中以其雅號「聽冰閣本」盛名空前。他收藏的拓本有近千幅,尤以擁有清代末大收藏家李宗瀚的絕品「李氏四寶」中的三件為鰲頭。這四件珍品為唐拓孤本虞世南的《孔子廟堂碑》、唐拓孤本褚遂良的《孟法師碑》、唐刻石《善才寺碑》和隋刻石、丁道護書《啟法寺碑》。前三寶此次在三井紀念美術館展出。

中村不折<1866~1943>是書道博物館的創始人,館中所藏品均為他本人收藏,他既是一位畫家,又是一位書法家。他的收藏品總數在10,000件以上,其中碑帖類占約2,000件。特別是漢代的隸書和北魏的楷書拓本以質和量最為豐富。

拓本就是以石、木、金屬為材料,刻上文字或圖樣,然後用紙蓋在其凸凹的部份,再用墨汁塗染即成。大家是否有玩過在蒙上紙的硬幣上用鉛筆塗抹出數字和圖案的經驗,那就是拓本的原理。

在三井紀念美術館,記者聽到身邊的一對老年夫婦按捺不住激動的心情,興緻勃勃讚歎著展品。原來他家的爺爺曾經在中國收藏過幾件百年以上的拓本,老太太說她一沒事就拿它翻看,看著那些字就覺得美,心情舒暢,中國漢字就是好。

在國立博物館的中國書法展室,記者看到這樣動人的一幕,一位年輕人跪在王羲之(見照片)的黃庭經前,正在一絲不苟抄寫。他介紹自己是做動畫創作工作的,因為都是使用現代西方科技手段,現代的思路,所以特別想學習東方的思想,像道家的黃庭經,講的都是東方修煉的思想,希望從這個角度來找到創作靈感,進行工作。

在每個展示裡都能看到日本觀眾對中國書法的愛不釋手的樣子。有的在抄、有的在一件拓本前長時間屏心靜息地觀摩。有八十多歲的老人、也有小學生和幼兒園的兒童,孩子們告訴記者︰中國人寫的字真漂亮,自己以後要把漢字寫好。實際上書道課在日本從小學開始就是必修課,各種書道作品展更是常年不斷。

國立博物館的職員介紹︰為了保護這些珍品,此次展覽之後要將這些拓本在不見光的環境下保存一年的時間。

本次展出拓本的總量中以書聖王羲之為最,其次是歐陽詢,再是顏真卿,其它如虞世南,柳公權,褚遂良,李斯等的作品少量。

書法藝術,根在中國。古代漢字文化圈中,中、日、朝、越等國都曾有過書法,但至今只有在中、日兩國被存續下來並蔚為大觀。觀賞日本此次頂級拓本展的幾千年時間跨度的歷代書法大家作品,思索每幅珍品所蘊含的文化內涵、其所以載之道,讓人們不僅可以領略到書法悠遠、獨特而攝人心魄的魅力,還同時感受到中日兩個民族因這種魅力而形成的緊密聯繫,進而為東方博大精深的佛道儒思想而折服。

日本三井紀念美術館裡拓本展室之一的場面

日本三井紀念美術館裡拓本展室之一的場面

|

日本三井紀念美術館裡拓本展室之一的場面 |

在三井紀念美術館,記者聽到身邊的一對老年夫婦按捺不住激動的心情,興緻勃勃讚歎著展品。原來他家的爺爺曾經在中國收藏過幾件百年以上的拓本,老太太說她一沒事就拿它翻看,看著那些字就覺得美,心情舒暢,中國漢字就是好。 |

|

在國立博物館的中國書法展室,一位年輕人跪在王羲之(見照片)的黃庭經前,正在一絲不苟抄寫。他介紹自己是做動畫創作工作的,因為都是使用現代西方科技手段,現代的思路,所以特別想學習東方的思想,像道家的黃庭經,講的都是東方修煉的思想,希望從這個角度來找到創作靈感,進行工作。 |

《欽定重刻淳化閣貼》〈清拓〉 |

|

王羲之的《蘭亭序》 皇開本 〈宋拓〉 |

唐拓孤本虞世南的《孔子廟堂碑》是清代末大收藏家李宗瀚的絕品「李氏四寶」之一。 |

|

歐陽詢的《九成宮醴泉銘》 天下第一本 〈宋拓〉 |

顏真卿的《東方朔畫讚碑》 〈宋拓〉 |

|

柳公權的《玄秘塔碑》 明內庫本 〈宋拓〉 |

宋拓孤本「婁壽碑」〈東京國立博物館〉 |

|

王獻之的《洛神賦十三行》〈小本‧舊拓〉 |

《群玉堂米貼》〈宋拓〉 |

|

《石鼓文》〈明拓〉唐初,石鼓出土於岐州雍縣(今陝西寶雞)。石鼓,為10個鼓形大石,每個直徑約一米。現石上文字多已殘缺,有一石甚至不存一字。石鼓文為戰國時期秦國刻石,文字居中,每石刻四言詩一首,歌頌國君出狩的功德,也稱「獵碣」,被尊為「石刻之祖」。 |

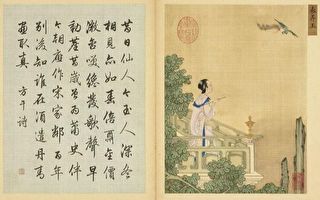

顏真卿的《麻姑仙壇記》〈宋拓〉 |

(http://www.dajiyuan.com)