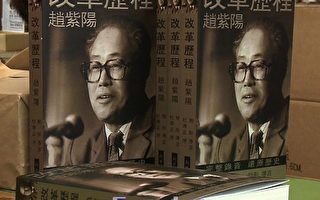

【大紀元6月4日訊】被稱作「趙紫陽遺言」的錄音回憶《改革歷程》的出版是2009年的一件大事。人們翹首以盼,爭相目睹這位遭遇15年軟禁的共產黨人有什麼話留給人間。該書初版14000冊,3天內一搶而光,現正加印14000冊,以供急需。大陸的人還得不到購買機會,海關查禁甚嚴,不過,大陸民間已經流傳該書的電子版,文字的和錄音的都在傳遞。這就是趙紫陽熱,趙紫陽重回人間。他為中國人民所作的貢獻,他晚年思想的解脫,是一份寶貴的遺產,將隨著時間的推移而愈益放大其光輝。

《改革歷程》向讀者展示了經濟體制改革的必要性。趙紫陽接手中央政權時,他的治國才華首先表現在治理經濟上。應用他在四川取得的經驗,針對一大二公的痼弊,從放權開始,下放經營上的權利,讓農民集體能夠自己安排農事活動,讓國有企業能夠自己安排部分產品的生產和銷售,同時,相應地提高農產品收購價格,讓國有企業在自產自銷中獲得市場利潤,國有企業收入還從全部上繳到利潤分成,到以稅代利,再到全面承包,這就是讓利。但是,對農民來說,集體的禁錮並未解除,國有企業的市場取向並未完全取得,於是,農民的包產到戶、包乾到戶成了必然趨向,國有企業擴大市場調節的程度成了必然要求。各戶農民收回土地使用權,實際上也就兼有了土地佔有權和一定程度的處分權,這才糾正了合作化與公社化運動把農民捆綁在土地上當農奴使喚的錯誤。市場調節逐步擴大,也就開始糾正計劃經濟(即統制經濟)的偏頗。介於農村與城市之間的鄉鎮企業的勃興,大大摧生了新的生產力的增長,使城市商品供應迅速豐富,使農村開始有了富裕戶。城鄉個體工商戶迅猛發展,不僅解決了大批勞力就業問題,而且便利了百姓日常生活需要。著名的溫州模式就這樣成為市場化與私有化的標志。在對外開放方面,將深圳首闢為特區,繼之放開沿海14個城市,又提出加入國際經濟循環的設想,明顯加強了與世界經濟的聯系和互動。總之,放權、讓利、搞活、開放,成了趙紫陽經濟體制改革的8字真言。

在政治體制方面,趙紫陽有一個突出的體會,就是黨的權力過大,據吳國光回憶,趙認為「我們黨的領導太絕對化,每個黨委書記就是絕對權威,一個單位一個太上皇。」因此,他在1987年接任總書記職務後,首先從約束黨的權力泛濫開始改革。鮑彤舉過3個事例︰(1)湖南駐軍與學生發生矛盾,有關部門向常委匯報,請常委指示如何量刑,趙答︰你們應依法辦案,「依法」就是常委的要求。常委不討論具體量刑問題。(2)中紀委起草一份處分黨員的決定草案,請常委審批。其中包括開除社科院馬列所長甦紹智黨籍,理由是他不承認馬列主義是科學的科學。趙問列席的中宣部長,經典作家對「科學的科學」持什麼觀點,部長欠身起立,支支吾吾,趙說︰既然沒弄清楚,常委怎能批?不要鬧出笑話來。此後,常委再沒有討論這類理論糾紛。(3)《芙蓉鎮》電影引起黨內爭議,書記處一位書記請趙紫陽裁定。趙說︰我們看電影,不審查電影。如果要我們指示,我們只好從此不看電影。這3個事例就是趙從自身做起,啟動政治體制改革的步伐。其實,1986年就以趙紫陽為首,成立了中央政治體制改革領導小組,籌劃政改方案。嚴家祺由於接近趙紫陽,知道他對舊體制弊端的評論︰權力過分集中於黨,人治色彩嚴重,政治運作和政治資訊封閉。這一觀點的具體化,散見趙紫陽在中央政改領導小組發表的諸多意見中。他指出︰要解決黨的權力過于集中的問題,防止黨的權力過于集中於少數人、個別人、一個人;黨政分開總的目標是民主化;除了政治協商,還應有更多的協商,將來應有代表農民、工人、知識分子等與政府對話的管道,我們必須與不同利益的人協商與對話,對話要制度化,經常化;選舉制度一定要改革,不得用任何辦法強奸民意,強奸選舉意志;人們對我們黨意見這麼多,沒有說話、出氣的地方,光搞上訪不行,要從組織制度上解決;靠自己監督自己是不行的,社會監督和民主監督才是解決問題的根本,特別是報紙、輿論工具的批評和監督;基層民主非擴大不可,要把人民參加管理、人民自己管理自己的問題提到議會日程上來,特別是在城市;工會是實行工人自治的一種形式,工人的事情由工人去辦,為什麼一定要廠長來辦?工會不能總和本單位的黨一致。(吳國光︰《趙紫陽一貫主張推進民主化》)

中央政改領導小組最終形成《政治體制改革總體設想》並將它體現於中共十三大政治報告中,這個報告被看作是中共執掌全國政權以來最具民主特色的宣言。它的較為突出的改革是︰(1)建立社會協商對話制度,在國家、地方、基層3個層次展開,使群眾的「建議有地方提,委屈有地方說」。(2)黨政分開,「各級黨委不再設立不在政府任職但又分管政府工作的專職書記、常委」,黨委「與政府機構重疊對口的部門應當撤銷」,政府部門的黨組「逐步撤銷」,「企事業單位的黨組,要逐步改由所在地方黨委領導」。(3)「近期,應當把差額選舉的範圍首先擴大到各級黨代會代表,基層黨組織委員、書記,地方各級黨委委員、常委,和中央委員會委員。」(4)「必須抓緊制定新聞出版、結社、集會遊行等法律,建立人民申訴制度,使憲法規定的公民權利和自由得到保障。」應當看到,這些改革措施是在「四項基本原則」制約之下,在「人民代表大會制度,共產黨領導下的多黨合作和政治協商制度」的覆蓋之下提出的,都不會越出這個總的框架。這已經是趙紫陽在政體改革方面爭取到的較大成果了。

在十三大報告定稿前,鄧小平召見趙紫陽,指示︰「我們不能照搬三權鼎立,你們也沒有寫三權鼎立,但是不是也搬了一點三權鼎立?」(既然沒寫,為什麼還不放心?因為三權鼎立等於廢除一黨獨裁,這是危及中共生命的大事,所以鄧為此惴惴不安。)他還叮囑,報告中「不能放棄專政。不能遷就要求民主化的情緒。」(嚴家祺︰《誰是總設計師︰鄧小平還是趙紫陽?》)這就使趙紫陽很多關於民主的設想不能得到體現。特別是「黨政分開」,要剝奪一大批黨官員的涉政權力和利益,引起這部分人不滿,說什麼「改革,改革,最後拿黨開刀」,在黨的高層引起抵制情緒。鄧小平雖然批準了十三大報告的政改措施,但是,他對這些黨官員的抵觸卻不能無動於衷,只要他對此默不作聲,就足以使這項措施流產。進一步分析就會明白,鄧堅持的是黨的「領導權」不可動搖,專政的力量不可削弱,而他又反復呼籲政治體制必須改革,要創造「比資本主義國家的民主更高更切實的民主」,要讓「絕大多數人民享有高度的民主」。(鄧選2卷322頁、373頁)一個明顯的二律背反!這就是鄧小平的矛盾所在!我們看到的事實是,一位借「政改」之名招搖惑眾的領袖與一位實意推動民主進程的領袖在博弈。勝負之分原是已經判定的。趙紫陽最後醒悟了,他說︰鄧希望共產黨強大,對政治體制改革沒有設想。即使想過政治體制改革,但當他看到波蘭團結工會鬧大了,認為不能搞了。(王揚生︰《叩訪富強胡同六號》)十三大報告中所有政體改革措施因此皆停留於文字上。鄧小平廢黜趙紫陽後還煞有介事般說︰十三大報告一個字都不改!態度十分認真,心情十分虔誠。可愛的鄧老,您真是一位善於作戲的人!

鄧小平戴有「改革的總設計師」的桂冠。對此,國內學者早有置疑。此次趙紫陽回憶錄出版,美國學者羅德里克.麥克法誇爾在《〈改革歷程〉讀後》說︰鄧「一直是推行改革的教父」,「改革的設計師,實際上不是鄧,而是趙。」這是公正的評價,是對這兩位共產黨領導人所作的角色定位。這種定位曾經蒙上一層薄薄的東方面紗而模糊了他們之間不相融恰。看起來,趙尊敬鄧,服從鄧,鄧佩服趙,依靠趙,兩人甚為相得。重大決策,趙從來是先摸準鄧的態度,然後在常委會和政治局作部署,鄧則放手讓趙幹,一般不作直接干涉。陳雲也信任趙,說「經濟方面,還是紫陽強一些」,趙也尊敬陳,服從陳,1988年陳找趙談話,認真地就經濟工作提了8點意見,趙表示同意,並作了部署。這種一僕二主的關系似乎相當和諧,因為趙紫陽懂得在這種關系格局中自己應當扮演的角色,從不越位。這位中共中央總書記自稱「大秘書長」,只是兩位主人的具體事務的服務者而已。他雖然不滿於這種狀態,但從未想突破它。他曾揭示自己的內心活動︰重要人事問題不是我這一層所能定的,耀邦時也是如此。有時連參與意見的機會也沒有。小平、陳雲兩人達成一致意見以後就能定下來。鄧小平認為這個人不錯,就調上來,認為不行,就讓下去。毛主席當年也是這樣。這是東方政治,也是中國政治的特點。這是無法改變的。我當總書記,組織部長我能動嗎?宣傳部長我能動嗎?不能。對宣傳部長王忍之我很不滿意,我還罵了他一次,我只能罵罵而已,我換不了他,因為有人支持他。耀邦一下臺,他很快提出「第二次撥亂反正」。問他︰「撥誰的亂?反誰的正?撥胡耀邦的亂?不能全算是胡耀邦的問題吧?」我還說︰「我知道,這話不是出自於你。」他急忙說︰「是我說的,是我偶爾失言。」我批評他︰「聽到小平說‘主要是反左’,你們宣傳部如喪考妣。這是什麼精神狀態?」(楊繼繩︰《中國改革年代的政治鬥爭》)鄧、陳其實經常不一致。鄧為避免矛盾擺上桌面,就主張「不爭論」,有事直接讓楊尚昆去安排。陳則不然,他要求開常委會,有個說話的臺面,因此必然督促趙紫陽安排。趙只好對陳說︰我是大秘書長一個。如開會,希望您跟小平商量好了再開。(同上)兩牆夾縫中趙紫陽的尷尬狀態由此可見。

即使在這種夾縫中,趙還是努力同黨內反自由化力量周旋,成功地壓制了反自由化的活動能力;還同極左勢力周旋,成功地撤銷僵化雜志《紅旗》,改出降格的《求是》,並成功地關閉了鄧力群把持的中央研究室,打擊了極左資訊製造中心。他在力所能及的條件下,繼續胡耀邦的寬松、寬容、寬厚精神,繼續推動意識形態的活躍和思想創造的勃發。在他執政期間,新聞開放達到前所未有的高度,結社自由顯示了從未有的活力,民主與自由的啟蒙思想空前提高,境外古典的和現代的社會科學著作的譯介空前繁榮。在他的權力所到之處,社會呈現活躍、奮發的氛圍。

「六四」前夕,趙紫陽果斷地與堅持軍管、「不怕流血,不怕罵娘,不怕制裁」(《信報》2001年1月18日24頁)的鄧小平決裂。他終於從專制核心掙脫出來,而且是決絕地、豪不妥協地,在歷史上書就了光輝的一筆。他在中共十三屆四中全會自辯,對「支持動亂」、「分裂黨」的指責表示拒絕接受。他說︰「對於如何處理學潮和動亂,我的確根據黨章允許的範圍,在黨的會議上提出過自己的不同意見。不管這些意見是否可行和有效,但都是關於如何平息動亂的意見。我從來沒有提出過支持動亂的意見。」「關於‘分裂黨’的問題,什麼才是分裂黨的行動,黨的歷史上是有案例的。《關於黨內政治生活的若干準則》中也有規定。我們黨從來沒有把在黨的會議上提出不同意見,甚至表示保留意見就叫做分裂黨的。領導人之間,在公開講話中側重點有時有些不同,口徑不那麼一致,人們中間有這樣的議論,這是不斷出現過的事。不能因此就叫分裂黨。」「既然黨章規定黨員有對自己的處理意見進行申辯的權利,……我今天就著重對這兩個指摘提出申辯,希望予以考慮。」趙紫陽的堅強不屈,迫使專制集團無計可施,考慮到他的國內外影響,不可能象鮑彤那樣判刑入獄,只能以軟禁形式加以迫害。這樣的屈辱生活是無期限的,無黨法依據的,非人道的,法西斯性質的。這就是中國共產黨對待略有異議的總書記的鐵血手段!

反復無常的鄧小平感到他所選拔的江澤民庸碌無能,亦欲廢之。所以,鄧南巡前後,曾3次派人見趙紫陽,試探他出山的可能。這3次見面,趙均提出︰請重新考慮「六四」問題的定性。這是重新工作的前提。甚至來人傳達的資訊是可以考慮請他重任總理時,他還是堅持以重新為「六四」定性為前提。(張鋼︰《南巡前後,鄧小平曾三次派人找過趙紫陽》)何等堅定,何等挺拔!這時的趙紫陽顯然已經告別了「大秘書長」的地位,他以獨立的身份、清醒的頭腦、超然物外的心境、潔白第一的品格,回答暴君的引誘。此時的趙紫陽向他的前部下杜導正坦陳心曲︰「老杜,你知道我過去也是很左的。現在我痛定思痛,改弦更張。」的確,他在15年的禁閉生涯中,痛徹醒悟,已經「改弦更張」。

趙紫陽晚年思想的躍進是他的人生的最光輝的部分。這需要專題研究,才能不斷挖掘其中的足以啟迪後人的寶貴精華,這裏只能簡單羅列一二。(1)共產黨是有特定意識的團體,它的信仰就是它的聖經。趙紫陽認識到馬克思的觀點有烏托邦成分,馬克思只提供消滅私有制的一種途徑,沒有預見到還有其他途徑實現人類幸福。列寧的所謂「階級專政,就是共產黨專政,就是領袖專政」。毛澤東思想「基本上是中國農業社會傳統的‘極樂世界’思想」,他的思想「適合於中國人民的平均主義土壤」。(2)共產黨的生命靠「領導權」與「專政權」維持,挖去這兩權就意味著共產黨生命的結束。趙紫陽認識到,「高度集權的專制政體,是靠‘權威’來推行的」,「今天已經沒有條件來建立起新的個人主義的‘權威’了。人們不認可,沒有合法性。」而「無產階級專政這一理論不放棄,民主政治、法制建設難以實現」。(3)

一黨專制與憲政民主是兩種性質對立的政治體制。趙紫陽認識到,「西方的議會民主道路看來其發展還是比較成熟的。因為可以實行篩選,可以消除情緒化。國家領導人和議員,如不代表人民說話,人民就不選你。」趙紫陽既批判了共產黨的思維形態,又批判了共產黨的機制結構,最後推薦了多黨競爭的議會民主制。說他的思想已經皈依了民主主義體系不是很適宜的結論嗎?趙的家人說,他去世前一星期曾與雁南、五軍說︰印度王子釋迦牟尼真是非常了不起,那麼年輕就悟到了要徹底扔掉這個臭皮囊。是的,趙紫陽已經徹底扔掉共產主義這個臭皮囊了,他離開人間時是何等輕鬆自如啊!

(2009.6.3)

轉自《新世紀》(http://www.dajiyuan.com)