上古时期,中华人文初祖黄帝一统华夏,当时并未建立王朝。从夏朝开始,后续王朝更迭,新朝建立必有国号,作为一朝的国称。历数中国史上大一统王朝,有夏、商、周、秦、汉、晋、隋、唐、元、明、清。这些国号的来历,各有千秋。

夏

大禹之子启是夏朝开国之君。启继承帝禹大位,成为夏朝天子。启改原先部落姒姓为夏,改伯为后,是为夏后启。上古时期,对君王、夏天子的尊称为“王”或“后”,王和后二字同义。后来文字演变,“后”成为帝王元妃的尊称。

关于夏朝国号的意思,曾有十几种说法。比较传统的说法,根据司马迁记载,姒姓的十二个氏族,包括夏后氏、有扈氏、有男氏、斟鄩氏等,其中以“夏后”为首,夏朝开国后就以部族名为国号。唐朝张守节认为帝启父亲大禹曾经受封在阳翟,是为“夏伯”,因此而得名。还有一说,“夏”是从“有夏之居”、“大夏”地名演变而来。

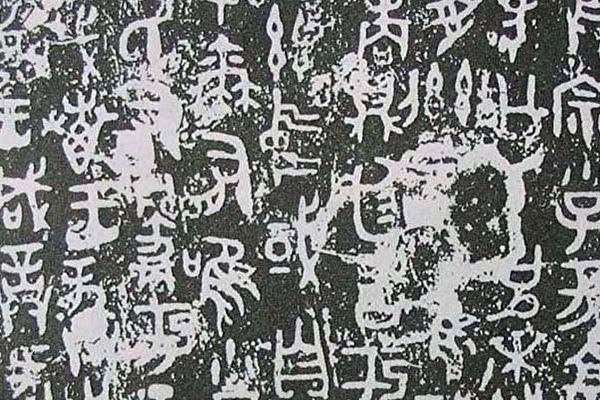

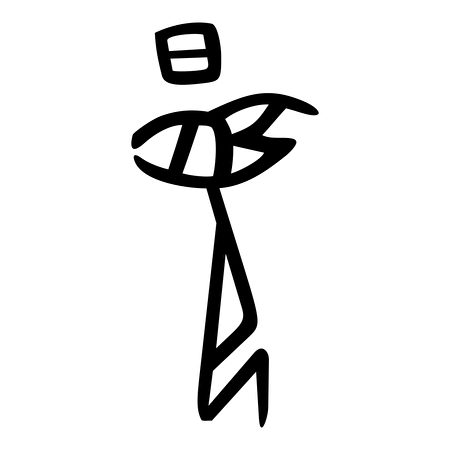

单就“夏”的甲骨文来看,字形像蝉,是夏天的主要特征。古人认为蝉栖高饮露,禀性清高纯洁,不会被世间污浊所浸染。蝉踞守在树木之巅,而鸣叫声能传到遥远的地方。天子治理万民,又何尝不是身居高位,希望声教传播到遥远的偏邦?

商

帝舜时期,商朝先祖契辅佐大禹治水有功,因此帝舜将商地封给他。契的后代子孙成汤迁居到亳。夏桀逆天背道,成汤放逐夏桀,建立新的王朝,以先祖的封地称号“商”作为王朝国号。

周

周人先祖古公亶父(姬坛,周太王)迁到周原,率领族人建立城邑,接受商王册封,由此繁衍为一个方国,称为“周”或“周方”。周人首领称为“周侯”、“周方伯”或“周王”等。

甲骨文周字,形状是田中有米。殷商时期,周族所在地世代都是产米的地区。在甲骨文中,有殷周互相交通的记载。商王武丁早年,曾到渭水一带,周人向商王朝贡,并且周人的质子也前往殷商服事君主。周武王姬发灭商以后,便以“周”作为国号。

秦

秦人是颛顼帝的后裔,秦人先祖大费(也称伯益),协助大禹治水有功,后又辅佐舜帝调驯凶猛的鸟兽,舜帝赐姓嬴氏。所以秦朝皇室都是嬴姓。

至周朝时,伯益后代嬴非子善于养马,因牧马有功,获得周孝王封赏,赐其封地“秦”,秦地后来成为周朝的诸侯国。秦始皇嬴政一统天下,便以“秦”为国号。

汉

秦朝末年,群雄起兵反抗暴政。项羽领兵攻入咸阳后,将中原大地分封给各路反秦将领,刘邦被封为汉王,领地是巴、蜀和汉中四十一县,都城为南郑(今陕西南郑)。

后来,楚王韩信助刘邦打下汉室天下,因刘邦曾被封为汉王,于是定国号为“汉”。

晋

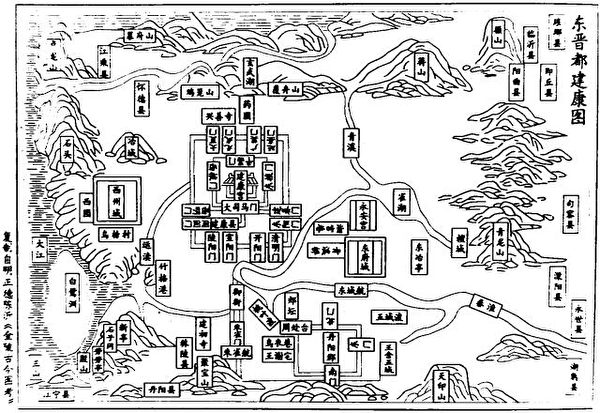

晋朝又分为西晋和东晋。西晋由晋武帝司马炎建立,司马家族结束了魏蜀吴三国鼎立的局面;东晋由晋元帝司马睿所建,定都建康(今江苏南京),属于偏安政权,北方被五胡入侵。

周朝时期,因晋文公带兵协助周襄王恢复王位,周襄王将太行山以南、黄河以北的土地,包括温县在内赐给晋国。司马家族所在地就是在河内温县。司马懿之子司马昭受封为“晋公”,灭蜀后进爵为“晋王”。司马昭之子司马炎继承他的晋王爵位,于265年自立为帝,承袭了爵位名称,定国号为“晋”。

隋

西魏时期,杨坚父亲杨忠(507年—568年)为十二大将军之一,屡建战功。梁武帝太清三年(549年),杨忠奉命攻取随州。随本是古国名,姬姓,战国末年属于楚国,西魏大统元年置随州。557年,宇文觉(542年—557年)废西魏恭帝称帝,建立北周。杨忠晋爵为随国公。大象二年(580年)12月,杨坚晋封“随王”。北周静帝禅位,杨坚称帝,定国号“隋”。

据元初胡三省《资治通鉴音注》所述,杨坚承袭父爵,为“随国公”。但杨坚认为“随”字有带“走”之意,颇为不吉利,所以杨坚称帝后,将“随”改为“隋”字,定国号为“隋”。

唐

关于“唐”的来历,也有不同说法。一说唐高祖李渊祖父李虎,辅佐北周有功,后来受封“唐国公”。李渊出生于长安,七岁时继承唐国公爵位。李渊开国后,就以爵位定名国号。

另一说,上古时期,帝喾之子尧帝,十三岁时封于陶,十五岁改封于唐地(今山西临汾),二十岁时,尧登帝位,定都平阳(今山西),号称为陶唐氏。尧帝后裔仍然封在山西,成为一个诸侯国。据《汉书‧地理志》所述,晋阳古时称为唐国。李渊担任山西太原留守,李渊父子于晋阳起兵,所以国号“唐”带有发祥地的涵义。

大元

中国史上,疆域最大的王朝是元朝,由元世祖忽必烈(1215年─1294年)缔造。至元八年,忽必烈颁布《建国号诏》,向天下诏示,他所建立的王朝是继尧、舜、禹、成汤以来的正统王朝,并取《易经》“乾元”之义,建国号为“大元”。由此开启在国号前加“大”字的先例。

大明

至正二十八年(1368年),朱元璋(1328年—1398年)平定陈友谅、张士诚和方国珍等群雄,建立大明朝。明朝国号的来历,说法不一。根据明臣柯仲炯所说,明太祖朱元璋定鼎金陵,传说此地是火神祝融的故墟,而祝融大明,容光必照,所以建国也必是以大明光耀天下,安定黎民,所以建国号大明。而根据五德终始说,大元是金德,明是火德,火能克金。

大清

明朝万历四十四年(1616年),努尔哈赤(1559年─1626年)在赫图阿拉(今辽宁境内)建立“金国”,史称后金,成为后金大汗。天聪十年(1636年),皇太极(1592年─1643年)称帝,改国号“金”为“大清”,清朝国号同大元、大明一样,都是是双字。

有学者推测,在《钦定满洲源流考卷一》中,乾隆皇帝御制韵诗有“天造皇清,发祥大东”之句。如果按照汉文释义,《说文解字》认为“皇,大也”,《释名‧释言语》说:“清,青也。去浊远秽,色如青也。”王先谦《释名疏证补》:“叶德炯曰:‘清、青古通。’”所以有学者认为“皇清”就是“大青(清)”的意思。也有人认为,无论“清”字还是“满洲”,都带有水,很符合五行学说的水克火,寓意大清之水灭大明之火。

这些大一统王朝国号的由来,或取自于爵位,或为封地的名字,或来自《易经》等,无论哪一种来源,都包含着美好吉祥的意义。古时,不同王朝的子民,都乐于自称国朝为天朝,或许各朝各代正是通过演绎多采的文化,维系着子民和上天的联系。@*#◇

责任编辑:李梅