印象中的这位阿婶仔,年轻时必定是个十分标致的美女,黑白分明的眼睛又圆又大,蛋形脸上满溢谦卑的笑容。虽然岁月不饶人,但以目前近老的年纪来说,仍可称得上“佳人”。

我们没有任何血缘关系,也没什么机会相处,但每次不期然地在路上碰见,她都笑容可掬地要寒暄几句。一方面她本性如此,一方面也是本村人都这样,不管碰到谁,都习惯性地问候:“吃饱没?”或:“去哪儿?”

美女的鸡爪手

一天,我忘了是何种情况所致,要回家时,竟随着侄媳带着她女儿抄近路走过阿婶仔家。说抄近路是有点夸张,因为根本没路,东拐西拐地从这家拐到那家,离家越来越近而已。我从没这样走过,也从没来过这儿,根本不知道我心目中的美女就住这儿。看到我们从另一个屋角转到她家门口,她很高兴地请我们进屋坐。不好拒绝之下,进去一看,水泥地板打扫得相当干净,客厅中除了饭桌和几张木椅外,只有一个简单的木橱柜,墙上空无一物,所谓的“家徒四壁”不就是这样吗?我忽然想起了她一向挂在脸上的谦卑笑容。

那时的我,刚迷上摄影,身上老带着相机,看到特别的东西就拍个不休。喜欢拍照的人总爱东瞄西瞄的。我忽然发现紧贴她家边上有一个水井,井边延伸出一块水泥地,有个宽大边圈,专为洗物用的,上面散置着大小塑胶盆和铝盆、杓子,还有一个小小主角——汲水的、附有长长的绳子挂在井缘的水桶。

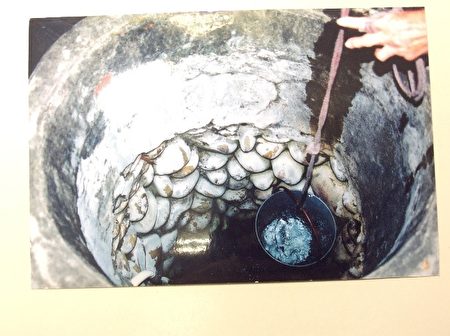

这水井一看就是年久失修,也许有上百年历史了吧,外观斑剥得相当严重,探身向内望去,不得了,有石头砌的,水泥和石灰敷的不知名的东西,(如图),水面以上那些灰白卵石,堆叠得有点随意,好像随时都有掉下来的可能。这样的井打出来的水能喝吗?我们十分怀疑。

阿婶仔为了证实这水质还很好,特地想打水上来让我们品鉴,她伸手去“抓”小水桶时,我大吃一惊,年龄虽已老大了,但这么美的女子竟然有这么一双手,比鸡爪好不了多少,我心一下酸楚起来,也沉重了起来。因为即使她不说,我们也知道原因所在。而且生性敏感的我立刻在脑海中翻腾起村子里形形色色的,劳苦一生的,老是唱着苦调的村人。

平日阿婶仔得做多少农务,要徒手去做多少粗重活儿,挣多少工钱才能过上日子?甚至还受过伤,最终才塑出这样一双手。这双手见证了她的辛勤,集合了她每一寸劳苦和坚忍。但具体是怎么回事,因为对她的背景不熟悉,不很清楚,因此,我们只能极其不忍地装作没看见,若无其事地只谈论著水的事。

我家对面阿叔的螃蟹之歌

这让我想起我家对面的一位阿叔,长年泡在海水中徒手抓螃蟹,那是我们称为青蟹的品种,喜在稍深的水域繁殖,体型比一般螃蟹大的多,当时一斤要价一二百元,以那时的币值来说是极贵的奢侈品,但听说很补,所以不管抓多少都有人抢着要,不怕找不到买家。这叔叔家中也种田,也和兄弟合股竹筏捕鱼,但他就是钟情于抓螃蟹。我们偶而和他谈话时,都不敢看他那两只手,浮肿的、被水泡得泛白的、伤痕累累的手。有时他还故意秀一下,这伤口是哪天哪天被哪个不肖的家伙夹的,那个又是在自己一不留心之下给弄伤的,连比带划,如数家珍。至于他那两只脚,当然也一样没少受罪,都是赤裸裸地去和海水、铺满蚵壳的石砾拚搏的。

这他还是乐在其中,收入又高,再苦也没得说的。而阿婶仔的运气就差多了,她的手竟成了苦疠贫困的象征。而且我还记挂着一事,阿婶仔除了无可避免地把一生的苦难刻划在手上之外,她的脚是否也一样在见证这一切?为释去心中疑惑,我故作不经意地望向她穿着塑胶拖鞋的脚,还好,没那么糟,但也好不到哪去。

埋在脚后跟里歌唱的钉子

此时不自禁地,我立刻联想起村里有个名叫“老藤”的人,他的故事可是轰动全村。似乎是从前一年开始,他脚后跟莫名地痛,起初他不当回事,以为忍忍就能过去,没想到越来越严重,几乎要到不良于行的地步了。最后熬不过那椎心的不适以及生活上种种不便,一天,终于到村中唯一的无照医生那儿看诊。医生东敲西打的结果,竟然发现他的脚后跟埋了一支铁钉。吃惊不小的医生十分费力地帮他拔出后,才消除了他经年的痛苦。这事很快的传遍全村,人人啧啧称奇之余,各种评论纷至沓来,有同情的,也有笑骂的。

为何会出现这样离谱的事?主要是“老藤”自小就终日打赤脚,无论是上山或者下海都不穿鞋。上山时,田道中老有树枝或石砾或者碎玻璃甚至钉子,下海时,则多是满布尖锐蚵壳的石头,不知他是节省到极点还是没钱购置,就这么以肉脚去与之博斗,久而久之,炼得脚底的皮厚得不得了,他可能还觉得样颇省事,踏遍天下无敌脚呢。这次发生钉子事件之后,经医生严厉警告,也许能改变他不穿鞋的劣习。至于为何会无感于钉子入侵,可能一开始踩到时有点斜度,不是直直刺入,埋在厚厚的皮层中悄悄前进,导致没什么感觉,等到真皮受到侵扰时,才开始有痛感。

这完完全全是我们村人的写照,大家过的都是苦日子,家家户户的生活模式都差不多,谁也无需去嘲笑谁。我自己也是上初中以后才穿鞋。要搭火车去上学嘛,总不能打赤脚吧?小学是没穿鞋的,冬天打赤脚走在硬如冰块的泥土地上,冻得两脚红通通的;夏天则是拿脚当肉烤,沙地的沙被毒辣的日头晒得特别烫,尤其是中午回家吃午餐时更是如舞台上特技演员般,跳跃不休。幸而当时大家都这样过日子的,也就不觉得苦了。而且上了中学后,我就自然而然地远离这种痛苦了。而阿婶仔她没我这么幸运,她的人生在往后的几十年间应该都是以肉手肉脚去和她的生活以及命运拚搏。

我那劳苦一生的妈

我家也如出一辙,过得同样艰辛。我妈平日都要到田里工作,一般都是早上出门时挑着两桶粪便去施肥,人的畜的都有,中午回来时则换成两大捆猪菜(地瓜叶),看不见木桶。农家舍不得长期买饲料,便刨地瓜签混和切碎的猪菜煮熟后喂猪。因为我是我家刨地瓜签的主手,所以深知其中甘苦。每日放学后,我就得到堆有半屋子高的地瓜堆去,一个个袪掉上头的泥沙,切去可能已烂掉或没烂但已呈黑色的瓜头瓜尾,然后才开始刨,得刨出满两大竹篮的瓜签才够。“凡走过的必留痕迹”,我的十根指头因此留下了许多道指痕形的肉芽。

那时,一年中让我最感到高兴的日子就是过年,当然,有好东西吃,有压岁钱可领也是其中一个原因,但最主要的是因为妈会跟我说:这两天过年,你不用刨地瓜了。可是,我不做那谁来做?当然是我那劬劳一生的妈了。那些猪仔没食物吃,可是要造反的,绝不留情的。切碎的猪菜煮熟要让猪仔们够吃三顿,得煮好一大锅,那锅之大有如卫星小耳朵,倒过来看,则像极了雨天拿的大黑伞。过年红春联纸上写的黑色毛笔字“鸡鸭成群”“六畜兴旺”,对农家来讲,真是百分百写实主义再现。透过墨汁淋漓的春联去看,成群的鸡鸭和兴旺的六畜,似乎是农家富足的象征,但是那富庶的背后得有多少劳力和苦心耐性来堆叠,才能出来这样的高度?

余音袅袅

时光荏苒,一晃几十年过去了,阿婶、阿叔、老藤,包括我亲爱的老妈都已作古多年。唯一留下的只有他们模糊的身影:阿叔日晒过度的黑脸庞、老藤看来有些愁苦忧闷的苍白身形、阿婶似乎永不凋谢的笑容和老妈犹萦耳畔的慈爱语调……而对我自己,则是有期许也有失落,几多欢欣几多愁……@*

责任编辑:林芳宇