1514-至1516年间达芬奇旅居罗马,米开兰基罗和拉斐尔也正好都在罗马为教廷工作,形成了文艺复兴三杰荟集的艺术鼎盛时期。达芬奇在罗马也与再度得势的美迪奇家族重逢,因为罗伦佐的儿子乔凡尼在朱里亚斯二世死后继位为教宗,即里奥十世。教宗曾经委派达芬奇作画,但是对达芬奇的工作方式和效率感到不耐,宁愿重用后起之秀拉斐尔 。幸好教宗的兄弟朱里安诺十分敬重达芬奇,让他住在在梵帝冈的Belvedere宫中。此时达芬奇对创作的兴趣似乎不大,主要致力于科学研究。但是他最后的几幅作品 —— 包括最后的油画《施洗约翰》和那幅知名的晚年自画像,应该是在罗马的这段时期完成的。

人们经常把达芬奇的《施洗约翰》和另一幅具有达芬奇特色的《旷野中的施洗约翰》(又名《巴卡斯》)并列相较。后者一般推测是达芬奇的弟子梅济在达芬奇的工作室所作,至于雷奥纳多是否参与尚无定论。然而不可否认的,作品中呈现了不少达芬奇的作品的特征。

《旷野中的施洗约翰》(又名巴卡斯)St John in the Wilderness (Bacchus) 1510 -15; Oil on panel transferred to canvas, 177 x 115 cm Musée du Louvre, Paris

《旷野中的施洗约翰》身处风光明媚的自然风景中,苍茫远山的远山显然受达芬奇的手法影响。约翰容貌俊美,头戴桂冠,披着骆驼毛皮,以轻松姿态坐在石块上,一手抓着木杆和葡萄,一手却指向左边,双眼注视观众,口唇微启,仿佛在向观众说着什么。身披毛皮、手持木杆原是施洗约翰的典型装扮;而葡萄和桂冠则是希腊罗马神话中酒神的标志,所以这幅画又叫《巴卡斯》。将圣者约翰和神话中的酒神视为同一的情况,在14世纪Pierre Bersuire的文章《Ovide moralise》已有先例。由于作品保存状态不佳,很难判定酒神的意涵是原始构思还是后来加上的。不论如何,这幅画和达芬奇《施洗约翰》有很多类似之处,创作时间也十分相近,二者之间的参照或影响是显而易见的。

达芬奇的《施洗约翰》以幽暗的色调作为背景,人物动势以螺旋和S形伸展,加上晕涂法若有似无的轮廓线,烟雾般细腻的光影变化,使约翰如幽灵般从幽暗中涌现和隐没。

据记载,施洗约翰是耶稣的表兄,也是著名的先知。他在旷野中过着简单的生活,身穿的骆驼毛皮,以蝗虫野蜜为食。他的任务是为耶稣传道“铺路”﹕呼吁人们接受悔改的洗礼,预告耶稣的来临,指引人跟从耶稣基督。

一般的施洗约翰经常被描写成饱受风霜的模样,例如达芬奇早年和维洛其奥合作的《基督受洗图》中的约翰就是。达芬奇却把施洗约翰画得十分秀美、阴柔。令人好奇的是《施洗约翰》的容貌和蒙娜丽莎颇有神似之处,其直视观众的眼神、微笑和手指上天的姿势也同样意味深长,不免又引起诸多猜测。有批评者认为约翰的动作和表情是造作甚至暧昧的,特别是那注视观众的眼神和刻意的微笑,和圣者施洗约翰本身的生平事迹或性格几乎毫无关系。也就是说,达芬奇并不是藉由施洗约翰来表现神圣的宗教内涵,而只是藉用宗教人物来表达他个人的思想意向。因此《施洗约翰》虽然还是手指着上天,但是传达的信息并非神圣,而是近乎世俗的人性。

达芬奇想表现什么?这《施洗约翰》几乎和《蒙娜丽莎》一样神秘难解。在这些晚期作品中,达芬奇偏好透过画中人的眼眸直视观众的内心,似欲和观众作某种程度上的心灵沟通。正如他自己曾经说的“眼睛是灵魂之窗”,如中国古人也有“观其眸子,人焉廋哉”的说法,眼神是一个人内心的真实流露,也是生命存在的表征。

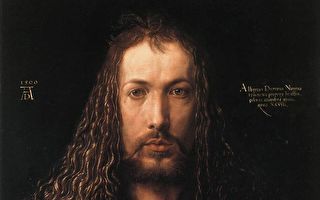

达芬奇著名的晚期的自画像中(注),呈现了一个历尽沧桑、表情沉痛的老者。特别是隐藏在低垂而浓密的白眉下,那双压抑而深邃的眼神,透露的是一个孤高智者的灵魂。此时达芬奇已经六十余岁,他已经洞彻人性与世间无常,剩下的是深刻的自我省思。出于仰慕,拉斐尔也曾经借用达芬奇的智者形象,在《雅典学院》中重塑了希腊先知柏拉图的风采。

1516年,达芬奇为法兰西斯一世所礼聘,带着毕生研究成果的手稿、心爱的藏书和几幅画作与弟子一起前往法国,隔年获得“王家首席画师、技术顾问、建筑师”的称号,并受赠一所罗亚尔河畔夏宫附近的别墅 。此时他几乎已经不再画画,但仍然参与规划王家城堡的庆典活动,以及罗亚尔河的水利工程和都市计划。而晚年的手稿中,也显示出达芬奇已经在思索人类命运和劫难的问题,对《圣经启示录》中描写的毁灭性的大洪水作了假想图。1519年初健康开始恶化,五月二日死于别墅中,享年67岁。

值得一提的是,达芬奇像许多毕生研究科学的学者(如爱因斯坦和牛顿)一样,在生命的晚期深刻感到人类智慧的渺小,最后还是回到宗教中寻找归宿。达芬奇生平并未表现出对宗教的热忱,然而在生命最后的时日,却热切学习教义,忏悔自己的过去,坚持在重病中接受圣礼。据说达芬奇临终前曾反复问身边的人﹕“请告诉我究竟在世界上做了什么有益的事?”临终时说﹕“我是罪孽深重的人,没有资格侍奉伟大的神。”他坚信“自己没有在艺术上尽到应尽的力量,所以触怒了神和全人类。” (瓦萨利《艺术家列传》)

(注)这幅素描,一般学者普遍相信是雷奥纳多的自画像,因为它十分符合Gianpaolo Lomazzo对达芬奇晚年的描述﹕“Leonardo的头发和胡子很长,眉毛浓密,看来像是高尚的智者。”@*

(http://www.dajiyuan.com)