繪畫中的瘟疫——罪與罰的故事(一)

自古以來,人們都敬畏自然深不可測的巨大力量,特別在無力克服的巨大災難面前,不約而同的把求助的目光轉向上蒼,因為人們相信災難是對人間罪惡的懲罰。特別是執政者,他的德行是否合乎天道至關重要,故曰:不仁之君多遇瘟疫。此外,如果一個地區的民風敗壞,奸邪暴戾盛行,也經常相應的出現天災人禍,包括疫災。今人雖然未必盡信,但這在東西方古文化中卻是普遍的認知。

古希臘的著名悲劇《伊底帕斯王》就從一場瘟疫揭開序幕。底比斯國王伊底帕斯面對肆虐全國的瘟疫束手無策,因而派人前往德爾菲的阿波羅神殿求神諭,經過一番曲折和調查,得到的答案卻是最為不堪的:正是他自己犯下弒父娶母的逆天罪惡引發了這場災難!!於是伊底帕斯刺瞎雙眼、自我流放以贖罪。雖然這個悲劇的重點不在瘟疫,情節本身也引發後世不同角度的討論,但在此明確的是,希臘人相信人的命運脫離不了神的主宰,而罪惡──即使是在無知當中犯下的,必招致天譴。

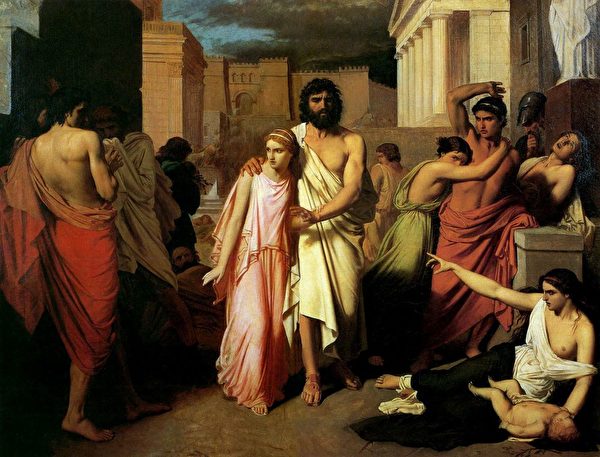

十九世紀學院派畫家希勒馬赫(Eugene-Ernest Hillemacher,1818~1887)於1831年以此為題材繪製了一幅《自底比斯流亡的伊底帕斯與安提戈妮》(Oedipe et Antigone s’exilant de Thèbes)。

畫面背景是仍在瘟疫肆虐中的底比斯城,倒地的人們在生死邊緣掙扎。伊底帕斯和女兒占據中央主要位置,衣著鮮明,十分醒目。畫家用悲劇性的筆調刻畫著伊底帕斯:他高大偉岸、形象尊貴,而臉上卻帶血跡,顯示出他不久前才慘遭命運的巨變、失去雙目也失去王位;那雙向前伸出的無助手臂似乎正摸索著看不到的未來。畫家也不忘彰顯安提戈妮忠誠、善良又勇敢的美德。她放棄公主之尊,不離不棄的扶持著父親一同承擔流亡之苦。由於真相大白,人們都知道伊底帕斯是犯下逆倫之罪、引發瘟疫的禍首,對這位國王的自殘與流亡並未同情,反而表現出嫌惡、鄙夷或指責的姿態;而安提戈妮默然承受人民的指責,同時也小心翼翼,保護著父親免遭瘟疫感染與他人的攻擊。父女之間相依為命的親情與周圍的苦難與敵意成對比,顯得尤為珍貴。

雖然遭遇令人同情,不能迴避的現實是:悖逆人倫的人不僅天理不容,在人間更是遭人唾棄的,哪怕他曾經是高貴的國王或勇敢的英雄(注一)。

另外一幅同樣題材的作品《伊底帕斯與安提戈妮》或《底比斯的瘟疫》(Oedipus and Antigone, or the Plague of Thebes)為Charles Jalabert於1843年所創作,構圖類似,然而個人認為悲愴性略遜於前者,伊底帕斯也表現平平,安提戈妮表現出疑懼警覺,讀者可作比較。

注釋一:伊底帕斯曾殺死人面獸身的斯芬克斯而救了底比斯人,被視為英雄。因而被推舉為王,與原王后(實為其生母)共同治國。@

──轉載自《藝談ARTIUM》

(點閱【藝談】系列文章)

(點閱【繪畫中的瘟疫——罪與罰的故事】系列文章。)

責任編輯:李梅