清朝寫得一手好隸書的書法家不知凡幾,而且每家有每家的風貌,很難想像二百年後的今天,伊秉綬橫平豎直,幾無律動、裝飾,近乎沒有「特色」的隸書是被歷史留下的其中之一。

伊秉綬(1754-1815)字祖似,號墨卿、 默庵,福建汀州寧化人,人稱伊汀州。他出身於書香門第,乾隆五十四年登科進士,曾任惠州、揚州知府。伊秉綬為人正直豁達,清廉且善理政務,是人人稱讚的好官。

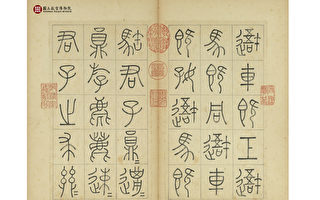

伊秉綬的書法根基主要來源於秦篆、漢隸,從臨摹這些碑刻中涵養出高古的格調。用筆方面,伊秉綬沒有漢隸富裝飾性的一波三折,取而代之的是粗細變化甚少的平直筆劃,落落大方,簡練而直率。結構方面,伊秉綬也轉化了漢隸的扁平結體,或直或扁,任其自然,看似粗木搭房,實質是嚴整工穩而又錯落有致、疏密得宜的空間安排。

做為清代碑學大師,伊秉綬不像很多碑學書家,為追究「碑味」而在線條上故作斑剝的碑痕,但所呈現出來的磅礡與渾厚的線質,卻遠非這些故作金石之氣的抖動線條可相比擬。

可以說,不故求特色即是伊秉綬書法最感動人的特色,看來至簡至易,卻永遠散發著藝術真摯樸素的本質,書法史怎能錯過這樣的作品呢?@

(http://www.dajiyuan.com)