清朝書壇有一句話叫「濃墨宰相、淡墨探花」,濃墨指的是劉墉;淡墨是指王文治,二人都是清初書法名家。

劉墉,號石庵,乾隆十六年進士,官至吏部尚書士、東閣大學士,職同丞相,其書法以濃墨著稱,因此時人喻為「濃墨宰相」。王文治,號夢樓,乾隆二十五年考中探花,字跡清淡秀逸,因此被喻為「淡墨探花」。

清初書法由於康熙對董其昌的大力推崇,因此大部份書家的書學歷程都受到董字深刻的影響,劉石庵和王夢樓也不例外,但兩人發展出來的風格卻南轅北轍,形成強烈的對比。

劉石庵取法董其昌後,又專研顏體,因此鍛鍊出飽滿的線條,這些線條在濃墨的外櫬下,使得劉墉的書法益加渾厚而具量感。另一方面,劉墉結字挺拔,勁力內聚,堅實地架住豐潤的線條,因此贏得「如棉裹鐵」讚譽。

王夢樓楷書以褚遂良為根基,行書學《蘭亭》及《聖教》,但主要還是承襲了董其昌平淡雅秀的基調,一派端莊,而又風神瀟灑,煥發出濃濃的文人才氣。

然而,無論濃墨劉石庵亦或淡墨王夢樓,他們所代表的清初書法水平,畢竟與明末董其昌相差甚遠。一代翹楚劉石庵、王夢樓如此,其他大家如粱詩正、梁同書、梁巘「三梁」情況亦然,更遑論那些沉迷於求媚的「館閣體」的八股書匠了。

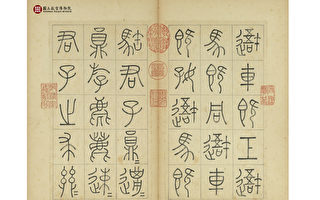

一、二百年來,清朝書壇始終無法出現具代表性的人物來引領一代風潮,以致書家脫離二王、歐、虞、褚、顏、柳、宋四家、趙孟頫、文徵明、董其昌一脈傳統,書學家稱之為「帖學」,轉而從此時大量出土的石碑文字尋覓創作靈感,造成另一股書風,書學家稱之為「碑學」,乘勢而興。@

(http://www.dajiyuan.com)

如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台。