【大紀元2月26日訊】周景王鑄大鐘

公元前522年,春秋時代周王朝的國君周景王(姬貴),想造一套名叫「無射」的大型編鐘,其中包括原來沒造過的體積更大、聲音更低的大林鐘,加之其上像個罩子似的。為了這件事,周景王先徵求臣子單穆公的意見,問他對造無射鐘這件事有啥看法。

單穆公的意見

單穆公說:「不行!前次鑄造大錢(重幣)已經耗損民資,如今又鑄大鐘,無異雪上加霜,會使耗損加重,增添人民負擔,這樣下去對國家不利。

鐘聲是為了讓人聽的,滿足所謂的聽覺。鐘聲太低,耳朵聽不清就無濟於事、不算鐘聲了。這就好像眼睛看東西,謂之視覺。目光所能識別、辨認、欣賞的,其範圍不過數尺,色彩不過丈餘;耳朵之所以能識別、辨認和欣賞「和聲」,在於音階、節奏、曲調之變化。而分辨這種變化,也不過在一個人的聽力範圍之內。何況先前的國君制鐘,『大不出鈞,重不過石。』大不出二尺二寸半,重不過一百二十斤,所以特別慎重。王上要鑄造的這口無射鐘,它是陽聲之細者,而加在上頭的大林鐘,它是陰聲之大者,使細聲抑而不聞,發出的聲音必聽不見,還是不做為好!」

司樂官的看法

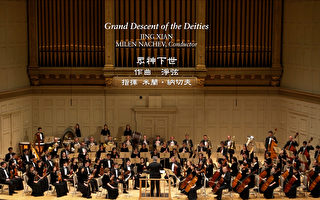

周景王不聽,又去問樂官伶州鳩。伶州鳩說:「這不是我職權範圍內的事。不過我聽說一國的政治教化就像音樂的作用一樣。音樂以和諧為極致,聆聽和諧的樂曲,能使人心情平和寧靜。那麼樂曲中所採用的音符、調子以及附帶的一切因素,均得相互搭配,符合和諧的準則;而個別樂器音律的調整,也就是為了達到整體演奏時,音樂和諧為目的。音樂中的音階高低、音域的寬廣度,都依著不同的樂器而有一定的制定標準。

古代的神瞽(盲人樂師),是能以樂而知天道者,他的重要職責之一,是考核中和之樂音,度量音階、旋律,然後制定樂理,以此度量音律,核准鐘磬、琴瑟、竽笙、簫管、瓦缶(瓦質打擊樂器)……等等樂器的音域,並作為百官行禮作樂的規矩法度。也就是說要設定最好聽的樂音範圍(從某個音到某個音),提出它的普世標準,決定某個樂調的標準音有多高,再用這個標準來調各種樂器。調試準確了,這些樂器奏出的音樂,就進入中和的最高境界。中和之所聚集就叫做「正聲」。正聲相安互補就叫做和諧,和諧的音樂是正聲不相逾越,聽來才能使人心情平和寧靜。

在這種心態下,人民安居樂業,努力生產,不斷增長財富,國家稅收逐日好轉,如此一來,政治清明、百官有道有法,各展所長,社會秩序井然,國力當然日漸強盛。」並給周景王講了一大通音樂的理論,用這些理論去比喻治國的道理。

但是,周景王不聽,仍堅持己見,繼續鑄造「無射」鐘。

次年,鐘造好後,樂工們都說鐘是「和諧」的,而伶州鳩卻不以為然。

他說:「音樂是心志的表彰,鐘是發音的器物。天子考察各地風俗,心有所感因而製作樂曲,用樂器來匯聚它,用聲音來表達它。如果樂器雖小而發音卻不會過於纖細,宏亮而深沉;樂器大,發音卻不嫌粗獷,清新而悠揚,那就表示一切和諧。一切和諧,美好音樂的作用才算完備,大樂告成,上上下下,莫不安樂,所以叫「樂正」。那樣一來,完美和諧的聲音,自自然然「入耳」、「駐心」,心底寧靜平和就快樂。

如今王上所鑄之鐘,陰聲超過正(陽)聲而有害於主;耗費超過限度而有害於財;正聲被妨、資財被耗有害於樂。本音被抑制,又加以罩上的它音,這種樂器演奏出來的聲音,絕非人耳所能接受,這不是和諧。現在這個無射之聲為上頭的大林鐘所抑,聽來粗獷,時日一久,天子的內心可能承受不住,你想,他的日子能夠長久嗎?」

兩年後,公元前520年,周景王去世。後來史官對這些事所做之結論是:這套鐘果然不和諧。

看來,音樂不只是抒發感情、發洩情緒、表達情意而已,它的正與不正,關係著一國的治亂、社稷的安危以及個人的心境與健康,是嚴肅而絕對不能等閒視之的!這故事裡,先秦早期的儒家正統思想,告訴我們聽中音,納和聲,出嘉言,修正德,才是中正之道。再回頭看看目前社會上的所謂流行音樂風潮,你能不憂心忡忡嗎?

(取材自《國語·周語下》)

──轉自《正見網》(http://www.dajiyuan.com)