贝尼尼的罗马(上) 巴洛克建筑艺术的辉煌

1527年,一场史称“罗马浩劫”(Sack of Rome)的兵灾摧毁了罗马城内文艺复兴时期兴建的大量建筑。这场浩劫因教宗克勉七世(Clemens PP. VII)与当时的强人——神圣罗马帝国帝王查理五世(Charles V)的权力之争而起,为罗马带来了史上最严重的文化惨剧,也让罗马永远失去了意大利文艺复兴中心的地位;一些史家认为,这也标志着盛期文艺复兴走到了尽头。

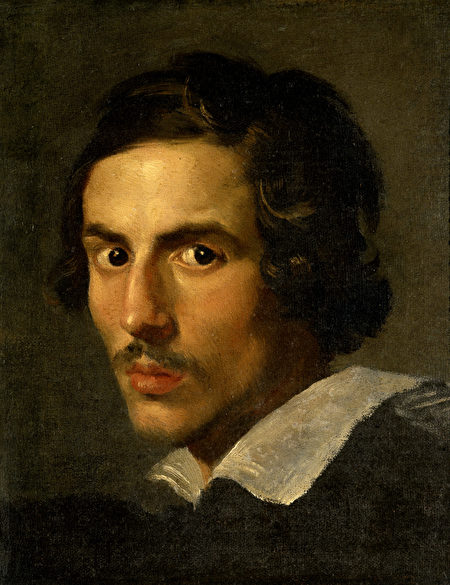

在这场浩劫之后主持罗马城重建的伟大建筑师中,吉安‧劳伦佐‧贝尼尼(Gian Lorenzo Bernini,又名Giovanni Lorenzo Bernini)被誉为“重建罗马的天才”。由他一手设计的典型巴洛克风格的建筑,以及受其风格影响而设计的建筑,布满今天的罗马城。

贝尼尼生于1598年,彼时,历史的脚步正迈入巴洛克的辉煌。相对于很多艺术家潦倒一生的境遇,贝尼尼无疑是被上天眷顾的。他少年得志,很早就在罗马的艺术圈名声显赫,年纪轻轻便功成名就。

那个时候他的成就离不开两个人的赏识,一个是视他为挚友的教宗乌尔班八世(Urban VIII),另一个是对他青眼有加的枢机大主教博盖塞(Scipione Borghese)。今天罗马著名的博盖塞美术馆(Galleria Borghese),就是这位显赫一时大主教的官邸。而如今馆内大量贝尼尼的作品,基本都是受大主教委托而创作的。

巴洛克建筑在立面上的凹凸变化,充满动感的涡卷,整体上赋予建筑以活力和戏剧感,让普通民众更加乐于接近,激发着人们对幸福的渴望。贝尼尼的建筑作品在体现信仰价值的同时,也极富美学价值。

圣彼得广场柱廊

贝尼尼在建筑艺术方面最伟大的成就,当属梵蒂冈圣彼得大教堂(Saint Peter’s Basilica)前环绕广场的柱廊。

1656年,贝尼尼被教宗亚历山大七世任命为教廷总建筑师,接受教宗委托,设计圣彼得大教堂前的广场。这是一个椭圆形广场,教宗每逢重大日子会在这里举行弥撒,而此时广场就成了“观众席”,容纳着四面八方而来的信众。

广场两侧,贝尼尼天才地设计了弧形的巨大柱廊。从高处俯视,两组柱廊宛如伸出的两只手臂,将信徒拥入教会仁慈的怀抱。对于这一杰作,贝尼尼自己也不无得意地说过:“没有比两臂拥抱的姿势更好的设计方案了。”

为了烘托圣彼得教堂大殿的正面,弧形柱廊采用简约朴素的多立克柱式,圆柱每列四根,共计284根,加上88根方柱,营造出宏大的空间感。柱与柱相互掩映,明暗变幻之间,让人体会到庄严神圣的气势。朝向广场的廊顶上,立有140尊基督教殉道圣徒的大理石雕像。

贝尼尼原本设计为闭合的三臂式柱廊,期望信众走过狭窄交织的街巷、穿过幽密的柱廊,恍然从黑暗的尘世踏足明净的天界,获得豁然开朗的体验,

随着进入广场的马路建成,圣彼得大教堂在远处一览无余,由于有悖贝尼尼的原初设想,这条干道也受到学界和民众诟病。

此外,贝尼尼还在罗马设计了许多著名建筑,包括巴贝里尼宫(Palazzo Barberini,和博罗米尼共同完成)、蒙地卡罗王宫(Palazzo Ludovisi)、基奇宫(Palazzo Chigi),以及奎琳岗圣安德肋堂(Sant’Andrea al Quirinale)等著名教堂。

在中篇和下篇,我将会为大家介绍贝尼尼设计的喷泉——以四河喷泉为代表,及贝尼尼在雕塑艺术领域所取得的成就。@*

作者简介»

姜光宇,现居美国,热爱旅行,醉心西方艺术。他曾是中国知名青年演员,因在《雍正王朝》中饰演三阿哥而崭露头角。

责任编辑:苏明真