【大纪元11月1日讯】上下数千年里,“兴亦百姓苦,亡亦百姓苦”早已成为中国社会历史的既成生态,惜秦皇汉武、唐宗宋祖到今朝,这是中国社会运动中唯一“稳定不变”的规律。这里的“百姓”大致上指的是不具有官家及富人身份者,给人一种官家及富人者置身于“百姓苦”之外的感觉。如是,则颇让人看到希望,努力去做富人,即可逃出这兴亡皆苦的历史规律。实际上,上下数千年里,中国富人经历的苦难亦足令闻者悚然。“富不过三代”是中国社会富人的命运运动规律,富人们常常因为有了财产而招致长时间的苦难及屈辱刻骨铭心。这种社会现象亦应引起人们的沉重思考。

最近,缘发表了《经租房的法律地位及其解决出路》文,稿费之外的收获让我颇感意外,半个多世纪前的富人或其后人携文来访者众,来访者见面规律性的是激情叙述他们亲历了近半个世纪的苦。众苦主中不乏历史上名声显赫者及其后人。中国国民党四大元老之一、中国留法勤工俭学运动创始人李石曾先生的后人即是其中鲜例。李石曾后人为要回本属自己的房产,找遍了中国一切他们认为应当起作用的地方,但他们问题的解决仍遥遥无期。他们的问题具有一定的普遍性,故成此文,以期对他们及类他们问题者的境遇能引起有关部门的关注。

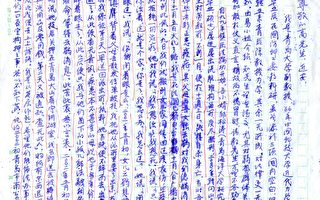

“二十世纪二十年代前后兴起的中国青年知识分子的留法勤工俭学运动,在中国近现代史上具有重大意义和深远影响。它为中国的革命和建设造就了一批人才,他们中间有党和国家的重要领导人和开国元勋周恩来、邓小平、朱德、聂荣臻、陈毅等;有为革命而牺牲的著名烈士蔡和森、赵世炎、陈延年、王若飞、向警予、刘伯坚等;有著名的科学家、艺术家、教育家。他们为中华民族独立、富强的伟大事业作出了永载史册的贡献。”上为1997年4月18日新华社记者胡晓梦在参观《中国留法勤工俭学运动展览》后所书文中的一段话,该文还说:“这个展览共分六个部分,展出珍贵的历史照片、实物、档案资料四百多件。其中有:留法勤工俭学运动发起人李石曾、蔡元培等人及毛泽东的照片与信件;周恩来、李富春等赴法的介绍信及在法国的照片;邓小平在法国的照片及在施奈德工厂做工时的登记卡……。留法勤工俭学运动发起人李石曾,李石曾,一个在当今中国被很少提及的名字,一个已经很少有人知道的名字。

中国留法第一人

2002年11月9日,法国《欧州时报》刊载署名高远的《中国留法第一人》的文章,引文如下:“李石曾,出生于公元1881年。父亲李鸿藻,任过清朝帝师,工部、兵部、户部、礼部、吏部尚书、军机大臣、协办大学士,是显赫一时的晚清重臣。李石曾3岁时曾随父亲入宫觐见慈禧太后,跪拜进退,礼仪得体,慈禧大悦,抚摸他的头顶说:‘此子将来定成大器’”。

公元1900年,八国联军攻入北京,圆明园的大火烧醒了中国,少年李石曾看到清延的无能和官员的腐败使国家“一无宁日”,百姓陷于疾苦,感到要振奋图强,势必先向西方寻求科技和改革制度才行。

他动了留学之念,便以世交晚辈的身份去贤良寺晋谒当政的李鸿章征询意见,得到李的赞许和鼓励。李石曾原本打算去英伦,因为当时清朝禁止人民出国,他便被安排在正要出使法国的钦差大臣孙宝琦的名下,以随员的身份到达了法国。李石曾于是成为了华人留法学生和华侨在法创业的第一人。

李石曾到达法国,有感于国家的现状,欲先学习军事。因身高体重的原因而改学农科,之后又在著名的巴斯德研究所、巴黎大学攻读生物、化学等科。

按说,李以父荫,已具有功名前程,留洋学成回国,有朝野旧关系,顺理成章就可做官。但李负志做事不做官。

1905年,他在巴黎发起“进德会”,提倡不为官。不置私产……开一时风气之先,且终生恪守不移。他不仅放弃为官坦途而不惜,相反结交当时的进步分子,如蔡元培、吴稚晖、张静江等。

1907年,李石曾结识了孙中山,加入“同盟会”,“孙称李为友,不以会员待之”。李石曾学农,对大豆深有研究,用法文编著的《大豆》一书轰动一时,引起了西人对豆制品的兴趣。他把国人生活中的宝贵食品——豆腐介绍到西方,并邀同窗乡友齐笠山在巴黎创设了一家“豆腐公司”。为使当地人领略“无味道的豆腐”的真味,他在巴黎蒙帕纳斯大街破天荒地创设了法国第一家中国餐馆,名为“中华饭店”(在欧洲恐怕也是首创)。“豆腐公司”的创建,不只是一项简简单单的公益事业,它为后来漂泊欧洲的国人提供了做工创业的机会,更引发了一场影响深远的留法勤工俭学运动。

1910年左右,欧洲各国由于工业的发展,一些国家纷纷到亚洲(尤其是中国)掠夺人力资源。此时的中国正处在外侵内斗的动荡时期。山东、河北、浙江、闽粤等沿海或内陆地区的人们为了活命,漂洋过海来到欧洲。

由于没有任何协议,到来的人们只能去卖苦力,备受欺凌。李石曾一面安排乡亲做工,一面又通过私人关系使中国政府与欧洲各国会签有关协议,为民众争取到了一些最基本的权益。

1914年第一次世界大战爆发,欧洲陷于一片混乱,李石曾痛心于国家不顾贫苦百姓的死活,又深感个人之力单薄。1915年,他在巴黎发起成立“留法勤工俭学会”,欲吸引中国有志无力的志士青年来法留学。“勤以做工、俭以求学”,轰轰烈烈的“留法勤工俭学运动”即此拉开序幕,揭开了中国近代史和百年留学史的新篇章。

李石曾1915年在法国成立“留法勤工俭学”。他与法国的热心教育者班乐卫、穆岱等人以及中国教育界人士蔡元培、吴稚晖等分别在里昂、北京等地设立分社,为国内有志青年赴法留学做好准备。

至第二年,“留法勤工俭学会”已接待百多位留法学生。此行动虽是“勤以做工、俭以求学”,但仍有很多贫寒子弟无力出洋。于是,李石曾又发起成立“法华教育会”,在其家乡河北省高阳县设立勤工俭学预备班,名为“留法工艺学校”。学校1917年开始招收新生,校内设有实习厂,让学生学习简单的工艺技能。李石曾又与法船公司交涉,凡持有“法华教育会”证章的学生,船票一律半价。他还同法国各处工厂商洽,安排学生做工,并亲自教授课程。

在李石曾、蔡元培、吴稚晖等人的推动下,留法勤工俭学运动形成了全国规模的热潮。此次空前的留法勤工俭学运动,无论在中国的政治、科技、教育还是文化、艺术等各个领域皆造就了无数栋梁人才,其中有后来成为中国政界领袖及要员的周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻等;科学家有钱三强、严济慈、张竞生;艺术家李健吾、常书鸿、潘玉良、林凤眠等,各种优秀人才不一而足。

李石曾早年此一别开生面的创举,为国家培植人才远大之功绩实不可没。他不仅扶助乡亲安排创业,发起勤工俭学运动,成为开拓华侨地之先河。还开辟了中法文教、科技、经济、建设交流之先驱。他一生创办中外60多项公益事业,如创建中法大学、中国农工银行、中法工商银行、上海及日内瓦中国国际图书馆、世界书局等,但其终生无一私产。李石曾大半生奔波于欧中之间,曾担任北京大学教授,创立中央研究院、北平研究院,出任故宫博物院院长等职,在国民党内被尊为四元老之一。

李石曾1956年定居台湾,1973年过世,终年92岁,葬于台北阳明山。

与故宫博物院的故事

1924年,冯玉祥将军等囚禁了北洋军阀头子曹锟,并推任黄郛为代总理。新成立的国民政府当机立断,决定令清末帝溥仪从紫禁城宫中尽快迁出,并委派时任北京警备司令的鹿钟麟会同李石曾(煜瀛)等前往溥仪处磋商。溥仪迫于形势,当即表示愿意废除尊号,准备出宫。事后,国民政府为此成立了“清室善后委员会”。聘任李石曾先生为委员长,鹿钟麟、江兆铭(精卫)和蔡元培等为委员。“委员会”成立后,一方面积极清点清宫文物,一方面筹备“故宫博物院”。经过近一年的努力,在排除了重重阻力和困难之后,一件石破天惊,永远彪炳史册的大事终于在神州大地上出现了。1925年10月10日下2时,“清室善后委员会”在逊清皇宫北面之神武门上嵌上了李石曾先生手书的“故宫博物院”五个擘窠大字的青石匾额,以此宣告了故宫博物院的诞生。这处昔日皇家禁地的对外开放,使得各种深藏不露、年代久远的文物、建筑最终揭开了她们那神秘的面纱,呈现于世人面前。据文献记载和亲眼目睹过开幕盛典的老人们的回忆,当日,“故宫博物院”的匾额下及乾清宫前的广场上,万人攒动,摩肩接踵,凡阶无一虚隙,足见广大民众于这民有民享一天的来临,怀有多么渴切的企盼!

故宫博物院成立后,北洋军阀和清延保皇势力相互勾结,演出了一幕幕“复辟”丑剧,同时故宫内保存的大量文物了到遭到掠夺性的破坏,许多奇珍异宝不知散落、流失到何处。直至1949年解放以前,由于国内战火不断,政局动荡,新生不久的故宫博物院一直在风雨飘摇中勉强苟延残喘。解放后,“故宫博物院”真正回到了人民手中。但在那场史无前例的浩劫中,“故宫博物院”居然被关闭长达十年之久。在此期间,尤为令人痛心和遗憾的是,作为“故宫博物院”成立标识物的巨幅青石匾也竟然荒唐地被强行更换了,这里被更换掉的岂止是李石曾先生亲书的巨幅青石匾额,历史的真实及真实的历史同时被强行“更换”了。

数十年来,在祖国大陆、港台和欧美许多国家,有关当年故宫博物院成立和李石曾为此挥毫题匾的轶闻趣事一直在不少人中间广为流传,有的还被多次公诸于报端。近年来,在台湾所出版的研究故宫博物院发展史的大量专业文献、资料和书籍中,均记载介绍了关于故宫博物院匾额的来历和悬挂时的盛况。

李石曾先生的外孙,侨居法国的朱敏言第一次面见我时深情感言:“大陆改革开放后,我曾多次回国探亲、观光,耳闻目睹了很多令人倍感振奋的事情,而老字号店铺旧匾额的恢复和著名景点名人题字碑刻的再度开放便可列为其中之一。在此形势下,我有信心期待着祖国的进一步改革开放,也企盼有关部门不应仅以李石曾系国民党元老,晚年去了台湾等为由而阻止将‘故宫博物院’成立标识物的匾额重张于世。我认为,还历史的本来面目,促进国家统一应脚踏实地,从一点一滴做起;海峡两岸的故宫博物院合二为一之日,定是祖国实现全面统一之时”。老人言之时意切情深令闻之肃然!

李石曾先生在京有私产

我拜读的多篇有涉李石曾先生生平业迹的文中均有李先生终身无私产之说,事实上李石曾先生在北京有私有不动产,确实的情况如下:

北京市宣武区原丞相胡同3号、甲3号和4号房产的三分之一,共计42.5间,解放后被政府代管。上世纪80或90年代为修建“两广路”,在李家后人完全不知情的情况下被拆毁。经先生后人的多经交涉、经最高法院裁决后,才领到少得令人饭喷的“落实政策房价款”。

1930年,李石曾(名煜瀛)、姚同宜(夫人)二人在原北京月牙胡同3号(今地安门东大街84号)购买了住宅一所,(房屋百余间,占地约十亩,现主要原房仍在)。

1937年,“七七”事变后,此住宅被日军抢占。李石曾、姚同宜及其他所有家人均远赴法国。

1945年,抗战胜利后,原房得到归还。当时,因李石曾主要在上海工作,姚同宜已于1940年在法病故,李宗伟(李石曾、姚同宜之子)一家仍侨居在法国,所以该住宅便由李亚梅(李石曾、姚同宜之女)、朱广才代为管理。1947年,朱广才临时去台湾期间,又将其转托朱广相暂时看管。

1949年,朱广相被迫将此住宅租给中国科学院,中科院占居至今不予返还。

经查实,李石曾先生在抗日战争爆发前的近20年时间里,先后在北京西山地区建造或购置共计5处房产。解放后,这些房产均为政府代为管理。遗憾的是,在文化大革命中由于家中被非法查抄,有些房产的契约和其它许多物品都被抄家者付之一炬,家中未留下任何可资证明的书面材料。

1980年,李石曾后人在解决李石曾先生其它财产遗留问题的过程中,从北京市中级人民法院的人员处获悉,李石曾先生在北京西山地区尚遗留有5处房产,说这些房产在解放初均由政府代管。几年前,朱敏言先生利用回国探亲的机会,对李石曾先生在北京西山地区的房产曾做过一些实地考察,得知当年的一些房屋尚存并被继续使用(如在北安河地区的百柿山庄),但相当一部分因年久失修已经倒塌。其曾经去北京市海淀区房管局房政科查找这些房产的档案资料,但被告知西山地区旧时有关房地产的敌伪档案材料不在该处存放。

最近,北京市高级人民法院档案库向朱敏言提供了解放初期国家对李石曾先生在北京碧云寺公园附近的一处房产实行代管的判决书复印件,但其余被代管房产的详细情况仍不清楚。

朱敏言先生告诉我,近年来,随着国家各项侨产政策(包括私有房屋政策)的逐步落实,他们又似看到了希望,但由于历史的原因,迄今为止,他们不可能提供有关李石曾先生在北京西山地区的房产资料的进一步的信息。在这方面,他们理应得到政府的帮助。朱先生说,作为李石曾先生的后人,他和他的亲戚们将万分感激。

朱敏言先生的父亲朱广才、母亲李亚梅皆为旅法归侨。1931年,他们在北京市王府大街36号(原)购置了住宅一所(共有住房54间,铺面房为3间)。朱敏言先生和弟弟朱敏行、妹妹朱敏达均出生在那里。

1947年,因其父亲短期去台湾工作,全家迁居台北,该住宅暂由其伯父朱广相代为看管。

1950年,朱家全家回到北京。因当时朱广相已经将此住宅的前院和中院租给罗马尼亚大使馆,他们全家便只能暂住在位于北京市东城区地安门东大街33号的朱广相家里。

1958年朱广才夫妇被迫将这一院落全部交给房管局进行经租处理。

1988年,在朱家根本不知情的情况下,该处房屋被整体拆除,改建为王府井饭店。

就这样,在“改、占、变”过程中,朱家这处在国内作为侨产的唯一住所,最后竟然连自住房的权利也被彻底剥夺,变成一无所有。无论是按照当时的侨产经租政策还是目前所执行的各项侨务法规,这都是于理不容、于法相悖的。

多年来,朱敏言先生和妹妹朱敏达均侨居在法国,现已退休。考虑到年龄和身体状况等原因,他们亟盼早日“叶落归根”,回国定居。为落实国家有关侨务政策,免除他们过去因居无定所,每次归来都暂栖身于亲友家所带来的身心困扰,特要求有关部门首先发还他们早应得到的自住房产权,并尽快对他家在北京市王府大街36号(原)的其余房产问题给予合理的解决,但有关部门置若罔闻。

解放以后,在“经租”、“代管”、和“价拨”等诸多名目下,李石曾先生及其后代的所有房产均被夺走。目前,他们在北京居然到了房无一间,只能栖身于宾馆或寄住在亲友家的地步。如:当李爱莲(李石曾之孙女。现住台湾)来京观光时,只能到东直门外的一家旅馆解决住宿问题;李尔阳(李石曾之孙,现住法国马赛)来京时,也不得不到华侨大厦投宿;朱敏言(李石曾之外孙,现住法国马赛)一家每次来京均寄住在自己的子女家里;朱敏达(李石曾之外孙女,现住法国巴黎)来京更是居无定所,时常轮流在几家亲友的沙发上过夜。

有人愤愤然,说发生在李石曾后人身上的事情是如此的不合理,有关部门应尽早结束这种情况,归还本属人家的房产,使他们这些海外归来之人有所依托,切实感受到真正回到了自己的家乡。而现实情势是,始行于五十年代政府执行的代管经租房的作法时至今日仍执行不辍,这种被持续了几十年的无论从法律、情理、道义方面均令文明社会难以启齿的存在至今未有“求真务实”地去面对的迹象,这种情势的存在及继续,致多少无辜的有产公民及其后人身临精神及心理痛苦的深渊,李石曾后人的境遭仅为冰山一角。在李石曾先生创留法勤工俭学100周年之际(1902年--2002年),在中法热交文化年之际,在法兰西大地上,法国各界与李石曾后人一道开展了形式多样的纪念活动。在美丽的蒙达尔纪市,市政府决定将该市的一处主要的交通路口,命名为“李石曾十字路口”并举行了命名庆典仪式,以纪念和颂扬李石曾先生为中法两国在科技、教育和文化交流领域所建树的丰功伟业和做出的卓越贡献。据了解,以中国人的名字命名一处公共地址,特别是以世界上其它国家的人名命名一处十字路口,这在法国历史上尚属首次。令人难以置信的是,在李石曾先生的祖国,别说专门的纪念庆典,李石曾先生后人回国后屡屡就归还政府代管并非法占据的祖房奔走仍处在一个看不到尽头的状态中。我们不应拘泥于机械的做事,我们的做法所昭示的价值则是更应当多多思考的东西!国家有能力归还李家的祖产,如是,国家不会因此失去更多,国家也有能力不去归还李家的房产,如是国家将失去的更多。@

(http://www.dajiyuan.com)