荷蘭黃金歲月對三個藝術家的反思(中)

亞里斯多德的沉思

林布蘭特的收藏家來自各種階層,他的銅版畫遍及歐洲,他繪畫的主題多樣本身又是收藏家,與荷蘭當時的藝術經紀人也是畫家阿德里亞恩(Adrian Jansz)合夥了多年,買賣藝術品,這張「亞里斯多德對著荷馬詩人雕像沉思」是來自義大利西西里的貴族訂製的,記載說買家由林布蘭特自訂主題。我們不知道他為什麼選這個主題?研究他的史家說自1641年林布蘭特藝術生涯已走下坡,經濟情況很糟。此畫創作於1653年,是他接近破產的時間。這張畫有點不尋常與他其它的作品主題不同。林的一生跌宕起伏從榮華到窮困、喪妻喪子、官司纏身,此作是林布蘭特用來沉思與自省?

「畫中亞里斯多德身上掛著金鍊,一手握著金鍊一手撫摸著荷馬沉思。金鏈子上刻著他的偉大學生亞歷山大的名字。這是他最榮耀的事?還是思量完成《伊利亞特》和《奧德賽》兩部史詩的荷馬榮耀?盲人荷馬完成不朽留世名作,亞歷山大武功蓋世,如今灰飛煙滅,林布蘭特是在反射自我的問題嗎?」──Adam Eaker(策展人的話)

林布蘭特‧凡‧賴恩(Rembrandt van Rijn.,1606─1669)的戀戀風塵

今天「林布蘭特」幾乎成了荷蘭的象徵,從牙膏到嬰兒用品都有以他為命名的商品,還有酒店餐廳與藝術相關的產品就更多了。事實上1669年在他離世後,近乎一世紀之久,他是被遺忘的。他的畫不但樣式繁複且多產,人們估計他一生中完成的作品有六百幅油畫、四百張銅版畫、兩千張素描,九十幅自畫像(包括學生複製他的)。三十年前在德國舊書店中還可以找到疑似他的銅版畫。他生前三分之一的歲月曾擁有藝術帶給他的聲名與財富,但是生活揮霍與無度,最後卻在貧困潦倒中收場,後人連他埋葬的地方都找不到。我們今天看到的「林布蘭特」是十八世紀中葉才被人們重新發掘出來,並且透過專門成立的機構一將他的畫作整理再問世。

幾百年以來西方學者、畫家們對林布蘭特的畫作一直有爭論,直到了十九世紀下半葉他受到浪漫主義與現代派藝評、藝術家的推崇,自此就再也沒有失去他在藝術界的地位。讚譽聲很多,質疑的也有,讓我最震動的評語是十九世紀英國藝術評論家、畫家、作家,也是美國前拉斐爾派(American Pre-Raphaelites)之父:約翰羅斯金(John Ruskin,1819─1900) 的一段評語:「最好的畫家目的是在陽光下畫出他們眼見中最美好與珍貴的東西,而林布蘭特卻用強烈的裸光畫出他所能看到最骯髒的東西」(注三)。當讀到羅斯金這段尖銳的評語時,有種我心戚戚焉的紓解,羅斯金說出了自己不太確定的想法。後來發現十八世紀、十九世紀也有類似的評論。

林布蘭特受過良好的教育與繪畫訓練,早期的畫是細緻寧靜的,尤其肖像畫,或許是出於市場與顧客的需求,也是成就他財富的來源,林布蘭特的技巧非常好毋庸置疑。中年後他的畫作起了變化,畫面上瀰漫著一種濁世的粗糙感,畫中的光亮處不是自然的光線更不是聖光,像是向世人宣告「這就是我看到的世界」很陰暗,很粗糙。

幾張受聘而作的大型作品,如「解剖課」(The Anatomy Lesson,1632)承繼了北方藝術的冷靜與理性。十年後的「夜巡」(Night Watch,1642)筆觸粗獷人物呈現一種動態不安的進行式,活像當今的電影場景,事實上他的繪畫風格確實影響了後世。這「夜巡」也是後人給它的命名。研究他的專家發現他畫的不是夜間,而是士兵從暗處走到陽光亮處的那一瞬間,這與畫家用的顏料有關,隨著時間的流逝色調質變了。難怪羅斯金說他用裸光畫出最糟的東西,雖有些苛刻但指出了其關鍵問題。羅斯金熱愛古典藝術倡導繪畫要向自然學習的人,當然不會喜歡「林布蘭特的光」。

林布蘭特畫的個人主觀世界的光卻吸引了許多近代藝術家。包括稍早的德國浪漫主義文豪歌德(Johann Wolfgang Goethe)、法國的歐仁‧德拉克魯瓦(Eugène Delacroix,1798─1863)、西班牙的哥亞(Francisco Goya,1746─1828)、現代派雕塑家羅丹(Auguste Rodin,1840─1917),甚至梵谷(Van Gough,1853─1890)和當代英國的迪米赫許 (Damien Hirst,1965─迄今)。有意思的是羅丹還自覺不配與他相提並論。看看羅丹的雕塑再看林布蘭特晚期的自畫像,還真有許多共通之處。

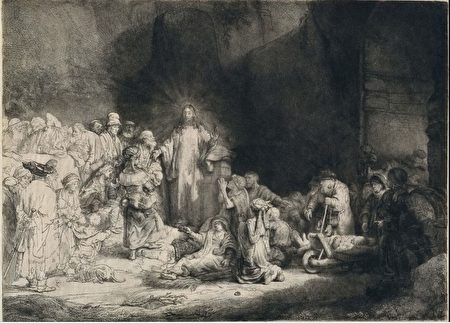

林布蘭特有許多學生,有些自畫像應該是學生臨摹的,研究他的人斷定至少有四十幅油畫自畫像,還有用蝕刻版畫十三幅有他的署名。最近有人又找出來更多他的自畫像。他有一項大貢獻是將銅版畫成為一種藝術創作而不僅是宣教媒材,使得版畫有了更寬闊的路。這些版畫很多是直接刻在銅版上(dry point)。林也畫了許多有關聖經故事的主題,若不是看標題一時還不能聯想畫的是聖經故事呢,就像是鄰家發生的人與事物,他喜歡用住在猶太區域裡的鄰人當模特兒。他的聖經故事看起來「現實」感很強,塵土味重,與文藝復興時的聖經人物相去甚遠,藝評家說他無縫地融合了塵世與精神。另種解讀可說是把神俗世化了。

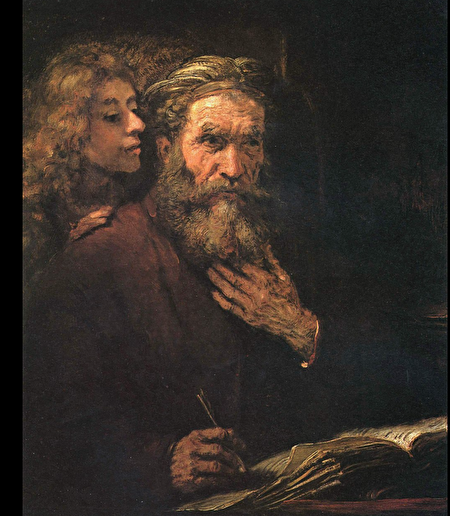

多年以來我在各大美術館看過許許多多林布蘭特的畫作,紐約大都會以及隔不到十條街外的弗利克美術館(Frick Collection)都收藏著他多件畫作,人們最為津津樂道是他晚年的自畫像、波蘭騎士、羅浮宮的「聖馬太與天使」(St. Matthew and the Ange)。第一次看到「聖馬太與天使」這幅畫時很難與聖經中的使徒、天使聯想。這些畫像有如堆積了厚厚的塵土,滿是風塵,傳遞了林布蘭特的生命充滿哀傷、虛空、苦澀或許尚存有對塵世的悲憫。這恐怕也是近代藝術家推崇他的因素。

畫家已離開了神、古典、理想傳說,訴說的是人掉落在凡間的故事。「現代主義」可以說是自林布蘭特就已開始了。荷蘭因海上貿易使得社會經濟迅速致富,對「藝術」的需求普遍了,繪畫與現實主義結合,這與當時的社會結構有著顯著的關係,商業蓬勃且物資充足,從事畫畫的人多了,畫的多半是與日常生活有關的主題。黃金時代的荷蘭在短短的二十年中創造了上百萬大大小小的畫作(注四)。在這種商業大潮流中,十七世紀的荷蘭畫家不再像是文藝復興時期的藝術家那樣,將古典學養哲理的內涵視為必備的基礎,大多是隨波逐流與社會同流加上生活上的混亂。(待續)@

注釋:

注三: 華盛頓特區美國天主教大學出版社,2016年,第二頁。

注四:荷蘭藝術研究機構統計此期畫作量有八千到一百五十萬之多。

——轉載自《藝談ARTIUM》

(點閱【荷蘭黃金歲月對三個藝術家的反思】系列文章。)

責任編輯:李梅#