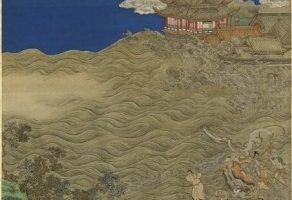

华夏文化是神传文化,文化的起源是仰望上天的,信仰为本,道德为尊,是一种天、地、人为一体的文化,是整个自然和人类大和谐的文化。因此古人敬天信神,“观天道以应人道”,人类的文化与信仰相伴而行,辉煌灿烂的文明中无不闪耀着信仰的光芒。

从世界史来看,几乎所有古老的民族都是信神的。中国是神传文化的中心,因此这个地区又被称作神州。华夏文明之所以长期繁荣、世代传承,这主要得益于中国传统文化所蕴涵的崇高智慧,“天人合一”的宇宙观和道德观,儒、释、道三家思想交相辉映,规范着人们的思想意识和行为,使敬天、敬德、修身、爱民等道德理念深植人心。

道,即宇宙规律,是传统文化中各家学说、各个学派的总归宿和最高境界。无论研究哪家思想、学说,首先要把握传统文化的整体精神,一切宗教信仰和正信的核心都是教人向善,宗旨是按照宇宙规律去做,达到人与宇宙的和谐,否则就不是正教。

古人认为,宇宙是生命的宇宙,“道”是万物之源,是永恒不变的,人要长久,就必须人道去符合天道,人心合天心,即“天人合一”。例如老子对道的感悟,“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆。可以为天下母。吾不知其名,字之曰道”,而老子的清静、无为则是指示万物复归于道的最佳状态。

孔子说:“惟天地万物之母,惟人为万物之灵”,认为天是道德观念和原则的本原,造就并赋予了人仁、义、礼、智本性等;佛家讲佛法无边,慈悲普度众生,使人通过佛法修炼回归神圣庄严的天国世界。

人不能离开信仰,否则将找不到心灵的归宿,失去人生的意义和价值。信仰是人们对宇宙真理的极度信服和尊重,并以之作为行动的准则,在任何时候、任何环境中能够始终保持的坚定信念。

中国文化强调“悟”的过程,人在社会中,如果被物质利益所迷惑,失去了信念层面上的“悟”的内容,就会陷入迷惘状态,只相信现实的享受,不相信未来,没有个体自我意识觉醒,没有敬畏的对象和价值标准,没有心灵的约束,便会为所欲为,最终失去道德的底线,所以传统文化中讲要“悟道做人”。

表面上的法律条文只能约束人的表面行为,却不能使人内心敬畏和信服,在别人看不到的时候可能还会犯法。而道德是约束人的心法,一切正教通过唤醒人们的良知本性,对人生真谛、生命乃至整个宇宙的意义、归宿等有正确的认知,来帮助人们达到对于道德意识的高度自觉,帮助人们从功名利禄的贪欲中超脱出来,努力实现道德的完善,使真正的自我生命有美好的未来,从而获得真正的幸福并得到神明的庇佑。

正教认为上天主宰着一切,人要信仰虔诚,心存谦卑,因为上帝创造的一切人在他面前没有可以夸口的,往往成就越大的人越是柔和谦卑,越能证悟到不同境界的理。

文化是民族精神的载体,信仰和文化是分不开的。儒、释、道三家,都有一个共同思想,那就是认为上天赋予了人德性,儒家称之为人的本性、恻隐之心或良知;道家称之为神性;佛家称之为佛性,人可以通过教化而为善,通过修身以达天人合一,人神一体的境界。

从儒家看来,强调崇仁尚礼,谦和恭敬,认为“天心存仁”,揭示了“人心不仁,天心不佑”的天地之理,注重用道德礼仪实现对社会秩序的维护,凝聚着“仁者爱人”的博爱意识、“以天下为己任”的社会责任感和“天将降大任于斯人也”的历史使命感等,通过修身可成贤成圣。

从道家看来,“人生而静,天之性也”,人要修真养性,返本归真,思想上淡泊名利,清心寡欲,才能做到静则生慧,最后修成真人;从佛家来看,佛性人人都有,由于在世上迷失了本性而不自觉,通过修炼、不断升华可修成佛,得到善果。三家思想都告诫人们:敬天信神,修德向善,相信善恶有报的真理。

历史上的道德高尚之人,都是真理和道义的实践者、传播者和修身的典范。如上古“五帝”顺天而治,修身证道,使当时的人们都自觉信仰尊奉大道,天下清平而祥和;三教圣人教化众生,对后世产生了深远的影响;许多先知、先觉和高人通过观察天象,能预知世间大事的发生。

如诸葛亮写了《马前课》、邵雍写了《梅花诗》、刘伯温写了《烧饼歌》等;唐太宗严于律己、虚怀若谷,开创了“贞观之治”的一代天朝盛世;再如陶渊明、李白、杜甫、白居易、王维、苏轼等文学家也同时都是修炼人,他们无不追求自己的理想与天地之道相一致,他们对人生真谛、宇宙的感悟及所取得的卓越文学成就无不体现出其高洁的人品,崇高的信仰是其成就的关键。

中国古人对天有着无限的崇敬,相信人是神造的,神传文化给了中华民族伟大的生命力和内在的凝聚力,正统信仰成为中华民族的内在精神,积淀了深沉广博的传统,这些都引导着人们以道德水准衡量一切事物,以正确的态度认识“善”与“恶”、“正”与“邪”这些原则性问题。

--转载自明慧网