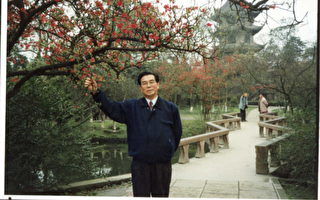

【大纪元2月11日讯】简介:杨春光,诗人、诗评家,1956年12月28日出生于辽宁省盘锦市。1976年底,应征入伍入学中国人民解放军洛阳外国语学院。1980年,被分配至部队从事军事情报工作,先后历任三局情报参谋、某集团军情报室主任、某师军史干事、某团政治处干事等职。1985年底,涉足诗坛。1986年3月,创办并主编全国解放军第一家军旅诗歌报《新星诗报》。1987年初,在海南岛主持召开全国文学社团首届大联合会并当选为主席。1989年春夏之交,作为军官亲身参与学潮平暴后期的活动,并于“六.四”平暴前后写作抗暴诗歌《太阳与人和枪口(组诗)》。1989年9月9日,被公安部门秘密逮捕入狱。1991年获释出狱后,致力于后现代先锋诗歌的写作和理论研究。1994年3月,与高鹏举在河南创办《空房子诗报》。1996年~1997年,编选和出版《中国当代青年诗人大辞典》等,后被公安政保部门截货并全部(3000册)没收销毁。1998年9月~10月,只身投入辽宁组建中国民主党的活动。1998年10月11日,在辽阳遭暴徒袭击,险些丧命。2002年8月,在郑贻春的资助下,购买二手电脑上网,与海内外知识群体接轨。2002年年底,被设于美国纽约的“世界自由作家评奖委员会”提名为2002年度候选人之一。现为自由撰稿人,著有诗稿数百万字,因其“斗士风格”,被誉为“大陆李敖”、“当代李逵”。本访谈录经杨春光先生亲自核对后发表。

■杨春光访谈录(上)

(一)整整“活埋”二十年

杨银波:结识了郑贻春之后,我才知道你的情况。你被大陆埋葬得实在太久,你也讲过“杨春光的时代还没有到来”的话,2004年你看有没有戏?

杨春光:是的,我被大陆专制主义主流媒体几乎整整封埋了二十年;况且我一直没有死,我是作为一个顽强活下来的人而被他们“活埋”的。直到2002年8月,我才在我的挚友郑贻春先生的资助下,购买了二手电脑上网,于此才先后与国内的前卫诗歌理论家、新锐学者张嘉谚和流亡美国的著名英雄诗人黄翔以及流亡自由作家铁风等取得联系,使我逐步与海内外的先进自由民主知识份子接轨,这样我被封埋的主要代表作品才开始在海内外网络上得已出现。在这以前,我的主要作品或代表作,全部被大陆的官方、民间和知识精英们共同拒绝。现在到了网络时代了,这相对于印刷时代要自由得多了。即使是专制权力当局怎样封杀网络上的自由民主声音,但网络时代毕竟不会像印刷时代那样,是一块钢板毫无缝隙了。自由民主声音只要不惧怕危险就能表达出去,而在印刷时代就不同了,你就是不怕风险,你也表达不出去。从这个意义上讲,2004年,“杨春光的时代”还是不能完全到来,但相对会开始启动。所谓“戏”不会太大,但可以上演了。

(二)大陆李敖

杨银波:东海一枭评论你的“文字功力,也非常精深,超过李敖”,但李敖与中共之间的问题时常受到政论家和历史学家的批评,而现在你又成为“大陆李敖”,觉得是悲还是喜?

杨春光:东海一枭是我的知音之一,也是我非常敬佩的人士之一。他说我的“文字功力,也非常精深,超过李敖”,这是对我的夸奖和鼓励。我对李敖也非常推崇和敬佩,他的毫无顾忌的文化批评精神和自由斗士姿态,对我深有影响和鼓动,但他对中共极权者的缺乏批判和青睐,是我所不齿的。他似乎还没有看清这样一个事实,那就是中共当局利用他与台湾国民党前当局的不屈不挠的抗争来大做文章。中共把他的著作在大陆抢先风糜出版,这是中共的文化阴谋,企图借助李敖来达到中共打压分化国民党前当局和台湾知识精英界的政治目的。因为李敖主要是一个斗士,他的文章还很少或没有公正客观地对共产党和国民党这两个专制集团加以理性的区别,其实他们的前者与后者的本质区别就在于:前者是“根本不要民主”或者“有没有民主”的问题,而后者是有民主纲领但又不实行民主政治的“有多少民主”的问题。

杨银波:也就是说,李敖的文章缺乏对中共极权本质的认识和对其事实的深入揭露与批判。

杨春光:不是“缺乏”,而是“严重缺乏”。他只是从感性认识上,从中共对他言论的极为宽松的感恩待德的这一面来看待中共,因此李敖对中共的这个比较犬儒的一面,是我们真正自由知识份子所必须批评的。在这一点上,李敖与金庸有某种相同之处。但不同的是,金庸是“真正的犬儒”,而李敖只是对中共有些“不慎的犬儒”,整体方向还是一个自由斗士和文化先锋。不管怎么说,李敖给大陆知识份子界还是一个斗士先锋形象,给我个人正面的东西远远超过那一点瑕疵。而大陆中共当局对李敖的放任、默许和某种宣扬,这是他们自我作聪也是自我作蠢的自食其果。他们的文化阴谋有对国民党前当局的打击成功的一面,也有其重大失败的一面,这就是给大陆知识份子树立了对威权体制勇于批判和斗争的精英榜样,由此也开启了自由民主的文化批评先锋风貌。中国当局也似乎对自己的这一文化的失误有所察觉,并在后期开始调整,在公开媒体上再没有对李敖的宣扬了。随着国民党作为执政党的结束,中共对李敖就更加没有任何利用的必要了,所以现在基本上在官方完全打掉了对“李敖热”的宣传机器平台。综合这个正面意义来讲,我认为我能成为“大陆李敖”,还是喜甚于悲。

(三)当代李逵

杨银波:好,下面要谈的就是“当代李逵”。李逵可是拒绝招安的代表性人物啊。

杨春光:是的,我历来推崇李逵拒绝招安的绝不投降的革命到底的精神。我从小就读《水浒》,恨透了宋江之流。我每一次走向悲剧的一步,都是我自明的,绝不是无意识的结果。按中共的传统接班人意识,即“根红苗壮”,我是最符合的,也是最具条件的。像我这一代,40岁~50岁的知识份子,现在正是执权大握的时候。我的大学毕业的同学,现在都已经是师级干部了。即便是我在家乡的中学同学们,也大都已是地方政府的处级干部了。我如果不是自明走向悲剧,我的条件和资格当然都比他们好得多。在部队我登上诗坛后,很快就在军队军旅诗人中出了名。1986年,沈阳军区特别调令我去沈阳军区政治部文化处做专业军旅作家,可我当时正在主办民间军旅诗报《新星诗报》,就毫不犹豫地拒绝了当专业作家的升官发财的机会,这对别人来讲肯定是千载难逢的提拔之路,但我却坚定地走向了民间的业余创作之路。我还因此在部队党员生活会议上历次受到“不服从领导分配”的严厉鉴定批评,被大家称为书呆子和老傻冒。

杨银波:据说不久之后你还遭到了邓小平的点名批评。

杨春光:那是1987年的事情了。当时在海南岛召开全国首届文学社团大联合会,本来我接到通知时,已经被当局严令取消,部队首长也严令我不要再去,如果去了,那么会影响到我的已经把我纳入的“后备突击破格提拔的领导干部”的人选之一的结果。结果我还是选择了“擅自前去”,因此遭到邓小平的军内公开点名批评,并在全军上下公布对我进行党内严重警告和行政降职降薪的处分的通报,我因此遭到了半年软禁不说,还在政治上从此受到了严密监控和不再被重用的人生压制,也从此完全成了民间异议人士,在诗歌道路上走向了彻底的地下,成为了民间诗歌运动的“匪首”。

杨银波:然后你这个“匪首”就一直发展到写诗抗暴。

杨春光:是啊。我公然站出来写诗抗暴,这是在1989年天安门枪响镇压并且已定性为“反革命”的失败之后的事情了。当时我正处在从部队到地方的转业移交之中,也是我的部队一位知心首长,他现在是总参的首长之一,他看我在部队实在不能受重用了,就帮我活动军区。因为我是军事学院毕业的情报人员,原则上不经军区特殊批准就不得转业。他当时准备将我转业到地方,好交给他的一位老战友,也就是我家乡新任市委书记的手下,以便转业的时候再重新重用我,并准备先安排我做文联秘书长,然后再提我为市委宣传部长。这位书记非常开明,也非常欣赏我,要我在“六.四”运动中不要表任何态度,一切等我上任后再从长计议,并准备把我家乡变成新的文化城和诗歌城。开始我也是这样克制着自己而没有参加“六.四”运动,可枪响后我再也坐不住了。在这一历史关键时期,我一定要表达我作为一个知识份子的基本良知和态度,结果我遭到了逮捕,很清楚地认识到我失去了在地方东方再起的政治机会。我现在也非常明白,如果我继续做“当代李逵”,我就会随时面临“二进宫”的危险可能。当然我会在斗争策略上避免这样的悲剧,可是在结果上,这种悲剧仍然不可避免。不过这种对良知的坚持,对我来讲也是必须的。

杨银波:你当时从情报军官转变为抗暴诗人,这个过程是怎样的?

杨春光:这是循序渐进的结果。我当时的文学写作,完全是由我在边防前线的极度寂寞生活引起的。孤独而简单的部队文化生活不能满足我的精神需要,再加之我一直对文学的偏好,使我拿起了文学创作之笔。通过文学艺术视野的不断开阔,我才对思想哲学等领域开始更深的探索与追究。这可以上溯自大学读书时的解昧极权专制极左思想开始,到我真正拿起文学创作之笔的时候,我才由量变到质变,特别是从召开全国文学社团首届大联合会之后,我才全面放弃极左的主流思想支配。这里有个转折点,那就是部队给我的长达半年之久的软禁生活。当时我的活动都有士兵看护,但唯一充许我去街上看书买书,因为看守士兵原来都属于我的部下,有的就是我的勤务兵。而且他们对我看什么书的内容也不懂,所以就对我放任自流。因为有了这么一个“机会”,才使我有时间集中看了一些自由民主和先进文学艺术界的思想开放的西方书籍,才有了我一次思想上的质的飞跃,也就是从初步有了民主思想的开放者,到具有了一个真正自由民主坚定理念世界观的成熟知识份子。软禁生活从1988年下半年到1989年春夏之交结束,那时正值“六.四”运动开始,所以我在1989年“六.四”运动平暴后期,才真正成熟地参加了“六.四”抗暴声援运动中,才成为了一位具有坚定人权民主价值观的抗暴诗人。

(四)文学革命与社会变革

杨银波:难怪郑贻春最近打来电话对我说:“实际上杨春光就是一位在诗歌中反抗暴政的艺术家。”我想请教,你的诗歌如何“反抗暴政”且还能成其为“艺术”呢?

杨春光:郑始春说我“实际上杨春光就是一位在诗歌中反抗暴政的艺术家”,这一定位非常适应于我。实际上,我也是一直给自己这样定位的。为什么呢?因为一般来说,把社会革命时代称为“枪杆子里面出专制政权”的时代,而把文学革命时代称为“笔杆子里面出民主政权”的时代。专制政权的前提是必须靠封锁言论自由来加以巩固的,而民主政权的前提是必须靠言论自由的充分开放,并最好是以和平手段来实现的,那么文学写作或文学革命说到底就是文化等一切思想新闻言论领域的言论自由开放的革命。西方的民主制之所以完善和巩固,就是因为他们有文艺复兴和文学启蒙的革命运动在先。我们的五四运动的文化启蒙革命则刚刚兴起或根本没有进行下去,就被社会革命运动所悲剧性地代替了,从而使近代的言论自由革命就一直夭折下来。现代的新文化革命运动是“六.四”运动,但仅仅进行了不到两个月,就在惨绝人寰的一片血腥的屠城中走向了悲剧的结尾。除此以外,中国历史上包括孙中山领导的辛亥革命在内的任何打着“为民主自由而战”的旗号的各种暴力革命,最终还是像历次农民起义一样,反了皇帝还做皇帝,反了专制还搞专制。因此,历史这样严肃地告诉我们:我们中华民族从古至今的占主流地位的文化传统里面,尤其缺少的正是这种以言论自由为主旨的文学文化启蒙运动。所以,我们的当务之急不是先要社会革命而后才是文学革命,而是先要文学革命而后才是社会变革。

杨银波:文学革命是否必然导致社会变革的来临?

杨春光:我的看法是:有了文学文化的革命,也就不用愁社会变革的随时到来;没有文学革命的前提,社会的多次民主变革,甚至包括各种革命,最终不是失败就是专制的胜利,再不就是初期民主的难以巩固,或被假借民主的招牌而葬送初期民主的结果。因此,我们要想社会取得进步和体制变革,我们就必须运用我们知识份子手中掌握的文学文化的天然话语权力,进行一场扎扎实实的文学革命。作为社会范畴的实用哲学来讲,革命的时代已经过去,社会的进步再不能仅仅靠革命的方式或唯革命论来实现了,并且最好不再提倡革命或尽量避免革命的发生。这是因为,革命的同义词是暴力,而靠暴力更替的政权或夺取建立的制度,往往是刚才讲的这些恶果,它一般都是专制政权的周而复始。这是从主观上看;那么从客观上看呢,任何靠暴力夺权的,无论出心是多么的好,其结果都必须悲剧性地震荡社会,而且大规模破坏现有生产力,并一时难以迅速恢复。同时,最为残忍的是,肯定要以牺牲千百万无辜老百姓的生命为代价的。而且,即便不顾这些代价,也由于现在整个世界格局的变化和社会文明程度的提高与进步,那种大面积的革命割据与屠杀的土壤和机会几乎微乎其微,任何方式与目的的革命也不再为国际社会所支持,所以,社会革命的时代已经基本不复存在,或者再不能被先进的知识份子所主倡。

杨银波:这就是说,文学革命基本上是不流血的和平文明革命。

杨春光:对。文学革命是属于非实用哲学范畴的领域的,它即使是革命的工具,那也是“批判的武器”,而不是社会实用哲学领域的“武器的批判”。文学革命是以文化作为对象的革命,它不同于社会革命的是以人的生命作为革命对象的革命。虽然文学文化也是一种大生命,但它是无机的大生命体,而社会革命却是要“革有机生命的人的命”的。文学革命是置于上层建筑领域“革抽像人的无机生命的命”的。可以进一步形象地说,文学革命再怎么革命,也都是天鹅绒式的温柔之乡的革命;而社会革命除非不发动革命,一旦发动革命,都要发生斗牛式的流血之邦的革命,其结果不是你死就是他伤。并且,文学革命不仅是其他传统社会革命的先导,而且也是现代社会变革的直接结果。一旦文学革命成功,社会变革就必然到来,而且自然到来的社会变革将会比社会流血的革命结果还要完美、还要进步和巩固,是社会革命想要达到而永远达不到的尽善尽美的美丽革命。况且,现在网络时代已经到来,为文学革命提供了最佳天赐良机和最直接的丰厚的文明开放土壤层,使之每个人不一定非要直接走上大街,就可以在家里“这里黎明静悄悄”地进行一场轰然但又可以无声的心灵大革命了。

简介:杨银波,原籍中国重庆,系中国大陆作家、社会活动者,国际笔会中国分会(独立中文作家笔会)会员,主办《百年斗志周刊》。

大纪元首发(http://www.dajiyuan.com)