中國歷史上出現過魏、蜀、吳三國鼎立時代。這一時期的正史是《三國誌》。後經古典小說《三國演義》的詮釋,使後人從中看到關羽的義薄雲天,也讓人看到國家之間彼此較量體現出的順天治國之義、君臣之義、忠臣武將捨生取義等等。

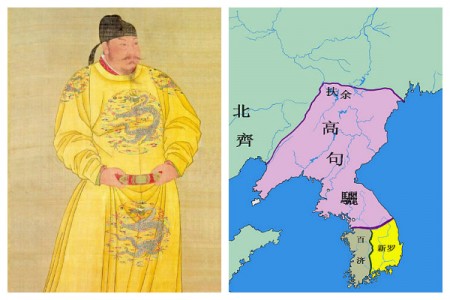

在朝鮮半島也出現過韓版的「三國時代」,即高句麗、新羅、百濟三國鼎立時期。這一期的正史是《三國史記》,由高麗史家金富軾於1145年用漢文編撰而成。

韓版的三國和中原王朝攜手聯袂演繹,留下了蕩氣迴腸的歷史詩篇。其中,大唐和朝鮮三國之間的交流,更值得回味。

聲色之娛,不如好德

貞觀五年,新羅國派遣使者向太宗進獻兩名貌美的女樂。太宗對侍臣說:「朕知道聲色娛樂,比不上重德好賢。況且山川險阻,路途遙遠。今日林邑獻上白鸚鵡,鳥兒都知思鄉返國,何況人情?朕憐憫她們遠道而來,必會思鄉心切。把她們交還給使者,讓其回家與親人相聚。」

類似的情形還出現在貞觀二十年,高麗國遣使謝罪,也向太宗獻上兩名絕色美人。太宗對其使臣說:「你回去,告訴你的國君,美色,人向來所重。你所獻之女,朕也深信姝麗。但憐憫她們遠離父母來到本國,雖能留下她們的人,但會強使她們忘記親恩。愛其色而傷其心,我不忍。」就命她們返還高麗。

思宏王道 愛育庶民

朝鮮三國因為歷史積怨,彼此之間紛爭不斷。他們就常派使者到大唐,請求宗主國出面干預、調停。

新羅國小,常受百濟和高句麗的進攻,處境危險。新羅就派使者請求大唐出面進行調停。貞觀元年,太宗賜百濟國王詔書中講到:「君臨天下,當思量寬宏王道,愛育庶民。新羅王金真平,是朕的藩臣,也是百濟王的鄰國。每當獲悉兩國出兵,征討不息,常祈願阻兵,以獲天心。朕已致信高麗、新羅使臣,敕命三國通好,渴求睦鄰。百濟王必須忘掉前嫌舊怨,體諒朕心,共篤睦鄰之情,即停兵革。」百濟王接到太宗的詔書後,表面順從太宗之命,對外收斂不少,但依然難忘舊怨恩仇。

一千多年前的中原王朝,非常的輝煌大氣。那一時期的中原百姓,只有宗主國和藩屬國的概念,沒有類似「干涉我國內政」的概念。

真德女王《太平頌》盛讚大唐天朝氣象

唐高宗李治永徽元年,新羅真德女王在大唐的協助下大破百濟後,用織錦作五言《太平頌》,派遣其弟金法敏把頌詞獻給唐朝皇帝。頌詞曰:「大唐開洪業,巍巍皇猷昌。止戈戎衣定,修文繼百王。統天崇雨施,理物體含章。深仁偕日月,撫運邁陶唐。幡旗既赫赫,鉦鼓何鍠鍠。外夷違命者,翦覆被天殃。淳風凝幽顯,遐邇競呈祥。四時和玉燭,七曜巡萬方。維岳降宰輔,維帝任忠良。五三成一德,昭我唐家光。」

真德女王所做的頌詞,其詞義暢達宏闊,反映出當時大唐的天朝氣象,就連藩屬國都以大唐為傲為榮,感激不盡、讚歎不已。

效法大唐 有類中華

新羅在大唐的援助下,於668年統一朝鮮半島,之後效法大唐進行系列改革。唐高宗永徽元年(650年),新羅採用唐朝曆法,使用唐朝年號。並按照唐朝典章制度對官制、財經、教育等進行系統的改革,全面吸收唐朝文化,新羅由此進入鼎盛時期。

公元682年,新羅仿照大唐建立國學,後改為太學監,設置各科博士及助教。定《論語》、《孝經》為必修科,而《禮記》、《周易》、《左傳》、《毛詩》、《尚書》等作為選修科目。入學者為貴族子弟,修業年限為九年。

公元788年,新羅實施「讀書三品」制,進行科舉考試,以錄用官吏。隨著漢學在新羅的普及,新羅出現象帝文、守真、良圖、強首、風訓等知名的文人。其中強首善於以漢文書寫外交辭令和書籍。比如,新羅文武王金法敏671年《答唐行軍總管薛仁貴書》,被認為是朝鮮古代珍貴的漢文文章典範,也被公認為是強首的手筆。

大唐時,除了對本國國民設置科舉考試,也特別設置「賓貢」,專考前來求學的外國人,賓貢為進士科。唐朝開創的賓貢制一直延續到元朝。當時從新羅入唐求學的子弟中,最知名的就是朝鮮文學之祖崔致遠。崔致遠12歲隨海船入唐,18歲時通過賓貢,調授宣州溧水(今江蘇鎮江)縣尉。十年後,唐僖宗命他持大唐詔書東歸。崔致遠歸國,成為新羅王室的侍讀兼翰林學士。崔致遠在唐朝時和詩人羅隱、顧雲等人私交甚篤。

開元二十五年(736年),唐玄宗派邢王出使新羅,對他說:「新羅號為君子之國,頗知書記,有類中華。」從此話可知,新羅在沐浴華風的過程中,逐漸同化中原,其人言行舉止,幾乎和中華無異。唐玄宗為使新羅知大唐儒學的興盛,特別選派善於講論的邢王出使新羅。

三、禮樂法度、衣冠文物悉遵華制的小中華

朝鮮儒學者柳麟錫在他編撰的《毅庵集》的「宇宙問答」一節中曾講到,朝鮮半島諸國的興起源於唐堯之世。箕子被分封於朝鮮半島在此建國,以中原禮儀教化當地民眾,是為開闢小中華的開始。據說,當時箕子來到朝鮮後,看到當地百姓很野很強,因此命人廣栽楊柳,以垂柳之柔,柔化其心。

朝鮮半島,在和中原王朝文化交融的過程中,常以「小中華」自居,以中原天朝的「大中華」為榮。《朝鮮王朝實錄‧成宗實錄》記載:「吾東方自箕子以來,教化大行,男有烈士之風,女有貞正之俗,史稱小中華」。

朝鮮中宗時代的啟蒙教材《童蒙先習》中則寫道:「我國雖僻在海隅,壤地褊小,禮樂法度,衣冠文物,悉遵華制。人倫明於上,教化行於下,風俗之美,侔擬中華,華人稱之曰小中華。」

李奎報在《題華夷圖長短句》中,很榮耀地寫道:「萬國森羅數幅箋,三韓隈若一微塊。觀者莫小之,我眼謂差大。今古才賢袞袞生,較之中夏毋多愧。有人曰國無則非,胡戎雖大猶如芥。君不見華人謂我小中華,此語真堪采。」意思是:芸芸萬國用幾張紙就可以畫出來,三韓小得就像一個小微塊。但這塊土地,從古到今出過很多的勇士俊傑,和中華相比也不會遜色,以「小中華」來稱呼我們,此話真是非常精彩。

大唐聯袂韓版「三國」盡情演繹,為後世留下順天治國大義,也留下宗主國對待藩屬國的大恩大義。或許這段演繹,留給朝鮮半島更深遠的「義」,即賦予它「小中華」的美名。中原王朝對鄰國的文化熏陶,也似入鄉隨俗孕育出新的人文風俗,作為更新的文化因子,代代相傳影響至今,成為「韓流」風靡亞洲的隱形推手。@#

(點閱【中華文化無遠弗屆】系列文章。)

責任編輯:張憲義