在生活中,我们阅读报刊,浏览网文,常会看到“丰碑”一词。在大众印象中,人们以丰碑形容某人或某个团体建立了伟大的功勋,并将其事迹铭刻在高大的石碑上,意在永垂不朽,千古流芳。

如果说起丰碑最初的意义,不仅和记录丰功伟绩没有任何关联,而且它的作用也令现代人意想不到!

《说文》说“碑:竖石”,东汉经学家郑玄说“宫必有碑,所以识日影,引阴阳也”。这里的“碑”,是指没有文字的木桩或树立的石头。此碑一般立在宫殿大门之前用来观测日影。随着文化的演变,人们在碑上铭刻文字,记录事迹,纪念先人的功绩。

可是“丰碑”却不是石头。“丰碑”源于“葬礼”所用,原本的作用和现代人熟悉的并不相同。

先来看一下春秋时代善于制作各种木制机关的大匠师鲁班(公输般)经历的一段历史。(出于《礼记‧檀弓下》)

匠师公输般还小的时候,逢鲁国正卿季康子的母亲去世将要出殡。公输般进言季康子以机关封棺下葬,他可以制作转动的机关,不用费事就能下葬棺椁。结果此事遭到公肩假的阻止而作罢。

公肩假为什么反对?因为当时诸侯下葬时已经僭越天子的礼制用了“丰碑”,卿大夫又僭越诸侯的礼制用了“桓楹”。如果公输般为鲁季子制作了机巧机关为其母下葬,开了风气之先,人们也要尝巧争相仿效,这种不守礼制的作法,更会造成社会败坏的风气。公输般听进去了公肩假的话。[1]

那么“丰碑”之葬,又是什么作法呢?据《礼记‧正义》卷十记载:“丰,大也,谓用大木为碑。”

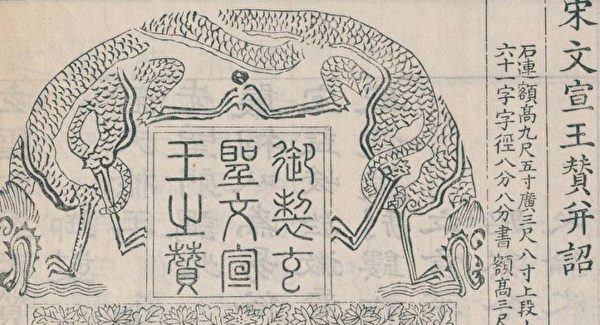

天子薨逝,下葬的棺椁很沉重。待葬时,要引棺椁徐徐下到墓室中,必须要借助于绳索和辘轳等工具。丰碑就是固定绳索、辘轳引棺椁徐下墓室的大木碑。《礼记‧集说》郑玄(东汉经学家)注解:“天子用大木为碑谓之丰碑”。

郑玄说:“丰碑,斲(音卓)大木为之,形如石碑,于椁前后四角树之,穿中于间,为鹿卢,下棺以繂(粗麻绳)绕。天子六繂四碑,前后各重鹿卢(辘轳)也。”

大木形状像石碑,树立在墓室的四个角,大木上面钻有圆孔,以便绳子穿过和架设辘轳,用来徐引棺椁下葬。

用丰碑下棺,本是天子使用的规格;后来的诸侯以及皇族宗亲也都使用,不过,那是僭越礼制的作法。

后来臣子追述君父的成就,将其功绩书写在碑上[2],这也就是现代人使用“丰碑”一词的意义来处,丰碑也变身为彰显功勋事迹的重要载体,也成为不朽的杰作,伟大功业的重要象征。

注:

[1]:季康子之母死,公输若方小,敛,般请以机封,将从之,公肩假曰:“不可!夫鲁有初,公室视丰碑,三家视桓楹。般,尔以人之母尝巧,则岂不得以?其母以尝巧者乎?则病者乎?噫!”弗果从。

[2]:《释名‧释典艺》说碑:“ 碑,被也。此本王莽时所设也。施其辘轳以绳被其上,以引棺也。臣子追述君父之功美,以书其上,后人因焉。无故建于道陌之头、显见之处,名其文就,谓之碑也。”

@*

责任编辑:李梅