孟子提倡尊「禮」,講究禮節,有一次因為妻子的坐姿不端,竟要與之離婚。

據記載,孟子的妻子田氏獨自一人在內室,隨意坐著休息。突然進屋的孟子看見妻子岔開兩腿的坐相,就退了出來。

然後,孝順的孟子對母親說:「這個婦人不懂禮儀,請准許我把她休了。」

孟母說:「為什麼呢?」

孟子說:「她岔開兩腿坐著。」

孟母問:「你怎麼知道的?」

孟子說:「我一進房間就看見了。」

孟母說:「那是你不懂禮儀,不是你媳婦不懂禮儀。《禮經》不是說,進門時,應該先問問誰在房間;進客廳時,應該先高聲招呼,讓裡面的人知道;進了房間,眼睛應該往下看,避免看見別人的隱私。《禮經》講的這些,都是為讓人有準備,以免尷尬。現在你趁人不備去你媳婦休息的房間,進屋也不打招呼。她因為不知道你進去,沒有準備,才你被看到了不合禮儀的坐相。你要求別人守禮,但你首先要尊重別人啊。是你失禮無禮在先,怎麼反而責怪別人呢?」

母親的一番深明大義,使孟子心服口服,深感慚愧,打消了休妻的念頭。

孟子的妻子在自己的房間隨意的坐相叫「箕踞」,即臀部坐地,兩腿岔開,雙膝屈起,像個簸箕,這在周代是不尊重人的姿勢。尊「禮」的孟子知行合一,所以對妻子的行為不能容忍。所幸孟母不愧是教子有方的賢母,通情達理,指出不合禮法的是孟子自己,避免了兒子的一場婚姻危機。

中國古代講究坐有坐相,站有站相,不同的場合,人都應該具備不同的姿勢和表情。即使夫妻之間,也有居家禮儀。試想夫妻在日常生活中都能以禮相待,真就會相敬如賓啊。

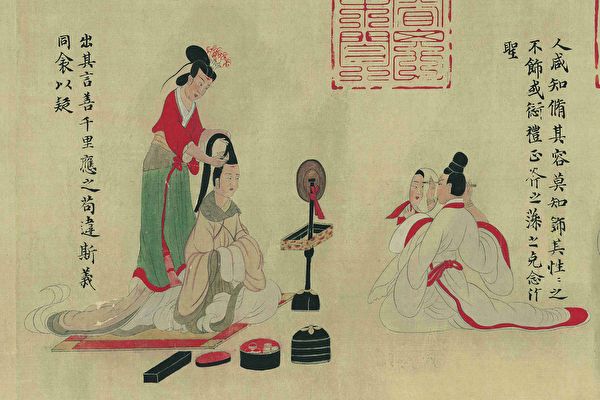

在公開場合,古代最標準的坐姿,稱為跽坐(也叫正坐),即先席地而跪,而後臀部落下放於腳,上身挺直,雙手規矩放於膝上,目不斜視。商周以來,直至唐代,中國人在正式場合都是這樣正坐的,氣質非常端莊,精氣神十足。現在這種坐姿,只有在日本韓國等地才有留存了。

中國為禮儀之邦,「不學禮,無以立」,但現代中國人對禮的理解,已經不知其內涵。雖然也講究禮貌、禮儀、禮尚往來等,但都已經異化為一種表面形式了。

遵守「禮」,是要明白禮的內涵、道理。禮的本質是誠,有敬重、友好、謙讓,還有關心和體貼。禮之用,和為貴,尊「禮」的目的是使人在相處中能進退有據,終達和諧。

「人而不仁,如禮何?」 一個人沒有仁愛之心,遵守禮儀有什麼用呢?禮,要發自內心,如果徒有禮的形式而內心沒有仁德,其實就是無禮啊!所以禮不是簡單要求人與人相處的禮貌或規範某種禮節動作,禮重修身,首先要求自己尊禮,才能與他人和諧,不懂禮的內涵,不重修己,就會走向仁愛、莊敬的反面。◇

參考文獻:

《韓詩外傳》

《論語》

責任編輯:蘇明真