編者按:當我們很在意別人感受、但卻不習慣尊重自己感受時,面對別人的感受,我們內心很可能是有情緒的。我們會太習慣替別人的情緒與感受負責,太希望別人「情緒可以好一點」。(接上文:習慣當受氣包?別人的情緒與你無關(上))

-

憤怒

「憤怒」這個情緒因應策略,是「習慣承擔他人情緒責任」的常見因應策略。有時候這種憤怒,不一定直接會表達出來,但是它會變成一種「煩躁感」,讓我們覺得煩躁不安,最後化成「憤怒」的方式表現出來。

讓我來舉兩個例子說明:

最近,因為工作關係,為避免舟車勞頓,小文搬離了住了二十幾年的家,搬到離公司步程十分鐘的地方,賃屋而居。小文知道和自己相依為命的母親一定會很不習慣,因此每週末都會希望自己能夠回家一趟,陪媽媽吃吃飯。

每次回家,媽媽都非常開心的準備很多小文愛吃的東西,而隨著時間越晚,越接近小文要離開的時間,媽媽就會開始長吁短嘆,有時可能會說:「唉!養兒女有什麼用,對他們再好,都還是會丟下你。」有時甚至,媽媽什麼都不說,只是突然看著空蕩蕩的房子,嘆了一口氣。

那時候,小文都會覺得感覺非常不好。於是,她發現她越來越容易對媽媽煩躁,尤其是當媽媽表現出落寞或悵然的時候,自己可能因此會煩躁而對媽媽口氣不好。

小文其實很不喜歡自己這樣,她知道媽媽很不適應自己一個人的生活,對於孤獨的媽媽,自己也覺得很捨不得;但不知道為什麼,自己總沒辦法好好安慰她,而只能煩躁或生氣。當自己煩躁、生氣地面對媽媽時,媽媽也總是會受傷。看到媽媽受傷的表情,小文覺得自己好糟糕……

———-

兆明回到家裡,覺得心情很差。今天被主管罵得狗血淋頭,負責的專案又一直有問題、不順利,讓兆明覺得壓力很大。因此一回到家,兆明一句話都不想講,洗完澡後,就坐在沙發上默默轉著電視。

太太看著兆明的表情,忍不住開口問:「你怎麼了?」

「沒有啊。」兆明回答。

「還說沒有,你明明臉就很臭。」太太癟著嘴說。

兆明在心裡嘆了口氣。「我只是想休息一下,工作了一整天,你就不能讓我好好休息嗎?」

太太聽到這句話,立刻生起氣來:「說這是什麼話?我是關心你,而且你在公司受氣,根本就不該把情緒帶回家……」

於是,兩人大吵了起來。

———-

這兩個例子,其實都是很明顯的情緒界限模糊:習慣性地認為他人情緒是我的責任。以至於,當我們面對他人情緒不好時,我們下意識承擔別人情緒責任,因此我們就想要扭轉、改善,當發現「沒辦法」的時候,我們就可能覺得生氣。

因為,沒有說出口或沒有意識到的是:「我覺得對方的情緒不好,可能是因為我。」

例如小文覺得:媽媽會心情不好,是因為自己搬離媽媽身邊的緣故。例如兆明的太太,看到兆明情緒不好,可能或多或少會擔心:「是不是與我有關?」

因此,在面對別人情緒不好、感受不好時,我們很可能反而會覺得生氣,因為我可能沒辦法讓他情緒變好,而他的情緒影響我、讓我覺得煩躁、覺得那情緒好像是因為我、是我的責任,因此我對他感到生氣,覺得是讓我有這種感受、煩躁的「他」不好。

這種情況,特別容易在伴侶、家人間出現。原因是:與親密他人互動時,關係中的情緒界限,原本就會比較模糊;我們會比較容易受到親密他人的情緒影響,因為「在意他們」,所以當他們心情不好時,會希望能夠「讓他們好起來」,這是非常合理的事。

只是,當我們發現沒辦法讓對方好起來時,與自己比較親密的家人、伴侶,也會讓我們比較敢直接表達自己的「生氣」;因此,面對關係較親密的人,「憤怒」(有時是類似煩躁感)的因應策略,就會很容易出現在當中。

「討好、逃避、說服、憤怒」,這些情緒逃避策略,其實都與我們習慣承擔他人情緒責任,而沒有意識到「他人的情緒是他自己的責任」的思考有關。一旦開始能夠把情緒責任還給對方,我們也越來越能尊重對方的感受:尤其是,當對方心情不好時,就算與你有關,也不是你的責任。

他需要自己練習與你溝通、說出他的感受,讓你們有機會討論、調整你們之間的互動與關係。

如果他沒有提,或許他也需要時間理解消化;或是,他的情緒不好,根本與你無關,只是他沒有「裝作」自己心情很好。

那麼,練習尊重對方的感受,把對方的情緒責任還給對方;如此,可以使你不被內心的焦慮或煩躁感,逼使你去做一些你其實並不這麼想做的事情;你發現你可以選擇,也可以尊重別人感受時—當你發現這點,發現你不再被自己內心的焦慮帶著跑時,你的內心也會對自己產生敬意,這也會使得我們更尊重自己、更喜歡自己,增加自己對自我的好感度。

那麼,自我價值自然提升了。(本文完)

(網站專文)

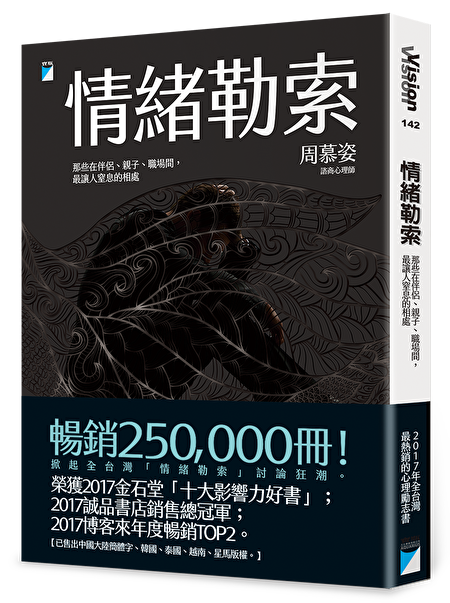

(本文摘編自《情緒勒索:那些在伴侶、親子、職場間,最讓人窒息的相處》,寶瓶文化提供)

責任編輯:曾臻