唐诗耐人寻味处意在言外。哪位唐朝诗人最能表达意在言外的诗境呢?宋代司马光 《温公续诗话》说: “古人为诗,贵于意在言外,使人思而得之……近世诗人,为杜子美最得诗人之体,如 ‘国破山河在,城春草木深 。感时花溅泪,恨别鸟惊心 ’”。杜甫的《春望》,怎样体现意在言外的心境与艺境?

“国破山河在”……杜甫的《春望》,把意在言外的境界,做了深广的延展。明代诗人徐用吾 《唐诗分类绳尺》说:“子美此诗,幽情邃思,感时伤事,意在言外。”

杜甫为何在春天感时伤事呢?他遭遇了什么人生的顿挫情境,让他幽思深情说不尽、道不尽呢?让我们进入杜甫名作《春望》的时空。

【诗史 春望】

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

杜甫《春望》是一首五言律诗,诗中的词语,如山河、草木、烽火、三月、家书、万金、白头等等都是极其平常浅白的词语,然而从杜甫心中淌出,叙述爱国怀家之情,境苦情真。沈郁哀伤的乱世之曲,意在言外的忧时之情,感人至深。

【昔之诗‧今之思】

试用当下的思想语言,表达《春望》:

国家残破,山河宛然依旧。城郭映带春景,处处草离离木深深。

感伤离乱时局,花儿也为人落泪;怅恨家人别离,鸟儿似为我心惊。

入春三月,战火依然连天;望断战火重重的阻隔,一纸家书有如万金珍贵。

家国有恨,离骚之愁挥之不去,白吾头落吾发,发簪子几乎簪不住一头稀疏的白发了。

【诗中故事】

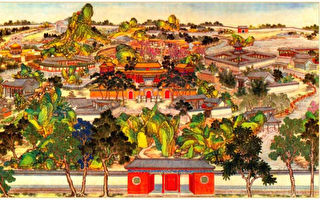

天宝十四载(公元755年)十一月安禄山起兵叛乱,天宝十五载元旦,安禄山在洛阳称帝。六月,安禄山史思明叛军攻下唐朝都城长安,玄宗仓皇出奔。七月唐肃宗在灵州(今宁夏银川境内)即位改元至德,杜甫听到消息后,便在鄜州(今陕西省富县)的羌村安顿了家小,只身前往投奔肃宗为国效命。熟料途中遭到叛军俘虏至长安。因他官卑职微,因此才被释放。次年(757年)三月,他在长安写下了这首《春望》。

杜甫的诗善言时事,所以有“诗史”之称。杜甫《春望》用了意在言外的艺术手法,短短二十字诗文承载强烈又满溢的国破家恨,纪录了安史之乱下令人伤痛至极的国都破败和家人乖离。

安史之乱对长安、洛阳两京的毁坏极度严重,“宫室焚烧,十不存一”、“中间(京)畿内,不满千户”、“东至郑、汴,达于徐方,北自覃、怀经于相土,为人烟断绝,千里萧条”(见《旧唐书·郭子仪传》 )。从此乱后,长安、洛阳两京风华绝代的光辉尽逝,大唐盛世也从此一蹶不振。

【艺境赏析】

《春望》一诗开篇“国破山河在,城春草木深”,写的是春天的景致,但是当时杜甫望见的却是另一番破败的景象,形成意象相左的强烈对比:山河依旧在,然而国破了;春天满都城,然而人迹稀少,遍地丛生的杂草乱林无人理。

国破了,山河面目皆非了;春城京都草木深染凄然的气氛,深林乱草之中,不见该当见到的人。长安被叛军攻占了,朝廷西走,自己遭虏落难敌营,妻与子远隔在羌村,国何时才能复元?家何时才能再见?

杜甫用了一个“破”字,心情深重矣。“国破山河在”意在山河之外,伤时忧国之愁陡生,染上眉头、落在心头,沈郁之极,为全诗点题。“国破”对“城春”,展现工巧的对仗,圆熟自然;情与景强烈的对比,感人至深,国恨家愁深深深几许?不言而喻。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”诗人用了拟人法,代言了诗人的心意,移情于物的表露,深挚又热切。

本诗前四句“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心”,表现了杜甫“春望”所见的景象与暗流汹涌的心情。诗人的视野由远而近,从无边山河转回到长安一城,再睇视眼前的花鸟;诗人的感情则由隐而显,由弱而强,步步进推深入内心。从国“破”到“恨”别,两个极度强烈的字,呈现本诗内在的两个相贯的主题,杜甫深切痛恨乱臣贼子带给国家深重的灾难,带给家家无尽的苦难,反映了诗人深挚的爱国情操。

乱世浮生,烽火阻隔,牵挂系念的家人聚首有多难?一语“烽火连三月,家书抵万金”道出乱世中的人心企盼,自然深至,成了千古传诵的名句。

这一场安史之乱带来的离乱忧伤,到底有多深重,停格的镜头“白头搔更短,浑欲不胜簪”示现了答案。杜甫的春望之下,掩映的是希望还是无望的心情呢?“浑欲不胜簪”似乎透露了不离不弃,想要挽住希望的努力。“国破山河在”,换个角度来解读,有着留住青山留住希望的意味,诗人心中隐藏的壮志依然燃着希望之光!

《春望》,格律严谨而不板滞,仄起仄落的五律正格,铿然作响,气度浑然;情景交融,结构紧凑,环环相生、层层递进。《春望》表现了“意在言外”、“沈郁顿挫”的艺术风格;而此诗的艺术成就根基于杜甫天真之心与至爱的流露。诗人用他的人生积极实践他对家国的爱,我们看到诗人在羌村安顿了家人,只身奔赴乱世之朝廷的大勇;我们看到诗人在连连烽火中企盼家书的至情,这一切都是生命至性的自然流露,情意真切故而感人深刻。如清代纪晓岚说《春望》:“语语沉着,无一毫做作,而自然深至。”(《瀛奎律髓汇评》)千年来,杜甫忧国忧民、感时伤怀的情感,从《春望》中汩汩传递给了读者,至今尤未息。

杜甫仁民爱物、忧国忧民在文坛上被尊称为“诗圣”,他反应社会与时代的诗又有“诗史”之誉。在《春望》这首诗中,杜诗的两个特质具体而微表露无遗。时代的荣枯、永恒的生命故事在诗中跳动着,意在言外,深度体现人生,牵系今昔万千情怀。@*

─点阅【爱读唐诗】系列─

责任编辑:王愉悦#