有些史学家们难以相信整个《创世纪》的构思来自米开朗基罗自己;认为他可能求助于教廷神学;也有学者相信米开朗基罗自己构思出来的。不论如何,信仰虔诚的艺术家如米开朗基罗者,他的一切创作泉源必定还是来自于神的发启(注十八)。西斯汀礼拜堂原本就是依照列王纪第六章所描述的所罗门王圣殿的比例(六十比二十比三十)所建,罗马教廷借此强调自身在宗教承继上的正统性。而米开朗基罗绘制的《创世纪》,从神的开天辟地,神与人之间的誓约到人类的堕落与未来救赎,可说更为宏观的注译了宗教本身的意涵,并串联成伟大的宇宙史诗,然而要一直到三十年后《最后的审判》的完成,才真正达到完整。

米开朗基罗采用数字“三”来划分天顶为左中右三行,中央《创世纪》故事部分又分为大小轮替的九个画面,每三个图为一个组,分别描绘《神创世》、《造人与原罪》、《诺亚的故事》。顺序的安排是根据礼拜堂本身的功能有关的,如创世的部分安排在教皇举行仪式的祭坛上方;以其接近神的缘故;而人间的故事则放在群众席的另一端。

第一部分的《创世》

《创世》过程被简化成三个场景:“创造光”、“创造日月与植物”、“分开陆地和海洋”。创世主,这宇宙最古老的生命是什么形像呢?米开朗基罗将祂化身为一个白发长须的老人;相貌威严,身形魁梧,挥手间带着无比威势。

第一个画面描述的是“混沌之初,神说要有光,于是有了光。”这里的“光”显然不是来源于日月星辰,而是来自主神的一念。在柏拉图理论中,“光”代表着最高的智慧与真理。“神觉得光很美好,就把光和黑暗分开”。也就是说,神给人造的世界是二元的,有了光明与黑暗,在表现上就有了昼、夜;但在另一层意义上也有了阴、阳,正、负,既对比又互补的“相生相克”的特性。

第二个画面中,《神创造了日月》。既然已有了光明与黑暗,为什么还需要日月呢?因为天体规律运行产生的周期,可以给人时间的概念,作为人类生活作息的依据,进而在其中看到万物消长、成住坏灭的循环。画面中造物主出现两次,先以万钧的气势在从右边向我们迎面而来,一手指向前,一手指向后,威严的指挥着日月的形成和归位;然后向左转身离去,似乎急于下一步骤。这一来一往之间交待了时、空的差距与行动的连带关系。而这创造日月的一幕已足以代表米开朗基罗作品的典型风格:从构图动势到人物的外形、神态都流露出一种坚强意志与威严的震慑力量,当时人称为《terribilità》。角落画了一些象征植被的绿色,但显然不是画家关注的部分(注十九)。

接下来的《分开陆地与海洋》相对平静:主神漂浮于辽阔的海面上,慈悲俯察着自己的刚刚完成的杰作。鼓胀的斗篷和拥簇的天使能增加视觉上的份量。

第二部分《人类的创造与堕落》

这部分包括《创造亚当》、《创造夏娃》与《原罪与人类的堕落(失乐园)》是《创世纪》故事的核心,也正好位于整个壁画的中央位置,特别是背景空旷明亮的《创造亚当》最为显眼。

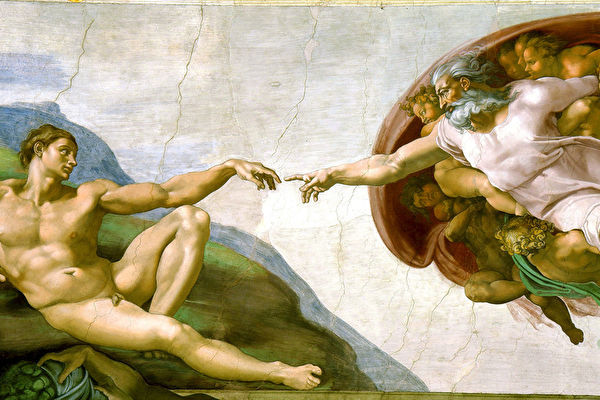

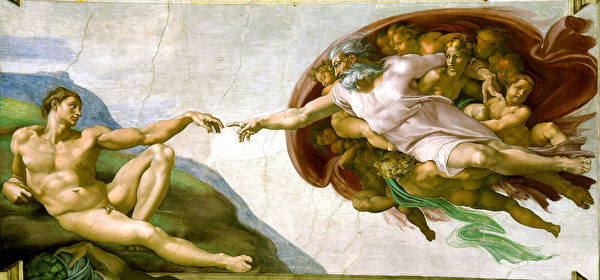

《创造亚当》是一幅表现了神与人之间神圣关系的经典画面。米开朗基罗描绘的不是造人的过程,而是一个已经形成的完美人体斜倚在土坡上,这个刚刚得到灵魂和自我意识的男人──亚当,正在接受创世主所赐予的人生命应该具备的一切。米开朗基罗没有采用旧约记载的“上帝对亚当鼻孔吹了一口气”的情节,而是采用更符合视觉美感的、更具有象征内涵的构图。画面中神与人各自占了份量相当的左右两块面积:一边是位置较高、具有强大意志与积极力量,但威严与慈悲同在的主神;一边是初生而略显无力,但对神的赐予充满期待的神之子──人。米开朗基罗保留了中间的空旷地带,用以突显两者以手臂姿势相连的戏剧性时刻,而且就停留在食指几乎互相碰触的前一瞬间。咫尺的距离,却给予人无穷的想像。这个连结又好似脐带关系,人来自于神。但是神为什么按照自己的形像造人?人为何如此特殊?神给了人什么?人有什么使命?这或许要等到《最后的审判》到来,一切真相大白时,世人才会惊觉悔悟。其实《创世纪》不只是描述人与世界的来源,也隐含了主神与人立下誓约以完成救赎的历史。

有个值得注意的小细节:造物主巨大的斗篷中除了许多小天使,还多了一位女性,这女人正是下一幕要出现的夏娃。这也符合了柏拉图主义的观点﹕人间有的,在上界早已先天存在。一切都在主神的计划中。

在《创造夏娃》中,女人从沉睡的亚当体中被唤出,以谦卑的姿态在主上帝前貌似祈求,上帝几乎占了画面的三分之一,祂抬起厚实的手臂像慈父般给予教导。

到了《亚当、夏娃受诱惑与堕落》情节时,米开朗基罗以一棵智慧之树将故事的前后因果作了分割。左边是受蛇诱惑正在摘取禁果的亚当夫妇;右边是被发现违反禁令而遭天使驱逐的二人。神造的世界中,由于负面因素同时存在,所以也有不善的变异生命,如撒旦与蛇之类。画中诱惑夏娃的女身蛇缠绕在树上诱惑夏娃,然而与旧约叙述不同的是,亚当是自己主动摘取果实,而夏娃反而被动的转身接过蛇递给她的禁果。其实,神造人的时候,也给了人自由意志。所以人的为与不为。是人自己的选择,因此也要自己承受后果。

偷吃了禁果的亚当夏娃有了性意识,发现自己赤身露体很难为情。由于思想不再纯净,又违抗了神旨,也不能在伊甸园待了(神的境界没有七情六欲)。天使将他们驱逐至园外的蛮荒的世界,生存面临困难。按上帝的惩罚,男人必需付出血汗劳力才能换得温饱,女人必需忍受怀孕生产的痛苦才能繁衍后代。更重要的是,他们“来自尘土,必需归于尘土”,也就是必需面对死亡(注二十),后世子孙代代如此。这也是人类“原罪”的由来。米开朗基罗将二人被天使驱逐时的相貌表情变得衰老而丑陋,也是其理念《容貌是美德的表征》的再次表现。

第三个部分《诺亚的故事》

这个主题包括了《诺亚的献祭》、《大洪水》和《诺亚酒醉》,也是整个壁画中最早完成的部分。其中主画面《大洪水》中人物有六十多人,艺术家表现了人们被洪水冲散并奋力求生的情景。他把人群有条理的分成远近不同的区块,每一个部分以简扼高效的方式表现了悲怆性,强调多是灾难中人与人之间的友爱和互助(如前景的互相扶持和右边老者救人上岸),也有少部分描写了为求生不择手段的人性之恶(如中央小船上的打斗)。左边一个年轻人正努力爬上一棵光秃秃又倾斜的树干,然而在暴涨的水势中显得如此脆弱;观众可以想像,即使他们获得暂时的安全,最终仍是难逃灭顶的命运。只有远处正平稳驶离的方舟,和以及舟上视窗那只将会回报佳音的白鸽,象征了善人获救的希望。

《诺亚献祭》和《诺亚酒醉》都在洪水退去之后发生的事,由于《大洪水》需要较大的画幅,米开朗基罗把它们安排在《大洪水》前后两个小的画面中,而不是按照故事的顺序。《献祭》描写诺亚一家人获救后杀牛宰羊准备向神献祭的情景;《诺亚酒醉》则表现了诺亚在葡萄园醉酒失态时三个儿子的不同态度。米开朗基罗在此仿中世纪的叙事画法画出两个诺亚,一个勤奋工作,一个行为失当;意指即使正直如诺亚着,若不注意也可能落入罪恶。而三个儿子对于父亲的狼狈处境,有迕慢不敬的,也有体谅维护的;而诺亚愤怒下诅咒了迕慢的子孙。故事的教训应是:即使人类在遭到毁灭性灾难后幸存、继续繁衍,若不知敬天修德,仍会带着罪恶因素走向败坏,在“成住坏灭”规律中面临下一次的淘汰。

《先知与女巫》

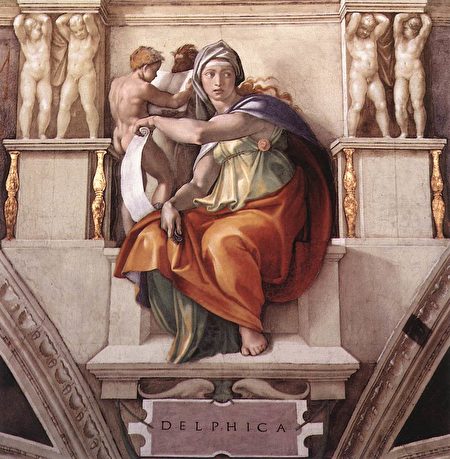

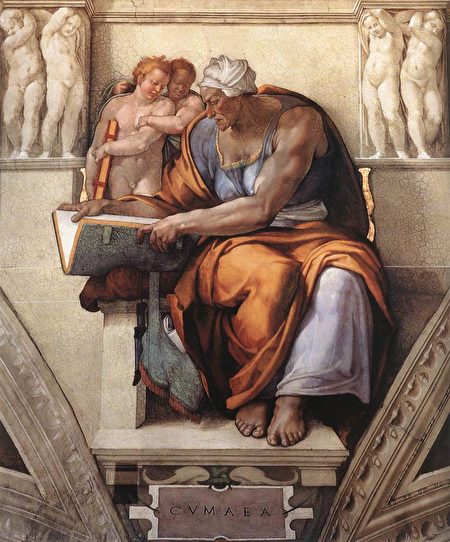

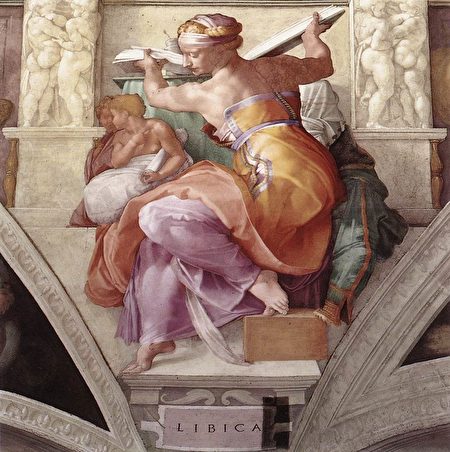

围绕在中央《创世纪》四周的三角穹隅间有十二个古代的预言家,包括七位希伯来先知和五位异教女祭司,他们都预见并记载了耶稣降世与未来的救赎。米开朗基罗选择了《旧约》《大先知书》的四位作者──以赛亚、耶瑞米、以西结和但以理,及《小先知书》中的约珥、撒迦利亚、约拿三位。

并根据拉克坦提乌斯的著作《Institution Divines》提及的女巫中挑选了最著名的五位异教女祭司:德尔菲、厄利垂亚、库玛、波斯和利比亚的女祭司。这些巨大的预言家尺寸甚至超过《创世纪》图象中的人物,形貌庄严生动,却又各不相同,男、女、老、少、美、丑都有;正面、侧面、背面,仰头、低头、回首的各种角度俱全。除了约拿和耶瑞米之外,每个人都伴有书卷,或展卷阅读,或振笔疾书,或掩册稍息,或翻页查寻,或转身放置……,有专注于著述的,的也有分神和身后天使互动的。虽然都是坐姿,米开朗基罗却能他们的动势达到最丰富变化,变化时又能自然而不造作。

没有书卷的两位先知中,除了耶瑞米(可能是米氏的自我投射)自顾低头沉思之外,以约拿的位置和表现手法最为独特。他被安排在祭坛的正上方,这是一个从中央拱肋上方向前弯曲连结到天顶的凹弧壁面,绘制的图象很难不受曲面影响而变形。而天才如米开朗基罗者,却能以“前缩法”将约拿的身体画成向后仰、两腿向前突出的姿态,不但和向前弯的壁面在视觉上互相抵消,还能更立体生动。

约拿在众多的先知中地位并不突出。他一直逃避上帝给他的使命,以致被大鱼吞入腹内三天。当他悟到天命终不可违,便前往去尼尼微城警告当地人悔过向善,否则将遭毁灭。当尼城君王百姓都真心悔过,上帝将灾难免除时,约拿又埋怨上帝让他没面子(因为灾难没有发生)。上帝最后用一棵小树来点化人心太重的约拿:“你对一颗小树尚且吝惜,何况尼尼微这座大城里面有十二万无辜的孩童和众多牲畜呢,我能不怜惜吗?”

米开朗基罗把先知约拿画的尤为巨大,他向后仰头的姿态仿佛正在和神讨价还价。身边陪衬的不是书籍,而是故事中的大鱼和小树。米开朗基罗把约拿安排在壁画的底端中央位置,或许纯粹为解决视觉的问题,或许让他的故事提醒我们,在信仰或修炼的过程中,人心浮动是难免的,但要信赖你的主,奉行神的旨意,完成约定的使命,因为神的旨意必然是善的,垂怜众生的。@(待续)

注释:

注十八. “……好的画──米开朗基罗说,……迫近神而和而结合……它只是神的完美的钞本,神的画笔的阴影,神的音乐,神的旋律……因此,一个画家成为伟大的巧妙的大师还是不够。我想他的生活应当是纯洁的,神圣的,使神明的精神得以统治他的思想……”罗曼.罗兰着《米开朗基罗传》。p.126

注十九. 米开朗基罗对于人体之外的物象很少花精力去描绘。或许因为他觉得画面稍嫌空洞或需要平衡,才在角落补了少许的土地与植物。若对照旧约,植物是在陆地和海洋出现后才造的,所以艺术家创作时考虑的通常是艺术需要,而不一定是故事的逻辑。

注二十. 按《法轮大法》经书中指出,在神的眼中,三界就是土(分子这层粒子)造的。所以神用泥土(分子粒子)造人,人《来自尘土,必归于尘土》比照东方说法,就蕴涵了“在三界中轮回转世之苦”的内涵。虽然西方宗教不提轮回转世,但是轮回转世的说法也被越来越多的现代西方人所研究和接受。

──转载自《艺谈ARTIUM》

(点阅【艺谈】系列文章)

(点阅【米开朗基罗 Michelangelo】系列文章。)

责任编辑:李梅