清初三帝极重视臣子书法 赏罚有奇招有正典

清代十二位帝王中,个个在书法上都很可观,展现了学养底蕴深厚。满清入关第一位皇帝——清世祖章皇帝、顺治帝的书法独树一格,艺术风采脱俗。后继创出清朝盛世的康熙皇帝、雍正皇帝日理万机,而在书法上都有可观的成就,他们的宸翰墨迹透露了生命的情致、生命的信仰,也留给人圣君的风范。 这些圣君对臣子的书法养成教育或表现成绩又是如何对待呢?

顺治朝

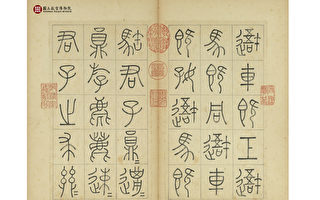

清世祖顺治帝的书迹透现强烈的个性风采,展现挥洒自如的艺术天分。据《清实录顺治朝实录》记载,顺治帝重视满族八旗弟子的书法养成教育。对于朝中掌管起草、传宣诏命文告的各个内阁中书(中书舍人)的书法能力,顺治帝一个个亲自考核。他下诏,要求内阁中书们要用心学习书法,并且严格执行考核,丝毫不含糊。

顺治帝下诏,令内阁中书用心摹写名家法帖;给予一段时间学习之后,顺治帝亲自进行考核。看看以下这封顺治帝丁卯年给吏部的圣谕记载,就可以知道顺治帝对内阁中书的期待是很高的,各中书能否达到皇上期待的水准呢?考核结果又如何赏罚呢?

我们来看看,这封顺治帝的圣谕就知道答案:

丁卯,谕吏部。向令内阁中书,摹写法帖,用心习学,为时已久。今览其所写字样,吴养浩、宫昌宗、戴时选,书法稍有可观;其杨鹏举、沈𨱅生、程璋、王毓英、牛彝、张道祥、鲁超、戈瑶八员,书法生疏,着各罚俸一年;白绍易、曹之骥,字画潦草,不合体式,殊为怠玩,着革职,永不叙用。

顺治帝考核的结果,在十三员内阁中书中,只有三个得到“书法稍有可观”的评价;有两个“字画潦草,不合体式”,被顺治帝评为怠忽职守,下场凄惨──“革职,永不叙用”;其余八员的成绩“书法生疏”,“各罚俸一年”(一年薪俸没了)。

对于书法优异的进士,顺治帝则很赏识、很乐于给赏。《清稗类钞》有这一段顺治乙未年,会试榜发到殿试时,顺治帝阅卷的记载:

世祖命取诸进士之原卷进御,览之称善者数四。及殿试卷进呈,阅至第三人卷,顾谓读卷官傅以渐曰:“卿知此卷为谁?”傅谢不知。世祖曰: “此会元(*科举时会试考取第一名)秦鉽作也,朕于其书法知之。 ”及折卷,果然。世祖大悦,召见于南海子,赐袍服,比第一人。

记载说,会试榜发之后,顺治帝御览了每个进士应考的试卷,称赞其中四个人的书法优秀。到了殿试考完,顺治帝阅卷时,对第三个人的卷子特有好感,就问身旁的读卷官、也是顺治朝的第一位状元傅以渐说:“你知道这卷子是谁的?”傅谦虚回应说不知道。顺治帝笃定地说:“这是会元秦鉽的,朕从他的书法得知。”这时卷子上的名字还遮着,到了拆了弥封,果然是秦鉽所写的。顺治帝非常高兴,在南海子召见了秦鉽,亲赐袍服;秦鉽得了前人未曾有的无上的荣耀。

康熙朝

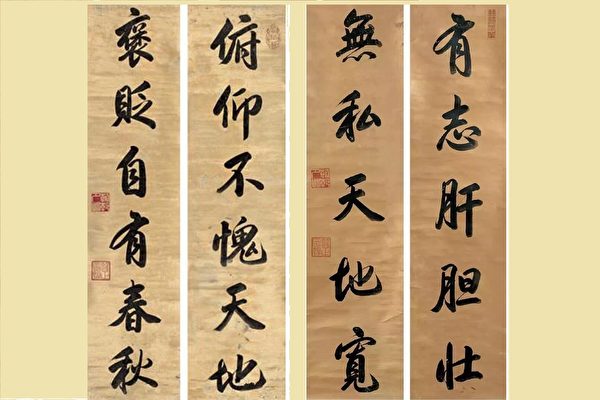

继承顺治帝位的清圣祖康熙帝爱好书法,留有盛名。他从小就喜好读书,留心翰墨,临摹书法,每天临写千余字,对传世名人墨迹、石刻名碑,无不细心临摹,没有一日间断。持续几十年的临池,让他书写公文、朱批“敏速、从无错误”。凡是督抚折子、及朱笔上谕都是康熙皇帝亲书批答。

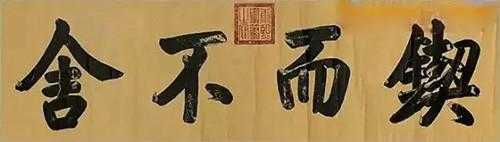

康熙帝一生的笔墨世界“师古正心”,表现他与古人、与天地的契合。他作《仿二王墨迹》诗就说出:“银钩运处须师古,象管挥时在正心。”

康熙帝自身用功于书法,也重视翰林院的官员的书法,在选用人才时,考量其书法水准是个重点。有个例子,康熙三十年(公元1691年)的殿试,科考官拟定了前三名的名单:第一名吴昺,第二名戴有祺,第三名杨中纳。康熙帝御览卷子后,称赞第二名戴有祺“书法尤嘉”,于是将他钦点为状元。还有一例,康熙六十年会试,聊城人邓钟岳(公元1674—1748年)书艺超人,得到康熙帝赏识“字甲天下”,并钦点他为状元。

雍正朝

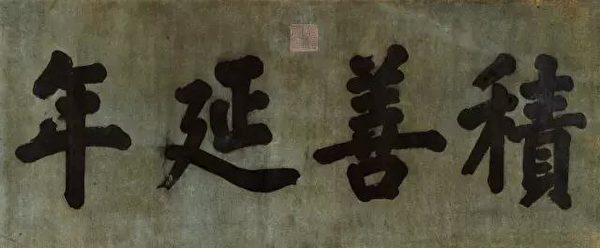

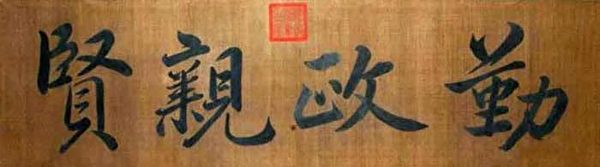

和硕雍亲王胤禛“人品贵重,深肖朕躬”,得到康熙皇帝赞赏,成了继承皇位大统的皇帝——清世宗雍正皇帝。雍正帝也承传了先帝康熙帝对翰墨的雅好,他的书法墨迹展露用功的深度和力度。现代书艺家称赞雍正帝的书法,是历代皇帝御笔书法中不可多得的佳作。雍正帝不仅书法出色,他从小博览史册,刻苦勤奋,好学不倦,学问渊博。

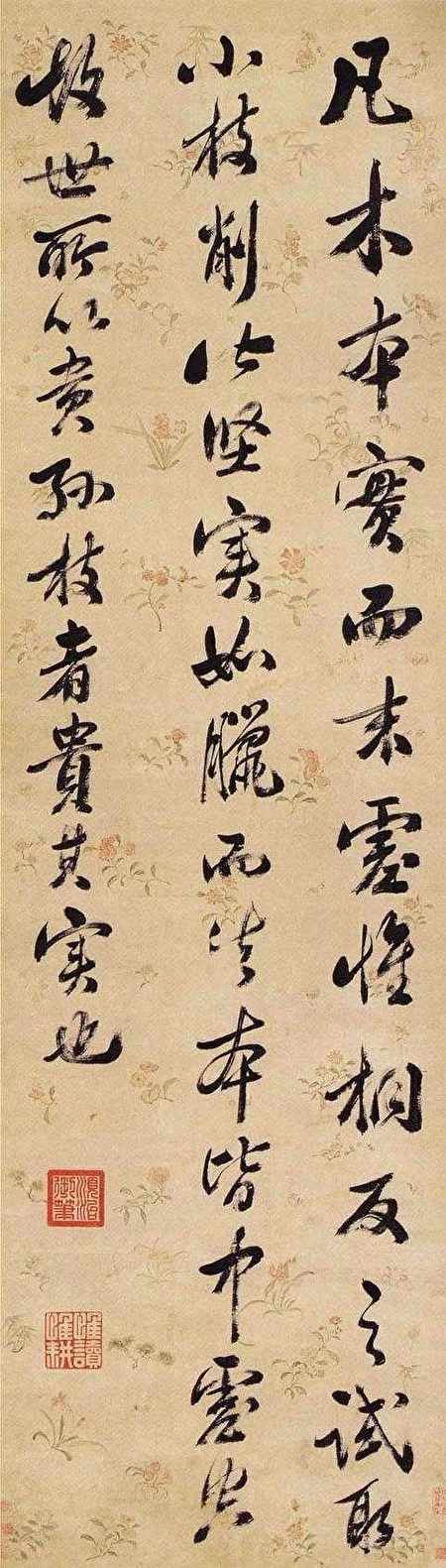

在皇子——雍亲王时代,他常常微服独行。有次游西湖,他取道杭州西城墙的涌金门出城,和一个写字书生有过一段“奇遇”,《清朝野史大观》中留有这段记述。

在涌金门边上有个书生设摊卖字,引起胤禛的兴趣。他看那书生的书法不俗,字迹雅正,便让他书写一幅联,其中有个“秋”字。当场书生很快就写好了,不过秋字的“禾”、“火”写成左右相反。

胤禛就问那书生“秋”字是否写错了?书生却是不慌不忙地拿出名帖来,有条不紊地辩解。胤禛说:“先生如此博学多才,为何不赴科考求功名,却在这里卖字呢? ”

书生答说自己家里穷,妻儿的生活无着落,只好卖字为生,虽然曾经在府试中了举,也不敢奢望功名富贵。当下,胤禛便掏出几块马蹄金送给书生,并对他说:“我做生意赚了一些钱,就资助你去求取功名。他日如果得志,希望能想起我这萍水相逢的商人。”结果,书生在下一期的会试中,高中进士,点了翰林学士。

后来雍正帝即位,一次在批阅奏章时看到了西湖边上那书生的名字,想起了“![]() ”字的那段往事,他便召见此人,和他讨论书法。

”字的那段往事,他便召见此人,和他讨论书法。

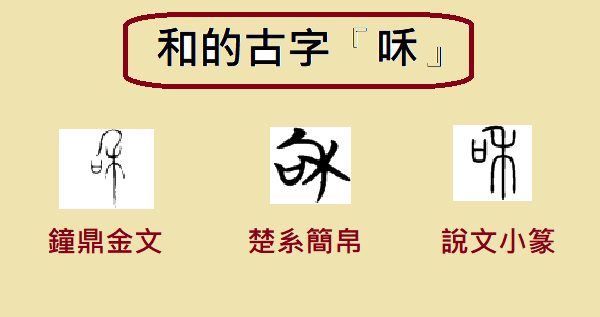

召见时,雍正皇帝提笔写了一个“和”字,原字乃是“和”,让人拿给书生翰林看。这时书生翰林看了“禾”与“口”左右对调的和字,说是伪体字。雍正当场笑了一笑,并没有多说什么。然后,雍正皇帝就写了一诏,令书生翰林奉诏书到浙江巡抚府去。

其实,在早期的文字——金文、小篆中,都有这个“和”字,的确是“和”的古字。

再说到浙江巡抚接了诏之后,拜览雍正皇帝诏令:命某某(翰林)到杭州涌金门卖字三年,再来朝廷供职。

雍正皇帝勤于政事,回复臣子的批示常见睿智幽默,甚至出奇。他的丰富学识一试就试出了这位书生进士的学问还不够格当翰林,需要回乡补习充实基本学问素养呢!

参考资料:

《清实录顺治朝实录》

《清实录康熙朝实录》

《清实录雍正朝实录》

《清稗类钞》

《郎潜纪闻》

《内阁大库档案》

《清朝野史大观》

@*#

-点阅璀璨中华文化的亮点系列-

责任编辑:王愉悦