中秋到了,南方人家圍籬邊、道路旁,飄溢著自然甜香馨,卻看不到大剌剌的花顏,原來是有如繁星墜落人間的桂花從桂葉間馥馥送香。

從立秋開始丹桂、金桂、銀桂、秋桂……種種桂花就開始飄香1,到了中秋時分,花香已十分。《瓶史月表》說(黃曆)八月花盟主是,丹桂、木樨。木樨就是桂花,也叫木犀。

桂花香.桂花雨.桂花饌

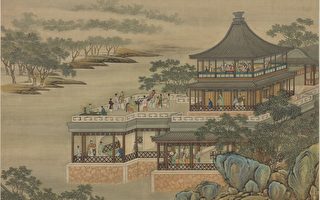

春蘭、秋桂常飄香。黃曆八月的別稱就是「桂月」,沒聽過桂花名的人應該不多見。晉代嵇含《南方草木狀卷中》記載桂「生必以高山之巔,冬夏常青」。桂花非常細緻小巧,不與百花爭艷,然而她的香氣溫潤慰貼,厚厚的肉質花瓣郁郁香散十里,自然而然戴上了花盟「桂冠」。桂花香展開來的飲食文化非常「多滋」多彩,成了中華民俗文化中的煥采。

在古老中國,人們很早就懂得善用桂花的滋味,西元前《禮記‧檀弓》記載曾子說利用薑、桂之滋來提振精神「……草木之滋焉,以為姜(薑)桂之謂也。」《說文解字》就說「桂:江南木,百藥之長」。因此,中華食尚中發展出桂花釀、桂花露、桂花糕、桂花茶、桂花月餅、桂花蜜、桂花釀湯圓……等等的「桂花美饌」,到了中秋時節更是引起人品味的鄉愁,讓人食指大動。

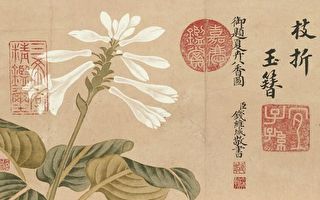

採桂花用來作飲食、作香露要及時,就像古人詩吟「花開堪折直須折」,花開滿枝就要折,等到桂花落地,香氣就遜了。最常見的採法,就是「搖桂」。地上鋪上檯布承接,把樹搖落點點桂花香,落下的桂花宛然陣陣桂花雨。桂花雨是孩子們的一場遊戲一場中秋夢。鮮採下的桂花供佛壇前,花香伴著檀香,隱隱約約有著神仙世界的召喚。秋月千里繫相思,折桂思君,也讓人搖起記憶中沈澱的相思。

桂子落秋月

中秋明月夜,桂花有「花中月老」之稱,牽繫了中秋和月亮兩廂。詩仙李白唱「桂子落秋月」2、詩神蘇軾說「月裡仙人親手植」3,在他們的詩歌中連繫了中秋明月和桂樹的典故。

「桂子落秋月」在唐宋人的詩中常見,傳說在明月皎潔的中秋夜,可能從月中落下桂子。白居易難忘杭州風月,《憶江南》5深印著「山寺月中尋桂子」的記憶;唐人宋之問《靈隱寺》詩有這一句「桂子月中落,天香雲外飄」。杭州靈隱山多桂樹,靈隱寺中僧人說是「月中種」的,在中秋夜,往往有桂子從天而墜,寺僧也曾經拾得。

這樣神隱的中秋月桂子,歷史記載說並不是唯一。明代禮部尚書朱國禎(公元1557年-1632年)的《湧幢小品》有「桂子落秋月」記載。說南宋紹定年間(公元1228年-1233 年)詩人舒岳祥在中秋月讀書,那夜月色非常明潔,舒突然聽到屋瓦上撒起冰雹的聲音。他祖父開門查看,然後說「此月中桂子」。朱國禎並以自身經驗相印證,某年中秋夜他在天台山中曾遇到月中落桂子,還叫隨身童子撿了二升。

月中桂子長得什麼模樣?是什麼滋味?有什麼作用?朱國禎都記載得很清楚。桂子大小如豫章子,無皮、中間有仁,顏色如白玉帶有雀卵紋,咀嚼出芝麻氣味。作枕頭清芬襲人。散落在磚縫間的桂子只要十天就長成樹,子葉柔長,冬天仍然勁秀不凋。

杭州是賞桂的佳所。《杭州府志》也有類似的記載,宋代僧人遵式序在天聖辛卯年的八月十五夜,遇到天降桂子好像下桂子雨,大如豆、圓如珠,有白、黃、黑各色,帶有辛味。這些傳說中的中秋夜落的桂子都是具有神力一般,一種即活。

吳剛斫桂

吳剛斫桂

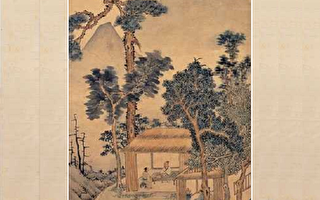

傳說「吳剛斫桂」故事中那棵巨大桂樹也是帶有超凡的「神力」。

西漢《淮南子》就記載了「月中有桂樹」一說(據《太平御覽》引)。唐代著作《酉陽雜俎》卷一〈天咫篇〉4也記敘了吳剛斫桂的故事。那棵月中桂樹高達五百丈並且很奇妙,任人即砍即合。任憑吳剛怎地砍斫,桂樹始終屹立不搖,並且絲毫無損。

據傳吳剛是一位學仙術的修行人,可是修道之心不堅定,常常偷懶,三天捕魚兩天晒網,因而被他的師父處罰。其實,師父是為了磨煉他的心志、克服他修煉路上的障礙,所以「罰」他砍斫桂樹。那棵桂樹不是普普通通的樹,它具有一種迅速再生的能力。吳剛斫呀斫,斫累了,休息一下下,這一下桂樹就復合了。千百年來,吳剛所作的功,都前功盡棄,桂樹仍然完好如初。吳剛因為「無剛」,斫桂用力不少、吃苦不少,始終不能克竟其功;另方面,人們也見識了桂樹的「神力」。

桂林高潔

在華夏文明中稱頌桂樹的淵源久遠。在兩漢時代盛讚桂樹,從兩漢時代的樂府歌曲、詩賦中可以見到一斑。在兩漢樂府詩中有桂船、桂旗6,都是以桂樹歌頌高貴雅潔的品格。

桂樹之名從古傳到今,從精神領域到飲食世界,桂樹的高潔、桂花的馥郁往往令人神馳、令人嚮往、令人回味。桂樹的生長的「神力」又有何樹能超越呢?桂花摘得「桂冠」,果然名不虛傳。@*#

~參註~

註1:有一種四季桂,花初開微黃,後漸轉為白色,香味淡,葉圓又大又密,花甚少但四季長開。

註2:《李太白全集》卷十六〈送崔十二游天竺寺〉

註3:《蘇軾詩集》卷八〈遊道場山何山〉

註4:《酉陽雜俎》卷一〈天咫篇〉:「舊言月中有桂,有蟾蜍,故異書言月桂高五百丈,下有一人常斫之,樹創隨合。人姓吳名剛,西河人,學仙有過,謫令伐樹。」

註5:《江南憶》:「江南憶,最憶是杭州。山寺月中尋桂子,郡亭枕上看潮頭,何日更重遊。」

註6:「桂樹為君船」(《上陵》),「辛夷車駕結桂旗」(《陌上桑》)。

責任編輯:方沛