(http://www.epochtimes.com)

【大紀元5月8日訊】編者按﹕劉文彩是一個影響了几代中國人的反派明星﹐可說是家喻戶曉。“水牢”、“庄園”、《收租院》使劉文彩成了中國歷史上最臭名昭著的惡霸地主。《收租院》群雕更曾飄洋過海展出。以劉文彩故居改造的大邑地主庄園陳列館,接待觀眾達五千万人次。在中共的謊言宣傳下﹐劉文彩集中了人間的一切殘酷剝削与罪惡,從吃人的人間地獄水牢到吃人奶的人間豺狼劉文彩,凡此种种惡貫滿盈的“鐵證”家喻戶曉,全國上下到處都向劉文彩舉起過憤怒聲討的拳頭,男女老少無不為劉文彩登峰造極的人間罪惡流下控訴的眼淚。但公眾并不清楚,劉文彩不過是虛构的一具政治恐龍。1995年,作者笑蜀赴四川省大邑縣實地采訪,在地主庄園陳列館和劉文彩后裔協助下,搜集到大量第一手材料﹐寫出《劉文彩真相》﹐還歷史本來面目。該書99年曾在大陸出版﹐但馬上遭到當局封殺。本站連載《劉文彩真相》﹐有助于讀者了解歷史的真實。

——————–

《劉文彩真相》第四章 千古絕唱《收租院》?

徜徉在一百多尊泥塑雕像組成的“黃色”人流之間,華君武等人指點江山,激揚文字,興致越來越濃……

1964年改館給庄園陳列館帶來了空前繁榮。從開館到1962年三年間,庄園陳列館接待的游客共六十二万人次,而在第二次改館之后,庄園陳列館接待的游客每天都有數万之眾,三五個月的游客量就超過前三年游客量的總和。陳列館每天都是人頭攢動,許多游客踩落了鞋子、擠坏了挎包、碰掉了眼鏡,仍興致盎然地流連忘返。白天的時間不夠用,陳列館就晝夜開展,一到晚上,几盞特制的探照燈把展廳照得雪亮雪亮。藍眼睛黃頭發的外國人也被惊動了,挎著照相机三三兩兩地結隊而來,讓當地人大開眼界。

与此同時,小冊子《地主庄園陳列館》公開發行,發行量達十万冊。中央新聞電影制片厂拍攝的紀錄片《罪惡的地主庄園》在全國上映,《人民日報》并發表了評點這部片子的專題文章——《不要忘記這個地方》。

庄園陳列館如日中天。

面對空前繁榮,主管部門固然有一种成就感,但更多的還是危机感、緊迫感。

八屆十中全會公報發布七個月之后,中共中央就制訂了《關于目前農村工作中若干問題的決定(草案)》,簡稱“前十條”。文件列舉了農村中出現的“嚴重的尖銳的階級斗爭”,其中有“四類分子”的反攻倒算、伺机破坏;社會上新出現的投机倒把、放高利貸等現象。文件最后引用了毛澤東的一個非常重要的指示。毛澤東說:“階級斗爭、生產斗爭和科學實驗,是使共產党人免除官僚主義、避免修正主義和教條主義,永遠立于不敗之地的确實保證,是使無產階級能夠和廣大勞動群眾聯合起來,實行民主專政的可靠保證。不然的話,讓地、富、反、坏、牛鬼蛇神一齊跑了出來,而我們的干部則不聞不問,有許多人甚至敵我不分,互相勾結,被敵人腐蝕侵襲,分化瓦解,拉出去,打進來,許多工人、農民和知識分子也被敵人軟硬兼施,照此辦理,那就不要很多時間,少則几年,十几年;多則几十年,就不可避免地要出現全國性的反革命复辟,馬列主義的党就一定會變成修正主義的党,變成法西斯主義的党,整個中國就要改變顏色了。請同志們想一想,這是一种多么危險的情景啊!”毛澤東的這個指示成了全面開展階級斗爭的動員令。1963年9月6日,中共中央又制訂了《關于農村社會主義教育運動中一些具體政策的規定(草案)》,即“后十條”。規定了農村社會主義教育運動的五個要點:階級斗爭,社會主義教育,組織農村貧下中農隊伍,“四清”,干部參加集體領導,其中階級斗爭是最重要的內容。“后十條”同時提出了“農村社會主義教育運動”的基本方針:“以階級斗爭為綱,抓住五個要點,放手發動群眾,有步驟、有領導地開展群眾運動,團結百分之九十五以上的干部和群眾,打退資本主義勢力和封建勢力的進攻”。階級斗爭正式确定為党的工作重心。

階級斗爭形勢一日千里。形勢逼人,形勢就像洶涌的洪水在屁股后面追著跑。除了比洪水跑得更快,沒有別的辦法。

剛剛取得改館成功的庄園陳列館,不敢故步自封,必須開始新的沖擊。便有了大型泥塑《收租院》。

1964年秋,庄園陳列館負責人提出用民間泥塑形式再現當年農民交租情景的建議,在得到溫江地委宣傳部認可后,即派出調查組,到當地農村訪貧問苦,收集素材。經過几個月的調查,庄園美工初步形成了創作《收租院》的构思。1965年5月,陳列館一方面致函四川美術學院党委,請求技術支援;一方面將《收租院》陳列計划方案報送省文化局審批。5月28日,陳列館又函請省文化局火速調配創作人員。省文化局特事特辦,調派四川美術學院雕塑系教師趙樹桐、王官乙;四川美術學院應屆畢業生李紹瑞、廖德虎、龍緒禮、張德熙;四川省廣漢縣文化館美工唐順安;四川省南充地區民間藝人姜全貴等組成《收租院》創作組。一干人馬于6月初開到安仁。

人員調配特事特辦,其他方面概莫能外。創作《收租院》一經定案,就被當作四川文化界的頭號重點工程,壓倒一切的政治任務,只許成功,不許失敗,稍有差池就是政治事件,誰敢掉以輕心?也就是說,創作《收租院》所享受的禮遇,是庄園陳列館開館以來所有展覽設計中規格最高的一次。

和制作蜡鑄模型、《百罪圖》、“水牢”的指導思想一樣,創作《收租院》的指導思想也是“階級斗爭為綱”。區別在于,無論是蜡鑄模型、《百罪圖》還是“水牢”,雖然其內容大多出于后人加工,但仍號稱“史實”。即便是純粹的虛构,也要煞費苦心地掩飾其虛构內幕,而以“真人真事”名義招搖過市。換句話說,內容上“真人真事不必要”,形式上卻是非“真人真事”不可。《收租院》不然,雖然主管部門也不承認《收租院》的內容不可信,但畢竟承認它是藝術作品,作為藝術作品,它可以調動各种藝術手段,夸張、虛构等等,為它的主題服務。也就是說,《收租院》中的劉文彩,是藝術化的“劉文彩”,而不是歷史中的劉文彩,人們犯不上和它較真。它沒有也不需要“史實”作面具。另一個區別在于創作宗旨的差异。《收租院》的創作宗旨也是“階級斗爭為綱”,但它上綱更高——由省委宣傳部和省文化局制定的創作宗旨是:既要表現農民的悲慘生活,也要表現他們的不屈和反抗;既要表現地主階級的凶惡殘暴,也要表現他們的虛弱和恐懼。讓人看的是一個收租院,想到的是整個舊社會。也就是說,《收租院》要代表整個舊中國。《收租院》主角劉文彩,自然也就是舊中國全部邪惡勢力的象征。

在總體設計的指導下,創作人員把《收租院》分成“交租”、“驗租”、“算帳”、“逼租”和“反抗”四大板塊。然后進行分段設計。每段從中心思想、情節到人物形象的塑造,都是依靠集體力量。《收租院》114個人物可以說沒有一個是誰獨立完成的。施工中,往往是這段我上大泥,你上細泥,而由第三個人來刻畫形象。一段或一組塑像落成后,由整理小組作最后修改;無論作者是老師還是學生,其作品都要接受修改,以求得風格的統一和內容与形式的和諧。創作過程往往是一波三折。創作“風谷”塑像時,有個旁觀者說看不出有風。創作組馬上修改,通過老農在風谷机旁頂風而進的姿勢和飄揚的衣襟來表現風。美院創作人員當模特,擅長做衣紋的民間藝人上衣服。衣服上起后,風感倒是有了,但衣服太過柔軟,飄然瀟洒,使那位老農看上去象個散仙。這當然不行,美院創作人員和民間藝人繼續修改,加重衣服質地,“風谷”塑像這才過了關。塑像“拉壯丁”也是三易其稿才通過驗收的。

創作過程歷時四個半月。1965年國慶,大型泥塑《收租院》正式對外開放。劉文彩收租現場118米空間布滿了黃色雕像,個個栩栩如生,呼之欲出——

一條伸著長舌的惡狗旁站著一個漢子,他頭戴草帽,身穿綢短衫,手執彈簧鋼鞭,腰里挎著駁殼槍。他的對面,是一群衣衫襤褸的佃戶,男的肩挑手推,女的背著竹簍,儿童替大人拉著雞公車……,灰色的人流向收租院源源不斷地涌去……

手拿念珠的劉文彩,硬說他面前的那位老大爺沒交夠租子,叫管帳寫了一張賣儿當壯丁的文書強迫老大爺按手印。老大爺不答應,劉文彩就一腳踢倒了老大爺,儿子見了不顧一切地扑了上去,跟狗地主拼了!但寡不敵眾,被國民党匪兵、袍哥打手一涌而上抓了起來,老大爺憤怒地指著劉文彩罵道:“你這個吃人野獸,殺人不眨眼的劊子手,逼得我無路可走。今天,憑著這條老命,我跟你拼了。”

一位雙目失明的老大爺,儿子被抓了壯丁,儿媳婦也被地主搶走給活活地折磨死了,全靠小孫女服侍他過日子。小孫女就是他的命根子。老大爺傾其所有仍過不了驗租關,劉文彩便硬逼著老大爺在一份賣身契上按了手印,上面寫道:“只因無力繳納所欠劉家三斗租子,現將孫女儿抵押……。”親生骨肉就這樣被劉文彩分离了。

這又是一家人的生离死別。他們把辛苦了一年打下的糧食全都繳了租子,劉文彩硬說他們沒有按期繳納,指使狗腿子、保長、鄉丁把他們的家給抄了,就連切菜刀、飯鍋都給搶走了,狗腿子還拉走了這孩子的爸爸去當壯丁,這孩子緊抱著爸爸的腿,哭喊著:“爸爸呀!爸爸!你還能不能回家呀!”媽媽抱著不到滿月的孩子,焦急的追了出來,狗腿子保長卻一腳就把她踢倒在地……

一群拿著扁擔的農民正要离開收租院。走在最后的一個壯年農民,忽然轉過身,放下籮筐扁擔,雙手握拳,瞪著劉文彩,象要沖過去和他算帳。一個青年農民抓起一把斧頭,弓步俯身,雙眼直視飛輪風骨机,恨不得砸碎這吃人的虎穴狼窩。一個農民掄起扁擔向著劉文彩正要沖過去,旁邊一個年紀大一點的左手按住他的肩頭,示意他不要蠻干。在這兩人的前面有五個農民,走在最前頭的較年輕,他左手提著扁擔,右手握著拳頭,邁著堅定的步子,象是下定了跟共產党鬧革命的決心。他的后面四人,有的邊走邊談,有的若有所思,有的回頭怒視,神態不同,但都緊跟著最前面的青年。

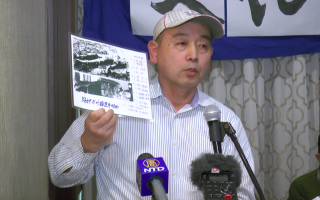

如果撇開其“階級斗爭為綱”的政治內涵,純就藝術角度而言,泥塑《收租院》還是有一定審美价值的。當時的政治宣傳品普遍存在“假、大、空”,“直、粗、淺”等通病,《收租院》在藝術上精致得多,必然從一大堆簡直就是文化垃圾的宣傳品中脫穎而出,一枝獨秀。事實上,《收租院》尚未定稿,就已經引起了高層的熱切關注。1965年9月的一天,作者們正在收租院現場進行最后一道泥塑改工,便有一群貴賓不期而至。經介紹,作者們才知道,來賓中為首的兩位,一個是中國美術家協會秘書長、《人民日報》編委兼副刊主編華君武,一位是中國作家協會書記處書記、著名美學家王朝聞。陪同他倆的則是四川省美協主席、版畫家李少君。作者們莫不喜出望外,當即放下手中的工作,為三位來賓充當“導游”。徜徉在一百多尊泥塑雕像組成的“黃色”人流之間,華君武等人指點江山,激揚文字,興致越來越濃。休息時剛在藤椅上落座,華君武就代表他所在的《人民日報》拍了板,說:“很成功,很成功!是古為今用、洋為中用在雕塑方面的創新,值得向全國宣傳。”又說:“這种宣傳不是一般性的點點滴滴的新聞報道,而是在全國范圍內重點深入地宣傳,來一個‘万炮齊發’。”“我在《人民日報》管‘半邊天’。這次我來當‘托拉斯’,你們有關《收租院》的稿件只能給《人民日報》和新華社,不能給其它報刊。”

果然,華君武返回北京不久,《人民日報》就在顯要位置刊登了歡呼大型泥塑《收租院》創作成功的文章。《文藝報》、《解放軍報》、《光明日報》、《美術報》、《中國青年》、《四川文學》等大報大刊隨即響應,由此引發了“万炮齊發”的強大宣傳攻勢。最有代表性的則是華君武發表在1965年第11期《文藝報》上的文章——《雕塑界的大革命》。自此以后,“雕塑界的大革命”便成了藝術家、政治家評价《收租院》的口頭禪。

繼“水牢”之后,地主庄園陳列館再度震惊全國。

康生見到《收租院》,首先擊掌稱贊:“塑得好!很好!這比巴黎羅佛宮的雕塑好得多!”并說:“這是一個創造,是雕塑藝術的一次大革命。”

為了進一步擴大《收租院》的政治影響,主管部門決定,組織《收租院》進軍北京。12月24日,由部分原作者和北京、天津一些雕塑家共同复制的《收租院》群雕在中國美術館公開展出,翹首相盼的北京觀眾蜂擁而至,《收租院》熱至此進入高潮。僅僅過了三天,即到12月27日下午,《收租院》門票就已預定到1966年2月底,以致于官方不得不于1966年1月初暫停團體預訂。2月21日重新開始團體預訂,當天就來了一千多個單位。只給這一千多個單位發號登記,就登記了一個星期。雖然從第201號起,限制每個單位的團體票不能超過二百人,也一直登記到九月份。以后再來登記的單位均沒有時間安排,令他們大失所望。團體票人數過多,個人售票不能不相應壓縮。星期日售個人票,許多工厂、机關就在星期六下午派人來排隊,等著買次日早上九點發售的個人票。他們輪換值班,排一整夜的隊。館方常常通過擴音器向排隊購票的觀眾宣布個人票限額發售辦法,勸沒有希望購到當日門票的隊伍后面的觀眾离去,以后再來。但排在后面的觀眾仍然固執地原地守侯。館方后來總結說,這种情況“是舉辦任何一次美術展覽前所未有的現象。”中國美術家協會編發的“《收租院》泥塑群像展覽反映簡報”則稱,“《收租院》泥塑自展出以來。到3月6日為止,共接待觀眾4735万余人。需要看這個展覽的總人數估計當在兩百万左右。”“觀眾的迫切需要和展覽廳所能容納的人數之間形成了尖銳的矛盾;在業務上也將美協、美術館大批人力卷了進去,造成的壓力很大。”

轟動北京,實則是轟動權力核心。還在中國美術館正式展出《收租院》群像之前,就已經有一批高級干部聞風而至,先睹為快。12月18日,時任人大副委員長的郭沫若前來參觀,他大發感慨:“這個展覽很好,是雕塑的一個大革命。不知道你們做的泥塑能保存多少年?遼代的泥塑至今還很完好,已經保存了一千年。應該好好研究傳統泥塑的經驗,把這樣的作品長期保存下來。”這位著名的革命文豪還飽蘸激情,當場為泥塑《收租院》揮毫題詩:

毋忘階級仇,斗爭舊戰場;

雕塑革命化,准備建天堂。

12月19日,中國美術館更是冠蓋云集,前來一睹《收租院》風采的高級干部成群結隊。

中宣部負責人周揚、林默涵來了。周揚發表了熱情洋溢的講話,他對《收租院》作者說:“我很贊成,很擁護,我要替你們宣傳。你們為中國的雕塑打出了路子,這既是提高,也是普及。”“藝術是生活的反映,這批雕塑是有具體內容的,不象過去有些雕塑只反映抽象的反抗和壓迫。你們做得很生動,很有情感。”周揚還詢問了作者繼承了哪些傳統和四川民間藝人的情況,說:“《收租院》加上《反抗》部分很好,將來可以多搞些斗爭題材,搞些革命歷史題材。”“沒有文物价值的廟宇可以改造,可以利用;我看岳廟就沒有什么价值。”“搞村史很好,大有可為。天津《三條石》資本主義剝削很殘酷,也可以搞,這是一件大事。我看將來雕塑家就可以在這個基礎上去搞,象《紅燈記》一樣去推廣。《收租院》搞的是解放前的生活,以后還要多搞些社會主義建設中的新的英雄人物。”陪同的四川省美協主席李少言插話:“將來可以利用這些人物作為美術院校的教具。”周揚說:“對!將來可以不畫希腊鼻子了!”周揚還興奮地說:“除年畫、連環畫外,也要雕塑,也要幻燈,在這個基礎上可以涌現千万個美術工作者。我過去總覺得中國雕塑落后,而且不易普及,現在解決了一個大問題。”

國防部副部長許光達大將來了,他的講話很有軍人气質,他說:“方向對頭。長征故事也可以塑成泥塑。舊泥塑也有群像,羅漢就塑得很多,但你們是新內容,比羅漢好多了。祝賀你們的成功!”

正式展出前夜,即12月23日晚,北京市委書記鄧拓來了。他斷言:“從西洋雕塑史上看,即使是最著名的作品,也不能和《收租院》相比。”看到《過斗》部分母女抬籮筐的泥塑,鄧拓說:“這一組最好!”當時,泥塑要不要上顏色美術界有爭論,鄧拓主張稍加一點淡彩,做成比較舊的沉著些的色調,而反對用鮮艷的顏色。最后,他建議作者再創作一些反映工農現代生活題材的泥塑。

《收租院》在中國美術館正式展出后,党政高層人士繼續紛至沓來。

12月26日,中宣部部長陸定一參觀了《收租院》。1月10日,中共中央政治局委員、北京市市委書記彭真參觀了《收租院》。1月13日,中共中央書記處書記、中央理論小組組長、《毛澤東選集》出版委員會副主任康生參觀了《收租院》。彭真對《收租院》表現出异乎尋常的關心。他一進門就對《收租院》作者說:“我看了你們的《簡報》,群眾反映這樣強烈,我主要是來向你們祝賀的!”他評价說:“這真正是民族化的創造,是多快好省的好辦法。我國最早的雕塑和繪畫都產生在民間,泥塑更是民間的藝術。這次你們使它与西洋的結合起來了,成為我們自己的東西。這樣很好!道路走對了。今后雕、塑、畫都應該与民間傳統結合起來,与西洋的好東西結合起來。”接下來,《收租院》作者向彭真匯報了四川美術家如何“深入生活与工農兵相結合”的情況后,彭真說:“不下去就出不來這么好的東西。藝術作品也不能一接触生活就出東西,必須有較長的時間深入生活。地方上為什么比北京好一些?甘肅為什么能搞出來《向陽川》?就是因為他們長期生活在下邊。省里的同志和工農群眾更接近一些,更熟悉一些,這一點很重要。”彭真將《白毛女》和《收租院》并列為反映地主階級壓迫農民的最好的作品。他提出一個觀點:“反映地主階級壓迫的作品有了一些了,但反映資本家壓迫剝削工人階級的作品還很缺。應該搞一部反映資本主義剝削的東西。開始可以從小說、戲劇方面找材料,也要搞調查研究,先把情況摸清楚。這些事要抓緊辦,過多少年以后就沒有人知道了。”他并借題發揮,便有了以下一段長篇大論:

“現在國家是無產階級當家。社會主義的舞台誰來當家?美術誰來當家?哲學界、史學界誰來當家?整個教育界誰來當家?難道這些都讓別人當家么?上層建筑一定要為經濟基礎服務!要為無產階級政治服務!文學藝術過去是為封建階級服務的。過去有一些民間文藝,對地主階級壓迫也只表現了一點挖苦。農民當時文化水平低,只在民間故事、傳說中有些反映,也只流露出一些不滿罷了。”“《紅樓夢》也是把封建、奴隸主美化了的。當然也揭露了一些封建的殘酷剝削,揭露了一些當時社會的黑暗。如當門子的小和尚就說出了封建官場的腐敗內幕。王夫人手里就斷送過几條人命,可是在京戲里是作為正面人物以青衣出場的。民間傳說中,海龍王最富,《紅樓夢》里的四大家族比龍王還富,龍王還要向王家借白玉床。……研究紅學的人不注意階級分析,搞藝術、美術不注意階級關系是不行的。資本主義社會里關系很多,最根本的關系是工人階級和資產階級的關系。為什么要搞哲學,搞政治經濟學?就是要搞階級關系。過去的文藝作品把地主美化了,把農民丑化了。現在你們也沒有故意把地主丑化,只是還他以本來面目,只是把他們臉上的胭脂、粉洗去了!把他們身上的畫皮剝去了!這就是讓歷史恢复其本來的面目。在貫徹方向上,你們打開了突破口,開辟了一條道路。就是要這樣搞下去!几年以后還會有更大的成就。這個問題在許多社會主義國家中還沒有解決。”

彭真這些話,大概是有意說給別人听的。文化大革命已經是箭在弦上,以彭真為首的北京市委与毛澤東的關系愈來愈緊張,彭真對這些當然不會沒有覺察,因而戰戰兢兢,如履薄冰。參觀《收租院》大概被他當作表態擁護毛澤東抓意識形態領域階級斗爭的一個絕好場合,于是乎談性大發。

時為中共意識形態主管之一的康生,在藝術上還算是一個行家,對《收租院》在政治上高度評价的同時,在藝術上也提出了一些中肯的意見。他首先擊掌稱贊:“塑得好!很好!這比巴黎羅佛宮的雕塑好得多!”并說:“這是一個創造,是雕塑藝術的一次大革命。這是毛主席文藝思想的胜利,是搞社會主義教育運動和大學毛主席著作所取得的成果。通過這些作品,可以向廣大的工人、農民、戰士、學生……進行階級教育,這是有很重要的政治意義的。用泥塑不但可以反映階級斗爭,也可以反映人与自然的斗爭,反映社會主義建設。昨天我看了《北京農業大躍進》這部電影,南韓繼大隊怎樣改造自然就很有意義。可以搞大寨、搞大慶等先進集體的事跡。我們新社會題材很多,天地很廣闊,你們這次開頭開得很好,我看可以大大普及。兩面都搞:一面搞反映階級斗爭,反映社會主義革命的;一面搞反映社會主義建設的,搞新人新事,新的精神面貌。”康生很細致地對比了复制品和原作的照片,認為有的不如原作好(如大狼狗),有的則超過了原作(如推車老人、背口袋老人、抬筐的小女孩等)。原作在風谷机前的谷子中有許多草,康生看了照片大搖其頭,說:“吹出來的谷子不應該有這么多草,農民不敢交這樣的谷子,這是一個漏洞。”原作帶孝寡婦,康生認為塑得“有些象男人,”建議“最好再改一改。”抄家部分,母親把小孩丟在地下,康生覺得不大合理,建議修改或把小孩去掉。

泥塑要不要上彩?鄧拓主張上淡彩,康生不同意,說:“還是不上顏色好。”但他認為保長頭上的國民党党徽可以例外,“上一點顏色可能好一些。”他還看了正在制作的泥塑,指出:泥塑骨架上綁稻草不妥,在北方最好改用粗麻,因北方天气干燥,用稻草容易裂縫。他還建議:“《收租院》泥塑也可以燒成陶器,可以上釉,也可以不上釉。我看不上釉效果可能更好一些。”

在休息室,康生特別打听了《收租院》的宣傳動態。問:《人民畫報》、《北京周報》、《中國建設》等對外發行的外文期刊是否都介紹過《收租院》?又說:“《紅旗》雜志也應該介紹一下,登一批照片,寫一篇文章,文章要寫得通俗一些,生動一些,多用群眾的語匯,不要用學生腔。”坐在一旁的新華社社長吳冷西赶緊響應:“專業用語也要少一些。”

康生對《收租院》固然非常關愛,他的夫人曹軼歐則比他的熱情更高,曹軼歐看了一次不足意,很快去看了第二次、第三次。每次她都要滔滔不絕地大發議論。但她遠遠不具備她老公那樣的藝術鑒賞力,對《收租院》也就不可能從藝術角度去品評而只會拋售政治術語。庄園陳列館檔案也保存著她當年的一些高論:“這些泥塑真實感很強,政治和藝術結合得很好,所以才這么感動人。”“這是一個進行階級教育的課堂,國內可以宣傳,對國外也可以宣傳。如果能到各地去展覽一下才好,恐怕運輸不大方便。”“用這种方式反映階級斗爭很合适,也可以搞資本家壓迫工人的事嘛,也可以搞党領導的各种斗爭嘛!這确實是個很大的創造和革新。”“搞藝術的容易產生個人主義,你們發揮了集體的力量,集中了群眾的智慧,這是很對的。你們打破了許多框框,這都很了不起,這是一次雕塑的革命。”

創作《收租院》的本意是為了服務于當時的政治路線,為了給極左狂潮推波助瀾。它的功能因此主要是政治的,而不是藝術的美學的。政治家們去觀賞《收租院》,當然也就不會是去消閑,去附庸風雅。對《收租院》態度如何,在文革前夜那种特定的政治氛圍下,已經不是一個個人愛好問題,而是一個政治問題,一個階級立場問題,一個大是大非問題。中國政壇正在發生大分化、大組合,政治家們需要一定的場合來亮相、來表白,來說明自己的抉擇。《收租院》展覽則為他們提供了這樣的場合。誰也不愿意自己的亮色遜于他人,誰也不愿意自己的調門低于他人,于是無論主觀感受如何,都得對《收租院》大唱贊歌,而且要比別人唱得動听。你追我赶,誰也不甘人后。領導人對《收租院》的表態成了贊歌大聯唱,大賽唱。《收租院》就在大聯唱、大賽唱不斷高漲的聲浪中冉冉上升,直逼云霄,成了中國文藝界的霸主。

隨著《收租院》在中國文藝界霸主地位的确立,《收租院》主角劉文彩的“中國几千年地主階級總典型”的身份也得到正式确認,歷史上的皇帝只能做他們所在的那個朝代的地主階級政治上的總代表,中國共產党的頭號不共戴天之敵蔣介石也不過是二十世紀上半葉中國大地主階級大資產階級政治上的總代表,真是“數風流人物還看今朝”,偏遠的四川省大邑縣安仁鎮的一個土老冒,卻可以壓倒歷代梟雄,雄距中國三千年罪魁榜首。

偌大一個中國,得到最高決策者認可的當代文藝作品,除了江青勢力范圍內的“樣板戲”,就只剩一個《收租院》。《收租院》便從此打上了“欽定”的印記,与江青的樣板戲平分秋色。

北京《收租院》的觀眾大致可分為兩大類,一類是“特殊照顧的觀眾”,一類是普通觀眾。所謂“特殊照顧的觀眾”首推党政軍領導人,其次是各界名流,如全國勞動模范、文革時被破格提拔為國務院副總理的李素文,全國勞動模范、大慶石油工人王進喜,作家魏巍等。再次則為外賓。中蘇論戰后,因為昔日的“老大哥”蘇聯已蛻變為“蘇修”,中國理所當然地晉升為世界無產階級革命中心,“世界人民昂首闊步進入毛澤東思想為偉大旗幟的嶄新的歷史時代”。北京就仿佛是紅色“麥加”,國際上一大批左傾人士來這里“朝圣”。《收租院》剛剛進京,就被當作對毛主席的洋學生進行階級教育的基地。1965年11月22日,《收租院》尚在复制之中,日本青年關東代表團就來參觀了。團員石崎泉是個畫家,也擅長雕塑。她詳細詢問了制作《收租院》的全過程,拍了許多照片。她說:“看了你們的美術,我知道了回去之后應該怎樣工作。這些作品使我非常吃惊,簡直不可想象!你們塑這些象竟沒有使用模特儿,我做一個頭像也要用模特儿。日本的美院學四年,四年都是做模特儿。你們這樣搞集體創作,在日本是不可想象的!我們也曾自動組織起來集體創作,做到中途打一架就散了,因為日本現在還沒有你們這樣的環境和條件,美術家的生活也沒有保障,只有社會主義國家才能這樣做。”日本攝影家代表團、日本美術家代表團也參觀了《收租院》泥塑展。日本美術家代表團的反映尤其強烈,12月22日晚中國美協設宴招待他們,主持人剛剛介紹李少言是四川美協主席、此次為《收租院》展覽籌備事宜來京,會場上就響起一片熱烈的掌聲。《收租院》泥塑成了整個宴會的主題,李少言則成了宴會的中心人物。團長鶴田吾郎希望有關方面為他安排一整天的時間,他要把所有塑像都畫下來。他說:“我去過許多國家,這樣的塑像,世界各國都沒有,只有中國才有。只是為了看這個展覽到北京來也值得!”他還向《收租院》作者要了一些做泥塑用的土、棉花和稻草留作紀念。大概是比鄰而居的緣故,前來參觀的日本人特別多。除了文化界人士之外,工業界、政治界人士都有。与文化界人士對《收租院》有節制的評价相反,其他方面的人士對《收租院》評价很高。日本工業界人士玖村芳男說:“今天看了許多美術展覽,其中我特別喜歡四川大邑的泥塑。日本的美術和中國的美術相比較,我對中國美術的興趣更大。”他還告訴接待人員:“我看到了《人民日報》發表的《收租院》泥塑照片,已剪下來寄回了日本。這是很好的階級教育,希望介紹到日本去。”隨同參觀的日本客人東卯助表示希望通過《人民中國》雜志,把《收租院》介紹給全世界。日本著名政治家西園寺公一和夫人觀賞《收租院》群像時,展廳里發生了一點波動。一机部四局一個叫羅俊英的女干部看了老大爺賣孫女的泥塑,只說一句“和我一樣!”就在大庭廣眾之下號啕痛哭起來。大家赶緊扶她到休息室,她已走不動路了。西園寺公一夫婦目睹了這件事的全過程,触動很大。他對陪同人員說:“我非常感動!這是向人民進行社會主義教育的好材料,藝術上也很成功。可惜我不能看到全部的泥塑原作。你們的藝術具有惊人的感動人的力量,剛才那位女士大哭,就證明你們藝術的感人力量是多么大。”

日本与中國在地理意義上比鄰,遠在天涯的“歐洲社會主義明燈”阿爾巴尼亞則在心理意義上与中國比鄰。阿爾巴尼亞方面派《人民之聲》記者貝特萊拉到《收租院》展覽現場采訪,貝特萊拉看了之后說:“很好!這不僅是雕塑界的大創舉,也是革命工作的一件大好事。這個展覽會是教育青年的一個很好的學校,使青年們知道過去的生活,在今天更好地工作和學習。”

《收租院》在京展出時,适逢印尼新聞代表團訪華。代表團全體成員聞訊赶到中國美術館。團員蒂都特女士參觀時始終非常激動,直至涕淚滂沱。她抽泣著說:“看了這個展覽,就想到了我的童年時代,我也有可能被出賣做人家的童養媳。那個地主劉文彩早死了,太便宜了他!應該讓人民斗爭他,一片一片地割他的肉來泄恨!”團員拉斯基德則熱情贊揚:“展覽會的水平很高,符合艾地同志所說的評价文藝作品的兩項標准——政治性和藝術性。這些作品完全達到了所要求的水平,給人民的教育意義很大。”團員羅恩唐女士气憤地說:“地主剝削太厲害了!決不能容許這樣的地主存在,一定要打倒!”這時別的几個團員小聲議論起來,有的說:“這是中國的情況。咱們國家沒這么大的地主。”有的不以為然:“中國有,咱們國家也有,只是你不知道罷了。”

智利畫家、亞太和會副秘書長万徒勒里,敘利亞記者阿布庫斯,澳大利亞《前鋒》報記者羅素夫人,澳大利亞共產党(馬列)主席希爾,中央人民廣播電台巴西專家馬爾丁斯,《北京周報》社智利專家埃爾南佩拉爾塔等外賓在參觀《收租院》時都從靈魂深處爆發了革命。万徒勒里對《收租院》作者說:“你們是著眼于世界革命的,這一點你們已經達到了很先進的水平。”羅素夫人一邊看一邊大叫“黑暗!”“黑暗!”馬爾丁斯則夸贊:“意大利文藝复興時期的雕塑在藝術上雖然很好,但都是宗教內容;你們在藝術上和它一樣好,卻有更好的階級斗爭的內容,因此,你們已經超過了他們。”阿布庫斯也表示:“看這個展覽比讀一千本書、一万本書的收獲還要大。”埃爾南佩拉爾塔在回到宿舍后,心情久久不能平靜。他參觀時作者不在場,未能向作者當面致謝,因而引以為憾。便半夜披衣起床,起草了一封致《北京周報》領導的信。信中贊揚《收租院》“把卓絕的社會意義、教育意義与難以形容的藝術性結合在一起。”請《北京周報》領導“向作者轉達一個拉丁美洲人的熱烈祝賀和感謝:祝賀并感謝他們為中國人民和全世界人民的革命藝術做出了貢獻。”

當然,也不是所有的外賓都認為《收租院》真的就是白璧了。日本美術家和平會議國際交流部部長西常雄就很客气地講過:“這些塑像如果在日本展出,可能有人覺得藝術水平低一點。但它的內容有重大的社會意義,完全可以彌補藝術方面的不足。”換句話說,《收租院》的轟動效應主要是因為它的社會政治內涵,而并不是因為它在藝術上真的有什么了不起的成就。如果說西常雄的評論頗為圓滑的話,“初生牛犢”的中央美術學院美術史系越南留學生阮泰亨就說得不那么客气了。他在和同學們議論《收租院》時提了如下三點意見:

1。這批雕塑是作者以先進的思想反映過去農民的生活和斗爭的作品。在創作中注意運用了中國傳統的方法,在繼承和革新方面作出了成績。作品在階級教育方面發揮了巨大的作用,并且在創作過程中得到領導和群眾的幫助,這些都是值得學習的。但四川地主庄園陳列館的原作,可能比北京的部分复制品有更大的教育作用。

2。美術界過去還沒有過受到如此重視的大事,不知是否有些過分了?雖然這批雕塑創造了很好的經驗,但它們所表現的還是民主革命時期的生活,并沒有完全解決雕塑反映社會主義革命和建設的問題,而這個問題更為重要,更需要大力解決。根据我看到的一些材料,似乎說《收租院》泥塑的經驗解決了一切問題,沒有提到還有什么不滿足的地方,這是否合适呢?

3。泥土本身的顏色還嫌太淺,在藝術上給人們一种不完整的感覺。講解員在欄內講解,留下許多腳印,也很不好看。

其實,即便是在國內,《收租院》在藝術上的“頂峰”地位也并不是沒有人提出質疑。《文藝報》一篇文章就說:“任何事物都是一分為二的。這組泥塑的群像中,我以為某些反面人物的刻畫還是不成功的。有些人物如劉文彩和帳房先生,有點象文明戲里的人物,形象刻畫過于夸張,近乎滑稽。這就削弱了使人們對這些吃人野獸的本質的真正認識……。”但這樣的聲音是太微弱了,無論來自國內還是國外,鋪天蓋地的頌歌很快就將它們淹沒,連一點泡沫都不留下。

《收租院》展出轟動權力核心,最終得到最高決策者的認可。

北京展出尚未結束的1966年2月2日,“旗手”江青在上海錦江飯店召開了一個特殊的座談會——只有她一個人談的“座談會”。她向到會的几位軍隊文藝工作者嘮叨了整整十八天。談話記錄稿經兩位大秀才——陳伯達和張春橋——前前后后改了八次,形成《林彪同志委托江青同志召開的部隊文藝工作座談會紀要》,送呈毛澤東。毛澤東又親自反复修改。4月1日,“紀要”作為中共中央“紅頭”文件印發全党,引起一場劇烈震蕩——“政治新星”江青開始崛起于中國政壇。

這份經過毛澤東“三次親自修改”的紅頭文件,有這么一段特別引人注目的話:

近三年來,社會主義的文化大革命已經出現了新的形勢,革命現代京劇的興起就是最突出的代表。從事京劇革命的文藝工作者,在以毛主席為首的党中央的領導下,以馬克思列宁主義、毛澤東思想為武器,向封建階級、資產階級和現代修正主義文藝展開了英勇頑強的進攻,鋒芒所向,使京劇這個最頑固的堡壘,從思想到形式,都發生了極大的革命,并且帶動文藝界發生著革命性的變化。革命現代京劇《紅燈記》、《沙家濱》、《智取威虎山》、《奇襲白虎團》等和芭蕾舞劇《紅色娘子軍》、交響音樂《沙家濱》、泥塑《收租院》等,已經得到了廣大工農兵群眾的批准,在國內外觀眾中,受到了極大的歡迎。這是一個創舉,它將會對社會主義文化革命產生深遠的影響。

偌大一個中國,得到肯定的當代文藝作品除了江青勢力范圍內的“樣板戲”,就只剩一個《收租院》。也就是說,《收租院》是唯一得到最高決策者認可的江青勢力范圍之外的中國當代文藝作品。《收租院》便從此打上了“欽定”的印記,而与江青的八個“樣板戲”平分秋色。

《收租院》主角劉文彩之為中國地主階級總典型的身份、中國頭號政治恐龍的身份,也就是“欽定”的了。

從1966年3月2日起,新華社記者拍攝的泥塑《收租院》照片發行全國。上海市美術工厂并根据泥塑《收租院》的主要情節印制了絲漆“《收租院》階級教育圖片”。人民美術出版社、上海人民出版社、四川人民出版社以及上海市階級教育展覽館、杭州市階級教育展覽館、長沙市階級教育展覽館、沈陽故宮階級教育展覽館相繼印行《收租院》畫冊和連環畫。中央新聞電影制片厂攝制的《收租院》紀錄片在全國上映。和“水牢”故事一樣,《收租院》也寫進了中小學課本。《收租院》并開始走向世界——外文出版社用世界語、英語、日語、法語等多种語言出版《收租院》畫冊。《中國文學(英文版)》、《人民中國(日文版)》、《北京周報(英文版)》、《中國建設(英文版)》都對《收租院》作了專題報道。1968年,《收租院》更遠渡重洋,赴阿爾巴尼亞展出。越南河內也曾以隆重禮節迎候《收租院》的光臨。

重洋可以遠渡,巡游近在咫尺的兄弟省市,自然不在話下。北京展出《收租院》复制品后,其他中心城市競相仿效,《收租院》在全國開花結果。上海、武漢、廣州、重慶、成都、西安、南京、南通、杭州、太原、沈陽都展出了《收租院》复制品。文革期間,泥塑《收租院》更是紅得發紫——《收租院》的創作本來与江青無關,但在文革中,卻干脆把《收租院》和樣板戲一起歸屬于江青的旗下。沈陽故宮博物館編寫的《收租院》序館前言稱:

泥塑《收租院》,是遵循毛主席無產階級革命文藝路線,在江青同志親自培育的革命樣板戲的帶動下,創作出來的嶄新的無產階級的雕塑藝術,它是無產階級文化大革命的丰碩成果,是毛主席革命文藝路線的偉大胜利。

上海市階級教育展覽館《收租院》解說詞稱:

革命泥塑《收租院》是江青同志所肯定的革命雕塑作品,她是毛主席的無產階級革命路線与反革命修正主義路線進行斗爭的產物,是雕塑藝術史上的一個革命創舉。在偉大的無產階級文化大革命中,北京的文藝工作者,在中央文革和江青同志的親自領導下,對四川省原制的泥塑《收租院》又作了三次重大修改和創作,使她在政治上和藝術上取得了進一步的提高。

似此,《收租院》就不僅是欽定,而且簡直就是“御制”了。

本來草胎泥身的《收租院》,就這樣被賦予“神性”,在騰騰煙靄中領受無數善男信女的虔誠膜拜。對它稍有冒犯便是褻瀆天條。當《收租院》部分复制品在京展出時,魯迅藝術學院雕塑系學員參觀后有過一番議論:不能跟在四川屁股后面跑,我們不要做泥塑,做出了也不是創造而是模仿;我們還是要通過做紀念碑的雕塑來創造。這番議論對《收租院》并無不恭,遼宁美協一位負責人听了卻大不高興,斷言“這實際是兩條道路斗爭的思想反映。”文革初期,天不怕地不怕的紅衛兵把地主庄園陳列館鬧了個天翻地覆,對《收租院》卻一根毫毛也不敢動。

十七尊蜡鑄模型和“劉家地主《百罪圖》”,是地主庄園陳列館的第一代“拳頭產品”;靠著這批“拳頭產品”,地主庄園陳列館名震川西;“水牢”是地主庄園陳列館的第二代“拳頭產品”,靠著“水牢”,地主庄園陳列館譽滿全國。《收租院》則是地主庄園陳列館的第三代“拳頭產品”,靠著《收租院》,地主庄園陳列館終于博得最高決策者的青睞,并開始“走向世界”。進入文革之后,庄園陳列館絕大多數陳列內容都被打成妖魔鬼怪,只有“水牢”和《收租院》才符合極左政治的標尺而得以生存下來。“水牢”和《收租院》便构成地主庄園陳列館的兩大奇峰——一個是“史實”方面的奇峰,一個是“藝術”方面的奇峰。兩大奇峰并列,作為主角的劉文彩也就成了舉國矚目并享有“世界聲望”的中國頭號歷史名人。

曾經有一所學校在庄園陳列館組織憶苦思甜報告會,邀請了許多記者參加。會上,某報記者与一個五年級學生之間有過一段這樣的對話:

問:“什么是地主階級?”

答:“劉文彩。”

問:“什么叫剝削和壓迫?”

答:“劉文彩就是剝削和壓迫。”

問:“為什么解放前會出現劉文彩?”

答:“因為他有錢。”

問:“共產党領導人民推翻舊社會又是為什么?”

答:“為了打倒劉文彩……。”

地主階級、剝削、壓迫、舊社會……劉文彩成了這一切邪惡的代名詞。(http://www.dajiyuan.com)