一場「雲、水、光、影」的油畫展,由目前在雲林縣擔任教職的專業女畫家廖慈倫舉辦。自五年前雙親紛紛過世的打擊下,在失去人生重心的歷程中,在書店裡她看到了《轉法輪》一書,因而走向修煉的道路。而她的畫作也在一次次心靈昇華中更加的純淨。

| 《海邊雲天》 |

教育學到專業畫家之路

廖慈倫畢業於政大教育學系,如今卻成為一名專業油畫家,這條路確實讓許多人跌破了眼鏡。廖慈倫表示,最初接觸西畫是在政大唸書時加入的社團——「彩虹社」,畢業擔任教職後隨著進修去了美國,在德州大學奧斯丁分校的美術研究所就讀。因此在課堂上學習到許多實作方面的課程,也就奠定了之後成為油畫家的基本要件了。

| 《夕照》 |

美術創作中尚有許多表現手法,如素描、水彩、版畫、雕塑等,而為何對油畫特別情有獨鍾呢?廖慈倫帶著稍微靦腆的笑容說:「我後來發現油畫的材質,跟我的個性可能會比較相合一點,因為我的個性比較慢嘛,非常的慢。」廖慈倫舉例說:「在畫作中水彩是需要在水份的控制上面要很熟練的,處理不好的話很容易就壞掉了,那會給我一些緊張跟壓力。」而油畫的特性,油彩可以容許乾後再畫,所以有很大的修飾空間,所以後來廖慈倫便以油畫為主。

| 《山雲對話》 |

那麼這場主題為「雲、水、光、影」的畫展,又帶著什麼樣的涵義呢?廖慈倫原來當初並沒有這樣的構想,而是隨著畫作一件件呈現後,匯集了這樣的手法表現。廖慈倫在展出長廊中邊走邊敘說著:「那時侯我也沒有想那麼多,但是就是說雲的部份基本上可能跟我媽媽有點關係啦,因為媽媽很喜歡看雲。有一位詩人叫張秀亞,我記得她有一首詩給我印象蠻深刻的,『悲傷的時侯讓我們去看看雲吧,那雲告訴我們一切都會過去的,那麼快樂的時侯也去看看雲吧,雲告訴你歡樂意識。』」在畫作中,廖慈倫不只呈現了一個物理和色彩形狀的變化之美。同時,也對應到人的生命狀態,悲歡離合變幻無常的部份且蘊含著對母親濃濃的思念。

雙親的最後禮物 — 大法修煉的機緣

談到雙親,廖慈倫提到曾經開過一次名為「花容、景韻、思情」的畫展,和這一次的作品比較起來,當時展出的畫作,在感覺上呈現出比較陰鬱的格調,廖慈倫說:「我兩年前有開過一次畫展,那次事實上是為了紀念我父母親逝世三週年滿的一個畫展。」廖慈倫回想到,五年前雙親紛紛過世,讓她急於尋求人生的真諦,進而她在書店中看到了《轉法輪》一書,進而走向修煉。廖慈倫若有所思的說︰「感謝過世的父母留給她最後的禮物。」

| 廖慈倫 |

提到修煉後的一點體悟,廖慈倫平和的說︰「修煉之後常常在生活當中有一些小小事情,確實會讓你去反省自己﹕你這樣的想法是對的嗎?有沒有符合真、善、忍這樣的一個特性?」而在這次的展出中,廖慈倫也說︰「在修煉法輪大法的這個過程中,我由師父的這些講法裡面,體悟到我們要回到一個正統的藝術的話,我們就不能夠把外界事物的形象故意扭曲或是變形,所以我又好像又覺得說我應該走回到比較寫實的路上面來,所以這次的畫作呈現是比較細膩寫實的方式。」

經由修煉後,讓原本追求完美的廖慈倫,面對自己的學生,態度也由嚴厲、一絲不苟,變成了和藹可親。廖慈倫微笑的分享說:「有時候學生下課後會來說,老師我今天什麼時候去看了什麼畫展之類的,那我就會覺得很高興。有同學會跑來跟我說﹕『老師我畫一些什麼東西我拿給你看好不好?』那我也會覺得非常高興,說﹕好啊你拿來,看看我可不可以給你一點意見。」師生關係更為融洽了。

雲、水、光、影

對於此次畫展的介紹,廖慈倫前面稍微提到了雲的部份,其中一幅描繪嘉南平原景色的部份,田地在收割後,映著一點彩霞的顏色,土地呈現一點點紫紅的色彩,夾雜著尚未收割的綠色,展現對於那塊土地的寫實。因為主要表現雲的部份,所以將地平線壓低,讓天空的部分表現的比較多。

| 《天地遼闊》 |

| 《鄉野》 |

這也反映出廖慈倫從小的成長背景,和她對遼闊田野的喜好。「我生長在鄉下地方,小時候常常跟玩伴到田裡去摘野菜、去釣青蛙、去玩。所以土地對我來說是非常親切的。所以在很多作品裡,我會刻意要去表達對土地的感覺。」

以水為主題的畫作,畫面中呈現出既深邃又寬廣的意境,水面映照著天和樹;廖慈倫好像藉著畫作描繪自己理想中的心境,不但要能夠包容萬事萬物,還要能隔絕外界的紛擾,讓自己常保平靜、祥和。

| 《湖邊詩意》 |

| 《海景》 |

除了湖面清澈平靜的畫作外,廖慈倫首次嘗試海景的構圖,「跟我之前會表現湖面比較平靜的感覺是不太一樣的。所以這也是我比較新的嘗試,畫的結果還算蠻滿意的。…還有一個重點就是水的顏色的變化。我們看水好像都是一個深藍色或是藍紫色的,如果你仔細去看,事實上還有不同色彩的變化。」堅硬的岩石對應著柔軟的水,以及靜靜佇立的岩石對應著時時波動的水;廖慈倫認為這些具有強烈對比效果的畫面,看起來非常的生動、活潑。

| 《鹿港古巷弄》 |

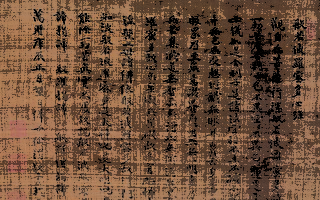

而在鹿港系列的作品裡,畫中除了對親人的思念和對故鄉的眷戀,還將當地古厝、古風藉由光影的變化和對比的手法,表現自清朝時期的繁華至今日的種種。廖慈倫說:「因為我媽媽是鹿港人,事實上也是想說畫幾幅來紀念她。」對於畫的呈現,廖慈倫認為﹕「光線的變化好像跟生命情境的變化有一些關連,所以我會想去表現這個東西。而且呢,這個古老的房子對應著背後比較現代的建築,也有一種時空轉換的對比,現代的跟過去的、舊的跟新的這樣一種對比。」

| 《樹的光影》 |

一次廖慈倫的舅舅來看畫後,高興的說︰「你就在畫我們家的後院,就是這個樣子,我們家就是住在這裡啊!妳在畫我小時候住的房子。」因此在展出後,廖慈倫便打算將畫作送給他。用光影去表達時間的流逝、時空的轉換,雖然裡面有思念母親的心情,和淡淡的鄉愁,但是原本多愁善感的廖慈倫經過修煉以後,在她創作的作品中,已經再也看不到讓人感到傷感的情境了。

結語

最後,廖慈倫提到,其實美感的培養是非常重要的,它並不是藝術家的專利;事實上每一個健全的人都應該要有這方面的素養。愛《美》是人的天性。每一個人都有這方面的能力、本能,但是怎麼樣在後天的環境裡面去加強這樣的一種能力,那教育當然是很重要的。廖慈倫稍帶有感慨的說︰「美感的培養還是應該從小開始,而且是從生活環境開始。很遺憾!我覺得台灣的這種美感教育,這兩方面似乎都沒有落實。」

愛《美》既然是人的天性、本能,為什麼現在很多人卻遺失了這種能力呢?或許大家除了多欣賞、品茗美好的藝術品之外,就像藝術理念所傳達的真、善、美一樣,還得把日漸迷失的真誠和善良的心找回來,有了《真》、《善》之後,就更容易貼近《美》了。@*

(http://www.dajiyuan.com)

<--ads-->