季文子遇事都要考慮多次才去做。孔子聽到這件事情後,說︰「一件事情考慮兩次就夠了。」

春秋時,吳王夫差要去攻打齊國,越王勾踐率領部屬去朝見吳王,並贈送財物給吳王及大臣們,吳國大臣們都很高興,只有伍子胥覺得不妙。

2009年11月21日 2:07 PM

2009年11月21日 2:07 PM 西漢時,韓安國擔任中大夫,相當受梁孝王的器重,後來卻因犯法而被拘禁在蒙地的監獄中。當時的獄吏田甲對他百般羞辱,韓安國非常憤怒,對田甲說:「已經熄滅的灰燼,難道不會再有燃燒起來的一天嗎?」

2009年11月18日 9:57 AM

2009年11月18日 9:57 AM 曾子有疾,召門弟子曰:「啟(1)予足!啟予手!詩雲(2):『戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰。』而今而後,吾知免(3)夫,小子(4)!」(《論語·泰伯第八》)

2009年11月13日 5:04 PM

2009年11月13日 5:04 PM 曾子病重時,孟敬子去看望他。曾子對他說:「鳥將要死時,它的叫聲是悲哀的;人將要死時,所說的話是善意的。君子所應當重視待人接物的道理有三方面:使自己的容貌舉止依禮而行,便可以避免別人的粗暴、放肆;使自己的臉色端莊,這樣就接近於誠信;使自己說話的言辭和語氣要謹慎得體,這樣就可以避免別人的鄙陋和背理的話。至於祭祀和禮節瑣碎的事宜,自有專管這些事務的官吏來負責。」

2009年11月7日 5:45 PM

2009年11月7日 5:45 PM 孟嘗(1)為合浦(2)太守(3)。郡境舊採珠,以易(4)米食。先時二千石(5)貪穢(6),使民採珠,積以自入(7)。珠忽徙去(8),合浦無珠,餓死者盈路(9)。孟嘗行化(10),一年之間,去珠復還。(三國吳·謝承《後漢書》(據《藝文類聚·卷八四·寶玉部下·珠》引)

2009年11月6日 4:53 PM

2009年11月6日 4:53 PM 風,漂(1)物者也。風之所漂,不避貴賤美惡。雨,濡(2)物者也。雨之所墮(3),不避小大強弱。風雨至公而無私,所行無常鄉(4),人雖遇漂濡,而莫之怨也。故曰:「風雨無鄉,而怨怒不及也。」(《管子.形勢解》)

2009年11月2日 7:13 PM

2009年11月2日 7:13 PM 孔子說:「對於禹,我實在找不出缺點來批評他了;他對飲食很簡樸,而盡力去孝敬鬼神;他平時穿的衣服很粗劣,而祭祀時穿得華美,他自己住的宮室很簡陋,而致力於修治溝渠水道。對於禹,我實在找不出缺點來批評他了。」

2009年10月30日 8:30 PM

2009年10月30日 8:30 PM 此章言不越職侵權。「不在其位,不謀其政」涉及到儒家所謂的「名分」問題。不在其位而謀其政,容易被人認為是「違禮」之舉,有僭越之嫌。從另一方而言,「不在其位,不謀其政」就是要「安分守己」。

2009年10月27日 5:10 PM

2009年10月27日 5:10 PM 孔子說:「泰伯可以說是具備高尚品德的人了,他再三把王位讓給弟弟季歷,又隱藏自己的功績,百姓找不到合適的詞句來讚揚他。」

2009年10月23日 6:40 PM

2009年10月23日 6:40 PM 孔子說:「如果有人能像周公那樣具有美好的智能和技藝,卻表現驕傲自大而且吝嗇小氣,即使還有其它方面的才華,也就不值得看了。」

2009年10月22日 1:24 PM

2009年10月22日 1:24 PM 曾子說:「可以托六尺之孤(1),可以寄百里之命(2),臨大節(3)而不可奪也。君子人與(4)?君子人也。」(《論語·泰伯第八》

2009年10月16日 1:22 PM

2009年10月16日 1:22 PM 將軍前在南陽(1)建此大策,常以為落落難合(2),有志者事竟(3)成也!弇(4)因復追步(5),步奔平壽,乃肉袒負斧鑕(6)於軍門。(《後漢書·卷一九·耿弇列傳》)

2009年10月13日 7:39 PM

2009年10月13日 7:39 PM 子貢曰:「如有博施(1)於民而能濟眾(2),何如?可謂仁乎?」子曰:「何事於仁?必也聖乎!堯舜(3)其猶病諸(4)。夫(5)仁者,己欲立而立人(6),己欲達而達人(7)。能近取譬(8),可謂仁之方(9)也已。」(《論語.雍也第六》)

2009年10月8日 4:25 PM

2009年10月8日 4:25 PM 戰國時,有一個賣盾和矛的楚國人,先是自誇他的盾說:「我所賣的盾堅固無比,沒有東西能把它刺穿」;又誇讚他的矛說:「我所賣的矛十分鋒利,沒有東西不被它刺穿」。旁人聽見後,忍不住的說:「如果用你的矛去刺你的盾,結果會如何?」楚國人一時無法回答他的問題。

2009年10月5日 5:44 PM

2009年10月5日 5:44 PM 季康子問孔子如何治理政事,說:「如果殺掉無道德的壞人,而親近有道德的好人,這樣好嗎?」孔子說:「您治理政事,哪裡用得著殺呢?您想重德行善,人民也會跟著重德行善。君子的德就像是風,普通百姓的德就像是草,風吹在草上,草一定倒。」

2009年9月29日 7:43 PM

2009年9月29日 7:43 PM 伯牛(1)有疾(2),子問(3)之,自牖(4)執(5)其手,曰:「亡之(6),命矣夫(7)!斯人(8)也而有斯疾(9)也!斯人也而有斯疾也!」 (《論語·雍也第六》)

2009年9月20日 8:36 AM

2009年9月20日 8:36 AM 孔子說:「把《詩經》三百篇背得很熟,讓他去處理政務,卻不會辦事;讓他當外交使節,卻不能獨立地交涉;《詩經》內容背得很多,但又有什麼用呢?」

2009年9月15日 9:56 PM

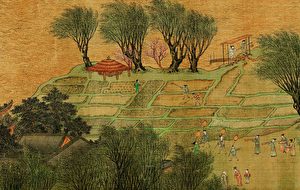

2009年9月15日 9:56 PM 老子云:「得道多助,失道寡助」。縱觀中華歷史上罕見的幾位仁德之君,無不敬天順道,施行仁愛,惠澤八方,使萬民安康,百業隆昌,文化發達,天下歸順,四海景仰。他們體現了孔子曾經描繪的體現「仁德」精神的社會。

2009年9月14日 5:41 PM

2009年9月14日 5:41 PM 考古學家從出土文物往往能推想當時社會的興衰概況,還能看人類整個文明的起伏、道德人心與美醜價值觀的關係。自古以來,聖賢早就告訴了世人:社會的興衰榮枯,端在人心道德。因此,他們為世人奠定基礎、立下榜樣,告誡人們要堅守正道、謹守法度。

2009年9月13日 4:56 PM

2009年9月13日 4:56 PM