正是一朝天子一朝臣,不同的朝代,大到文化艺术,小到风俗服饰,都呈现出不同的风貌。哪怕是女子穿戴的首饰,在每个朝代也有鲜明的特色。如果说唐朝代表富丽堂皇的蓬勃生机,宋朝代表低调典雅的婉约气质,那么关于明代首饰的关键词,应是精细、齐整与端艳。

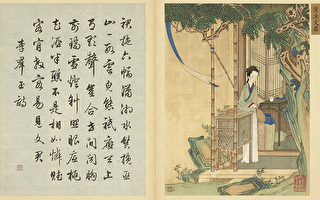

观览明代传世的仕女画像,扑面而来的便是强烈的统一感:沉静的眼神,素净自然的妆容,搭配着头上的冠式发型,以及一整套金灿灿的发饰,共同衬托出名媛们端庄秀美的风姿。那几乎千人一面的发型,叫作“䯼髻”;成套的簪饰,则是“头面”,它们正是大明风华中最具标识性的女子发饰。

䯼髻的由来

明代女子的发型,大多是发顶盘发,再罩以“䯼髻”,相当于插戴簪钗的底座。䯼髻就是明代女子最经典的发髻装饰,可以理解为一个定型的假发或发罩。古人无论男女,皆留长发,在生活中总是盘发为髻,而且倾向于在发髻上罩以冠、包髻等织物,作为礼仪或装饰性的饰物。比如男子的发冠,既可固定发髻,也具有重要的象征意义。男子满二十岁时行“加冠礼”,作为成年仪式。

女子也是可以戴冠的,在北宋时成为风气。不过,女冠在造型上更为精致复杂,已出现白角冠、团冠等形制。同时流行的还有包髻,在辽、金两朝成为礼服的一部分,至元、明时期仍有余绪。䯼髻的产生,便是从女子戴冠或包裹的习俗发展而来。

“䯼髻”一词,最早出现于元曲唱词中,当时指的是挽成某种样式的发髻。之后,女子又在䯼髻外包裹不同的织物,于是䯼髻逐渐演变为代指发髻外的织物了。最简单的䯼髻,是用头发编织而成,罩于发髻外;随着经济和工艺的发展,金银丝质的䯼髻,成为宫廷和贵族名媛追逐的时尚。

已出土的䯼髻,主要有两种形式。一为“扭心䯼髻”,如栖霞山和无锡出土的两顶金丝䯼髻,顶部两道金梁,两侧有扭出旋卷的曲线。第二种是更为常见的䯼髻,像是有尖顶的小帽子,在中部偏下处,用金属粗丝横隔为两部分。上部近圆锥形,下部外扩,犹如一圈帽檐。通体以金银丝编织,网孔紧密匀净。冠上留有“窗眼”,供插簪所用。这种似冠非冠的䯼髻,平均高度约为8厘米,比男子发冠高出一倍,更适合名媛们插戴多支精美发饰。

单独一顶金银丝的䯼髻,已属于明代贵妇正装的一部分,无论是居家、外出会见亲友,都可以佩戴,普通女子是没有资格戴䯼髻的。当然名媛们不会满足于单纯的䯼髻造型,那成套的十几、二十几只发簪“头面”,才是她们彰显高贵身份与艺术品位的必备饰品。

到了明代的中晚期,䯼髻自身也有了很大的变化,工匠们把䯼髻和簪钗组合为一个整体,打造出了豪华版的䯼髻——“特髻”。《明史·与服志》载:“特髻上金孔雀六,口衔珠结。正面珠翠孔雀一。”特髻不再是一顶罩着发髻的织物,本身就是孔雀高飞、镶珠嵌宝的奢华发饰,而且只有皇后、妃嫔与命妇才能佩戴。

头面知多少

“头面”基本可以理解为首饰之意,宋代《东京梦华录》就提到过“珠翠头面”。到了明代,头面从单支头饰,发展成围绕在䯼髻四周的、包括耳饰在内的首饰组合。清人编写过一部六万多字的《天水冰山录》,收录的是明代贪官严嵩父子被抄家后的财产清单,里面详细记载了明代的珍宝饰物。在金银首饰部分中,作者整理的头面,以“副”为计量单位,少则7件,最多达到21件,可以感受到头面的庞杂与名贵程度。

更令人惊叹的是,头面中的每一件饰品,都有自己的名字,也有固定的佩戴位置,这才有了明代画像中那种庄重统一之感。《云间据目抄》载:“妇人头髻,在隆庆初年,皆尚圆褊,顶用宝花,谓之‘挑心’,两边用‘捧鬓(掩鬓)’,后用‘满冠’倒插,两耳用宝嵌大镮。”文中提到了四样头面饰品的名称和插戴位置。根据当今出土的文物来看,一套完整的头面,包含以下几种饰品:

重头戏:挑心与分心

这是头面中最重要的部分。挑心,是自下而上以“挑”的方式,戴于䯼髻正面当心处的发簪。簪首常用神佛人物、宝塔、凤鸟、文字等祥瑞纹饰,突出头面主题,背后有一根垂直于簪面向后斜上方伸出的扁平簪脚。比如江西省的明益宣王孙妃墓中,出土了一件造型灵动、工艺精巧的“王母驾鸾金挑心”,展现了一只昂首展翅的金凤,载王母乘风翱翔的情景。

经捶压、錾刻、焊接等工艺精制,凤首冠庭饱满,凤羽根根历目,凤尾修长飘举,营造出圣洁祥和的意境。再看王母,着花冠云肩,广袖长裙,正手持莲花,盘腿端坐凤背,又是那样雍容华贵,仪态万方。王母的两侧,各有一片祥云袅袅升腾,头部还有一轮背光,再加上凤凰周身镶嵌的五彩宝石,让她整个人处于金光熠熠、彩蕴斑斓的氛围中,更给人超凡入圣之感。

分心,有前后之分,是簪首宽且成弧形的一类发簪,造型犹如起伏的山峦,其簪脚同样垂直簪首。前分心戴于䯼髻前面、挑心之下;后分心则戴于正后面,起到整副首面满于冠上的效果,故形体较前分心更大,又名“满冠”。分心的主题,以仙佛人物为主,配以亭台楼阁、珍禽异兽,或一池莲花盛开的“满池娇”经典纹样,构成一幅吉祥图景。工艺方面,包含累丝、錾刻、镶嵌珠玉等,每件极尽工巧。

特色对簪:掩鬓

在䯼髻两侧,靠近鬓发的位置,名媛们还会对称戴一对金簪,名为“掩鬓”,流行于明清时期。《客座赘语》中说:“掩鬓或作云形,或作团花形,插于两鬓。”掩鬓的簪首多为云头状或团花形底片,以錾刻、累丝等方式做出各种纹样。有趣的是,掩鬓同样是自下而上的插戴方式,故又名“倒插鬓”。

掩鬓不是头面主角,制作却同样考究。有一对出土的“瀛洲学士图金掩鬓”,纹样背景为云气笼罩的宫殿,主体表现三位学士策马过桥,徐徐前行。人物刻画得细致入微,栩栩如生,令人叹为观止。而簪首的背面,还镌刻七律《三学士诗》,中有“阆苑朝回春满袖,宫壶醉后笔如神”之句,丰富了整支金簪的文化意蕴。

功能性饰件:顶簪

䯼髻插戴了大量金银簪饰,分量自然较重。为保证䯼髻稳固不动,头面还需搭配一支顶簪,从䯼髻顶部垂直插入,起到支撑和固定作用。顶簪亦称“关顶簪”,簪首纹样多为简约的花蝶主题,簪脚与簪首垂直,长度与䯼髻尺寸适配。但如果头面本身较为轻便,顶簪亦非必需之物。

点睛之笔:金钿

头面中的金钿,主要是戴在䯼髻正面底部,是一种点缀一排金花的圆弧形发簪。它也有许多变体,比如花朵可以用各类名贵宝石制成,也可以是一排主题相同、造型相似的人物及其他造型。明朝的钿儿,也不必焊接垂直的簪脚,通常仅仅保留簪首,两侧连接带子。使用时,金钿就像一枚头箍固定在䯼髻之下,再用带子调整松紧,固定在两边发簪的簪头上。

仍是以明益宣王孙妃墓中金玉辉映的钿儿为例,此物命名为“镶玉嵌宝群仙庆寿金钿”。从造型上就可以看出,簪首的花朵,已经变成羊脂玉雕刻的群仙像。当中较高大者是老寿星南极仙翁,两边分列八仙,祈福之意不言而喻。花钿用料精良,工艺上结合锤鍱、花丝、錾刻、镶嵌、焊接等,内容和形式上融合神话故事与吉祥寓意,共同打造出明代首饰金辉玉蕴、豪华富丽的特质,堪称明代头饰中的极品。

以上六件:挑心、前分心、满冠、掩鬓、顶簪、钿儿,就是一副头面的基本组成部分了。若使整体妆发更加精致、完美,名媛们还少不了许多有点缀作用的饰物,如耳饰、花头簪、草虫簪、围髻等。不禁感叹,在明代做一位名媛贵妇,必须插戴这么多饰物,还要时刻保持从容端庄的风度,的确是一桩辛苦事。或许她们对西方谚语“欲戴其冠,必承其重”,有着更切实的感受吧。

头面的意境美

明代头面,样式之丰富、品类之完备、制作之精美,在中华历史上都是独一无二的。从整体布局来看,头面的佩戴位置和组合效果,在女子妆发造型中体现出主次分明、虚实得体、动静相宜的特点。

首先,最重要的挑心多是三角形,有稳定协调的作用,工艺上最为繁琐,注重以嵌宝形式营造华丽的效果。它在整体布局中处于重中之重的地位,被置于发型正面的视觉中心点,既突出头面的质感,又奠定其它饰物的插戴位置及搭配关系。挑心之下的分心和后面的满冠,主题与挑心一致,有着上下与前后相呼应的设计感。而且,前后分心有大小之分,严谨中富于变化之美感。

掩鬓作为明代最典型的样式,插戴位置填补了发型中的空隙部分,又能够修饰脸型,它和其它装饰性发簪往往成对出现,对称戴在䯼髻两侧,搭配盛装华服时,更能凸显雍容高贵的气质。

在色彩设计方面,头面多以金色为基底,镶嵌红蓝宝石,对比中增添明艳辉煌之感;搭配羊脂白玉,华丽中流露清雅含蓄之美;搭配水晶璧玺,大气中蕴含轻盈飘逸之态。而主题内涵方面,头面取材于佛、道神话故事,反映了明人对修炼文化的推崇和信仰,而那些点缀的小簪,多以常见的花草虫类为原型,表现出她们热爱生活、与自然谐美共生的情致。

完整的一套头面,井然有序又错落有致地呈现在明代名媛的发髻上,宛如一幅行走的画卷,每个角度都有它独特的美。即使在几百年后的今天,每一件依然是那样的璀璨耀眼、熠熠生辉,诉说着历史上一段从未逝去的美丽。@*#

(点阅【古代首饰】连载文章。)

责任编辑:王愉悦