孟懿子问孝。子曰:“无违。”樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰‘无违’。 ”樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”(《论语‧为政‧五》)

孟武伯问孝。子曰:“父母唯其疾之忧。”(《论语‧为政‧六》)

子游问孝,子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”(《论语‧为政‧七》)

子夏问孝,子曰:“色难。有事弟子服其劳,有酒食先生馔,曾是以为孝乎?”(《论语‧为政‧八》)

【注释】

孟懿子:鲁国三家之一的孟孙氏第9代宗主,孟僖子的儿子,南宫敬叔的哥哥。孟僖子曾随鲁昭公出访楚国,不能以礼处理外交事务,深以为耻,遂发愤学习周礼。前518年,孟僖子将死,嘱咐二子(孟懿子与南宫敬叔)师事孔子。后孔子为鲁司寇,主“堕三都”,孟懿子抗命,故后人不列其为孔门弟子。

无违:无,汉石经和《论衡》都作“毋”。有说“古人凡背礼者谓之违”,但 “违”字的这一含义在后汉时可能已经不被人所了解了。钱穆认为,僖子贤而好礼,懿子殆不能谨守其父之教。孔子教以无违,盖欲其善体父命卒成父志。

樊迟:名须,“孔门七十二贤”之一。少孔子四十六岁(从杨伯峻说)。

孟武伯:孟懿子之子。懿子以哀十四年卒,而武伯嗣。

父母唯其疾之忧:“其”所指对象诸说不一,有说指父母(如《淮南子‧说林训》说“忧父之疾者子,治之者医。”),有说指子女(如马融说“言孝子不妄为非,唯疾病然后使父母忧”)。

子游:姓言名偃,常熟人,“孔门十哲”之一,“孔门七十二贤”中唯一的南方弟子。孔子曾赞“吾门有偃,吾道其南”。少孔子四十五岁。

至于:一般解作“即使”、“就是”, 可是“至于”的这一种用法,在先秦古书中仅此一见;杨伯峻以为可译作“谈到”、“讲到”。

养父母:“养”从前人都读去声,yàng。

色:儿子侍奉父母时的容色。《礼记‧祭义》曰:“孝子之有深爱者必有和气,有和气者必有愉色,有愉色者必有婉容。”

食:旧读去声,sì,食物。

曾:音céng,竟也。段玉裁《说文解字注》说,此处的曾当释为乃。

【讨论】

什么是因材施教?什么是智慧?请看孔子对四个人所提同一个问题的不同回答。

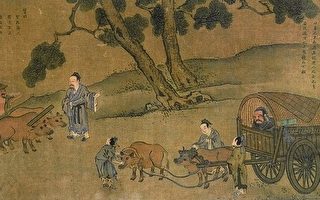

孟懿子可能是孔子的第一个贵族学生。孟懿子问孝,孔子说“无违”。当樊迟为孔子驾车的时候,孔子主动讲了这件事。为什么呢?孔子恐孟孙不晓无违之意,而懿子与樊迟友善,必将问于樊迟,故夫子告之。樊迟也不明白,孔子解释说:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”然而,为什么孔子不直接对懿子就这么讲呢?《论语注疏》说:不即告孟孙者,初时意在简略,欲使思而得之也。必告樊迟者,恐孟孙以为从父之令是无违,故既与别,后告于樊迟,将使复告孟孙也。

这里还有一个具体情况。当时,鲁国三家是大夫,不但有时用鲁公(诸侯)之礼,甚至有时用天子之礼。这种行为当时叫做“僭”,是孔子所痛心的。孟懿子是三家之一的家主,从学于孔子,孔子当有教诲。不过,此事太敏感、复杂,孔子也就委婉教之。不过,朱熹以为,孔子此语,“语意浑然,又若不专为三家发者,所以为圣人之言也。”

孟懿子的嗣子孟武伯,也问孝。孟武伯的“武”字是谥号,“刚强直理曰武”,可见武伯是颇有个性之人。大家知道,“身有伤,贻亲忧;德有伤,贻亲羞”。如果子女常以谨慎持身,父母则无他可忧,只是担心子女不要罹患疾病(因为得不得疾病不是一个人自我所能控制的)。当然,父母爱子之心,无所不至,惟恐其有疾病,人子体此,而以父母之心为心,善于养身,也是为孝。

以上是贵族父子问孝,孔子之答简约,意在其自省、深省。下面二则是两个孔门高足(子游、子夏,都属孔门“四科十哲”中的“文学”科)问孝,孔子之答,直接、具体。

子游问孝,孔子说“如今所讲的孝,只是指能养活父母而言。至于犬马之类,都能为人所养;如果对父母不敬,用什么来区别孝顺与供养呢?”(后孟子也说“食而弗爱,豕交之也;爱而不敬,兽畜之也。”大意说,供养一个人却不真心喜欢他,这是像对待猪一样对待人;喜欢一个人却对他毫无敬重之心,这是像畜养牲口一样豢养人。)据《论语‧‧雍也》记载,子游二十多岁就当了“武城宰”(武城为如今的山东省济宁市嘉祥县),弦歌而治,孔子称赞。看来子游是把孔子的教诲发扬光大了。

接着子夏问孝。孔子说:“保持敬爱和悦的容态最难。遇有事情,子弟们代父老效劳,遇有酒食,让给父老享用,仅仅这样就算是孝了吗?”

有意思的是,子游问孝,孔子强调孝以恭敬为本(孝在于内心的敬爱);子夏问孝,孔子强调的则是外形(容色)的和悦。孔子的这些说法,不是相互矛盾,而是侧重点不同,相互补充的,要贯通理解:侍奉父母,既要敬养于内,还应表现于外,不让父母亲有疑。

孔子教学,非常平实,本着人心着手。人心复杂,容易反复,孔子之教,通情达理,不强迫,不过也不不及,循循善诱,中庸为功。本四章,就是一个鲜明的例子。

主要参考资料

《论语注疏》(十三经注疏标点本,李学勤主编,北京大学出版社)

《论语集注》(朱熹《四书章句集注》)

《四书直解》(张居正,九州出版社)

《论语新解》(钱穆著,三联书店)

《论语译注》(杨伯峻著,中华书局)

《论语今注今译》(毛子水注译,中国友谊出版公司)

《论语三百讲》(傅佩荣著,北京联合出版公司)

《论语译注》(金良年撰,上海古籍出版社)

《论语本解(修订版)》(孙钦善著,三联书店)

《樊登讲论语:学而》(樊登著,北京联合出版公司)

看更多【《论语》说】系列文章。

责任编辑:林芳宇#